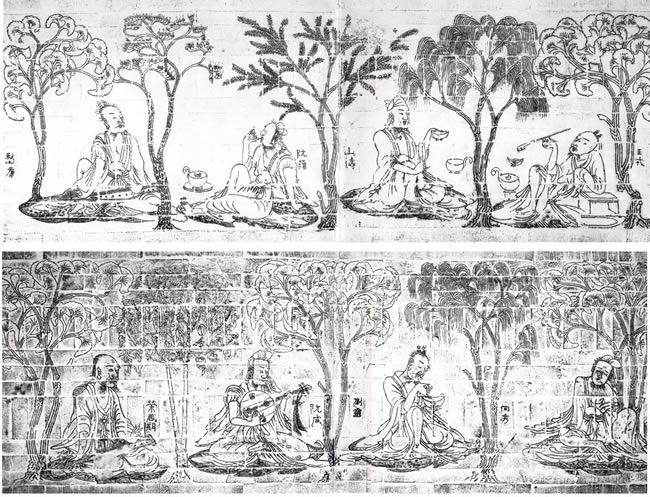

《竹林七贤与荣启期》,南朝大墓砖画。由上至下,左至右分别为春秋隐士荣启期、阮咸、刘伶、向秀、嵇康、阮籍、山涛、王戎。 《竹林七贤与荣启期》,南朝大墓砖画。由上至下,左至右分别为春秋隐士荣启期、阮咸、刘伶、向秀、嵇康、阮籍、山涛、王戎。两个看过《竹林七贤》的人,他们坐下来,喝着茶,决定认真严肃的讨论一番。设想一下这个场景,设想他们会说些什么和怎么说——如果我没有误会哈贝马斯对有效交流的三个条件限定,这会是一个很有喜感的场面,透着一种劲,这种劲我们可以称之为虚假,而这种虚假会随着讨论者的认真程度等量加深,直到中间有人(通常是第三者)笑出声来。 我的意思是,如果我们企图以杨福东的作品,尤其是因为预留了显而易见的符号空间,故而貌似更便于言说的《竹林七贤》为基础,建筑一种超越个人之见的共识,我们也许会有误入百花深处之感,除了陷入乱花渐欲迷人眼的审美矩阵,任何理性企图,都必将遭遇无返线,没有,或至少很难带回什么有意义的成果。这一点,只需读一读迄今为止关于这一作品的零星评论文章,包括来自西方评论家,如Elisabeth Slavkoff那些具有足够深度的说法,便能得到局部的证实。这里的问题是,评论免不了是急于从中得出某种有效结论的,但评论,当其对象是像《竹林七贤》这样一个类电影而自身界限并不十分清楚的当代艺术作品,我们更有理由使之成为试探,看一看而不是非得找到什么——以免得出太多强加其上的意义和价值。  尤尔根·哈贝马斯 尤尔根·哈贝马斯 在此,我们可以首先回味一下哈贝马斯所要求的三个条件:“真实性”(truth)、“规范性”(rightness)与“真诚性”(truthfulness)——也许除了第三点,我们可以勉强自称容或有之,但在自身并不提供其余两项的对象中,也令人疑窦丛生。在如是对象,“真实性”只是一个经由我见发生或成立的过程;而“规范性”,则寄生于作品在创造性中对此的逃离和悖反;因此,坚持所谓“真诚性”,无论出诸作者还是求之解读,都只能是我们心智的败笔,越是其显得重要的顷刻,越说明我们无从藏拙。讨论艺术作品,尤以当下和产生中,而又未必有着足以清理的理论谱系,其出身和性征很大程度上还处于模糊状态的中国当代艺术为是,我们没有资格全然信赖既成的工具,更不能停留在抒情诗般的真心诚意上以伦理高度去维持评论的体面,而不试着在个别对象身上舍身下饲,以期建立一个转圜而针对的具体场域,哪怕这种场域常常是徒劳和自我的,但最低保证,这是一次全身进入作品的尝试,而非游离于知识,遁身于概念的学术表演。  25-34. 杨福东 《竹林七贤》 2003年 35毫米胶片黑白电影 29分钟 25-34. 杨福东 《竹林七贤》 2003年 35毫米胶片黑白电影 29分钟如果我们尊重当代艺术在中国的实践,视之为一种正当和积极的精神劳动,那么不难发现,它迄今为止最为缺乏的,正是一种相适应于其创造性企图的解读,我们总是身不由己的使用着与这种在地劳动不相匹配的懒惰和成见,顺风顺水的将其送入书斋或消费于市场。正是在这个意义上,杨福东的《竹林七贤》比以往的艺术家作品更多地向我们提出了挑战,而且其开放姿态表明,这里的挑战并非那种刚性的对决,而是一连串的邀请和呼吁,声音不大,但清晰可辨。 因为这样的意识,我并不能信任任何一种符号分析,哪怕浅尝辄止,其对《竹林七贤》所已经提供和可能触发的信号而言,也难免产生干扰,其危险在于,当我们真的用我们强大的符号系统去一一解析作品中的每个意象,那么,除了洋洋得意或文学快感,最大的收获,恐怕即一堆杂音。 文学批评和思想史的理路,甚至于艺术史的工作习惯,对于杨福东已经展开的创作实践,都是霉变和毒素,是使之生锈和病坏的恶征。当艺术家如此这般“断章取义”的借用了中国文化中一个耳熟能详的典故,如果我们依旧把批评的重心置于“断章”及其符号上的渊源和变形,而不去其呈现的作品中去发现艺术家所以“取义”之然,那么无疑是蠢笨的。3世纪以降,中国人赋予“竹林七贤”的意义和由此引发的种种争议,从魏晋南北朝直到当代,对这一个宽袍大袖惊世骇俗或隐逸风流的群体及其象征,可谓史不绝书。杨福东不可能,实际上也没有背离这一线索,但也没有更多的顾及这一线索加诸言说的限制,显然,他并不打算在这一分为5部,时长4个小时12分01秒的长篇巨制中去修正或仅仅是加入这一知识阶级的集体创作,甚至也没有考虑过所谓老树开新花这种程度上符号嫁接。通过其流动的镜头,寄生于七个穿着可疑身份模糊的现代青年,将他们置于种种陌生化和不相连属的处境之中,营造出一个个近乎雕琢的优美画面,放大而寂静,暴力又肉欲,混沌却分明,“竹林七贤”之于杨福东,并没有符号运用上的紧张和借贷关系。 在这里,相比符号(Semiotics),艺术家更像是要复原并使用了东方美学自身的“意象”,即“立象以尽意,设卦以尽情伪”,以及由此而生长并植入中国人身上传统美学观。正是“意象”及其诗学,天然并始终的反对着对艺术进行符号学的分析,意义在此是全有全无之物,不能对之用索绪尔之刀实施意符(Signifier)和意指(Signified)的剖尸。意象是东方美中的最小单元,也是最重要和最有生命力的单元,其有机性并非可以在符号学中得到解释的,其对于当代处境下的东方艺术,意义相当于齐泽克在讨论极权主义之用时被置于其反面并被抑制的游离基,它促进转化的发生,而不是一种一成不变的保证,同时,在不恰当的比例中则足以够成破坏。 杨福东是否对此有过特别的深思本身不构成障碍也无助于解读,重要的是,《竹林七贤》作为作品,如是呈现了艺术家对意象而不是符号的喜好。 除了“七贤”本身,从第一部“旅行明信片记录式的”(艺术家自述)黄山漫游,到接下来“繁华都市中的封闭生活”、诡异而哀生的乡村田园生活、“可能是乌托邦式”但实际上更像现代性废墟下的精神梦游的孤岛生涯,以及最后都市以其庞然的逻辑和无情的超现实粉碎“竹林七贤”这一意象的超越企图,整个作品,自始至终都在完成着各种各样的意象,这样的完成因其支离而足以唤起观众身上潜伏的不安,这种不安,经常性的,还是一种我们已久久不能表述的生之美感,包括这种美感有待被撕碎并在悲剧中完成的部分。  1970年的罗兰巴特 1970年的罗兰巴特如果不考虑罗兰巴特所渴求的“电影性”,《竹林七贤》甚至不能说是一部电影,称之为作品,这是保险的,而给这样的作品下一个定义,则只能是讨巧和便宜。巴特说:“电影性是电影中无法描述之物,是无法表现的表现。唯在语言和连续有致的释言之言终止之处,电影性才开始出现。”——《竹林七贤》或许正是这一巴特式的苛求能够得到满足的最完美作品,甚至它的进展与拓殖已经远远超出巴特的想象,因为它的电影性、它的暗钝(Obtusus)已经不是巴特意义上的第三符号意义所能穷尽的了,这里,我们会用得到这样说法:“象以尽意,境生像外”——杨福东在《竹林七贤》中的每一个镜头,每一个寂静,每一个爆发,当他推出某个画面,那么,就一定有一个更加深远悠长的画面退隐其中,我不知道是什么,但决不至于真的相信它的那个英文标题Seven Intellectuals in Bamboo Forest,知识分子?这真是一个话题吗? 很遗憾,无论出于审查的限制,还是因为艺术机制本身的市场性,或者版权和传播条件上的原因,许多有理由被公众周知的事物,不得不如是被悬置在话语中,以“评论”这样的渠道和观众见面。但这样的遗憾,至少在杨福东的《竹林七贤》身上,我暂时不想称之为任何体制设计意义上的恶,怎么说呢,它就是一种遗憾。 就像有一美人,擦肩而过,或者更低级些,你听说她和别的什么人擦肩而过。这或许就是个因缘问题,你是否有机会看到,看到以后又是否能够坐到最后,谁知道呢。 实际上,尽管杨福东采用了电影这个在本意上比手抄本更便于传播的形式,但他直到目前为止的所有片子,除了部分片名,百分之九十九,大概都没有比一篇语焉不详的帖子具有更多的认知度。 还好,事情是这样的,当一件以电影技术完成的作品,公众不但无缘在电影院观赏,甚至就是在无所不有的互联网上,也最多惊鸿照影只鳞片爪的一个斜睨,我们中有人已经满足于此,因他可能像我一样多疑又迷信,一方面不相信艺术家需要一个强撑着的逻辑周延,另一方面,相信这肢零破碎的感官印象远比一次完整的遭遇来得真实。 《竹林七贤》不是一次性完成的作品,杨福东从2003年至2007年,持续进行创作,并分两次完成了5个部分,这使得这一以胶片拍摄的类电影作品(艺术家自己似乎更愿意称之为“抽象电影”)天然的具备了一种塑成性,在我看来,这正是使我在全部看其5个部分后无法获得一种完成的快感,而只能停留于一种休止的不确定性的原因。这似乎也解释了,关于《竹林七贤》的探讨,至少在这里是不可能真正完成的。我所能够做的,只是在进行另一次更有效的尝试之前,先行放出这样的一小彪人马,去试图探出一点消息。 |