| 80年代我以极大的热忱回到了我的故乡内蒙古,并且越来越深刻地感觉到我头脑中的理想主义和怀疑主义,使我在两极中很痛苦地选择。在人们的眼中我是一个奇怪的、放弃了文化中心的人,但对我来说我需要一个独立地看待现实、独立地发现现实的这样一个重要的阶段。我二十五岁开始做这件事情,我的那一大堆素描,和我独立地去草原,独立地工作,都给我一种真正的、陌生的、兴奋的、独立前行的力量。

对欧洲的传统艺术,或者说古典艺术,我称赞那种永恒性,但是不满足古典艺术那种在我们当代看来是缦纱后面看事物的有几分矫揉和躲闪,我们需要的是一种更加直接地、锐利地洞察这个世界的性格、勇气以及技巧。对于现代主义,我有赞赏的地方,尤其是20世纪初的现代主义,它的优点是有别于上个世纪的古典艺术而成为一个新的高峰,但是有所不满的地方是:我渴望一种更加亲切的、更加人性化的当代艺术,我希望具有现代主义的某种渗透力,而不应该携带它们那种排他力的一种艺术,就是说我希望在自己的艺术中保持一种更加亲切的、人性化的东西。

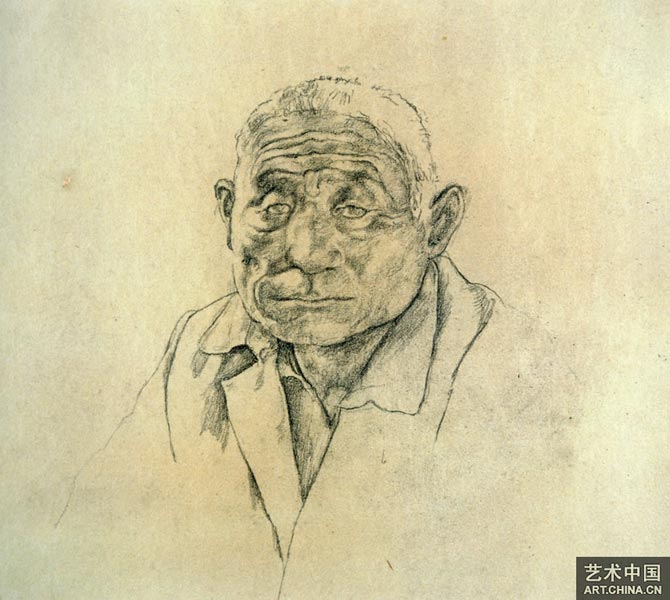

蒙古包里的老人 1983 27×20cm

蒙古包里的老人 1983 27×20cm

这个时期我是忙碌的,同时也是孤独的,虽然忙于艺术的操作和实践,但内心是很孤独的。我记得有相当一段时间拒绝柴科夫斯基的音乐,或许这种音乐会引起我关于青春或者是那种完美世界的幻想,我感到难以承受这种幻想。我渴望的是那种辽远的事物,像蒙古草原的原野,永远激起你对远方的那种渴望;再有就是对人性底层的那种关照,我不太满足于一般表象世界的愉悦和能够满足于一般人的那种价值,当你深入到这个社会,或者人类动机的深层的时候,这个世界在某种程度上是混乱和可怕的,同时也是充满诱惑的,它有可能摧毁你作为一般社会观念建立起来的那些基本价值。从这一点来讲,我是充满怀疑主义的。我记得有很多时间,都是和密友在郊外的原野中渡过的,交谈了这些不可以发表的思想。

在那个时期占统治地地位的思想,我认为是来自尼采、叔本华和费洛伊德,当然还有卢梭,他们看起来是相互对立的思想体系,但在我看来他们有一点是共同的:他们都试图用他们最直接的思想方式,去解析那些人们下过的、或不敢进行反思的结论。比如卢梭,他非常勇敢地以自己为素材,深入地探讨了人类的最初动机,以及时人类所建立的普遍的道德价值之间的关系。卢梭的这些行为与解析,在我看来具有最真诚的知识分子的特点和启蒙时代所具有的给人带来信心的那种勇气。

我认同卢梭对“文明引起人的堕落”这样一种观点,至少他有相当的根据。根据我对蒙古社会的观察,这个民族,或者说一个地区,它的人的本真的价值,人性的非常宝贵的部分,往往隐藏在这些边远的民间,或者隐藏在奇特的游牧生活中。在经济高度发达的地方,比如说城市,它会呈现出另外一种样子,这里有更多的虚伪和狡诈。蒙古北部有一个狩猎部落,他们有一种默契的习俗:当陌生人来到你毡房的时候,如果这个陌生人实在无话可说,你最好保持沉默。通过这样一种习俗,我们可以看到,在这样一个边远的部落,它为了保持人的内在真实性和避免虚伪所做的有效努力。

卢梭、尼采、叔本华和费洛伊德都是我的朋友,他们勉励我对世界的探究和怀疑的倾向,这是中国文化所不能给予我的。从社会角度来讲,我非常赞同卢梭的思想,那种从个人出发,终极实现权力与义务、社会结构的合理性的追求和理想。从艺术角度出发,我更加赞同叔本华和尼采式的那种反理性主义的态度,那种有勇气直本质的信心。我有极大的兴致和意志力去探究这潜在的精神世界和物质世界。 |