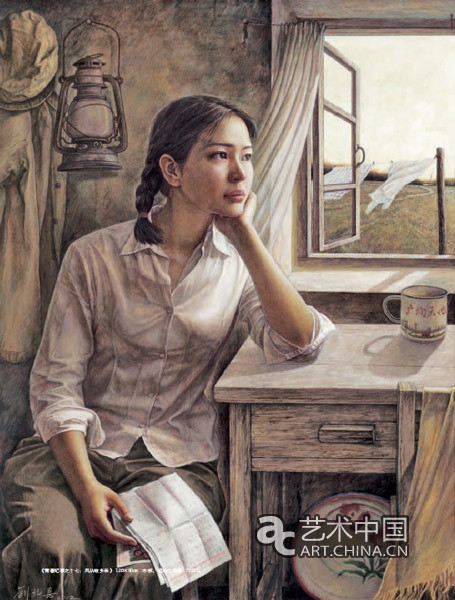

CONTEMPORARY ART:你是见证了新中国发展历程的艺术家,您是否都在一直描述着您身边的情感动荡? 刘孔喜:是的,我的创作从来没有脱离我所生活的时代和身边的生活,也一直描绘它们带给我的情感变化和切身感受。 CONTEMPORARY ART:请您谈谈您创作风格形成的过程,同时分享一下过去和现在给您带来现实生活的感受差异? 刘孔喜:我的创作从手法到风格四十年来经历了很大的变化。我的创作之路是从北大荒知青版画创作开始起步的,它始于上个世纪70年代初。受老一代北大荒版画家的影响,那时是选择套色版画的形式表现知青的生活,报考鲁迅美术学院的时候,虽然第一志愿报的是油画系,但递交的报名作品都是版画作品,并且都已参展和发表,所以被分配到版画系学习,应当也算顺理成章。但在后来的学习过程中,我一直对版画的制版过程和作品完成的间接性颇感不适,而对能够直接看到画面完成过程、体验到手绘乐趣的绘画更有兴趣,因此,毕业后,我就画了大量插图和连环画,也画油画,体会直接手绘的乐趣,并且开始对美国当代画家安德鲁•怀斯的绘画风格和技法产生了浓厚的兴趣。90年代初,我到日本武藏野美术大学油画学科做客座研究员,就很自然地选择了油画古典技法与材料研究,从欧洲绘画的源头开始,研究油画古典技法和坦培拉画法,并且主要选择坦培拉画法作为我的创作手法,直到现在,这使我的绘画创作从手法到形式发生了的很大转变。作为过去和现在的现实生活带给我的感受差异,无疑也是很大的。四十多年前,一个特殊的时代改变了我和同代人的生活,上山下乡成为我们的集体命运。我们远离城市和亲人,被抛到社会的底层,残酷的自然环境和现实生活磨砺了我们,我们也为北大荒的开发建设贡献了血汗和青春,那段经历已经成为我们每个同代人生命中一个望不断、扔不开的情结,那里有我们美丽的年华和飞扬的青春!动乱结束后,我们收拾起行装和疲惫的身躯,返回熟悉而又陌生的城市,重新创业。如今,韶华已逝,沧桑替代了曾经鲜活而充满稚气的面庞,作为“知青”,我们已成为当今社会中的一个特殊群体,共和国历史上绝无仅有的一代人,我们的思想、感情、人格和信仰都已经深深打上了“知青”的印记,无论我们现在怎样认识、看待那一段经历,这一切都已经不可更改!记得一位俄罗斯诗人说过:“一切过去的终将过去,而过去的一切都将成为美好的回忆。”这些年来,我就是以一个老知青的身份,站在历史和真实的立场,描绘四十多年前的那些生活,努力用画面解读那沉重得难以翻过的一页,咀嚼着那一段久久不能释怀的生命历程。 CONTEMPORARY ART:在您的绘画中都会读到一种清澈的“心境”,您是怎样酝酿并预设这中种感觉的? 刘孔喜:我在创作中并没有特别刻意制造和预设这种“感觉”。制作过程中,更多的是考虑构图安排、黑白灰配置、色彩氛围和远近推位这些具体问题。如果说我的绘画里有如你说的“清澈的心境”,我想那应该是一个人洗尽铅华、渐渐老去的现实状态的真实反映。另外也和坦培拉——这个源自欧洲中世纪并带有某种宗教意味的画种有关。坦培拉的手工性、缓慢性和严谨有序的制作过程常常让我觉得自己像个“修士”,对它的热爱与钟情使我心静如水,绘画变成了一种信仰,而信仰是可以使人沉静下来,产生出一种与当下热闹喧嚣的时代相悖的心性与创作状态,虔诚的对待绘画本体,正所谓“心远地自偏”吧。 |