库:从2002年您移居上海工作居住之后,开始了“窗”的主题的创作,这是否是您将目光转向对城市人心理特征描写与私密性精神探究的一个重要阶段?

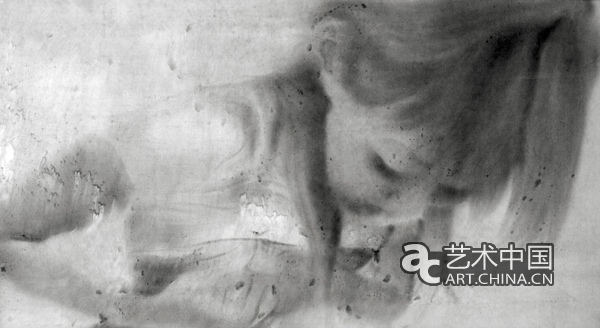

蔡:谢谢!我非常同意这种提法。从2000年后我对墨色的“灰”一直有种平和的兴奋点,开始的“窗”系列说的是概念性的心理问题。而近两三年的“水墨影像”系列作品则细化了这种概念性,心理深处的私密性探寻常常引起我创作的欲望,当今社会从“精神失常”,到所谓的“城市综合症”出现了“内分泌失调”“亚健康”等等人的身心问题实际上均是精神所致,在此行为下的各种超常举动,如正常或非正常生活中的“情感出轨”“冷暴力”等等,我的作品偏中性,表现许多灰色地带很适合用“灰灰的墨”来刻画,甚至浓重的黑墨也是种心理灰色般的感受。我觉得各种“私秘性的活动”都是在精神需求与失去方向后的下意识的失常行为。或许这正是中国城市化进程中所积下的种种欲求与精神家园丧失的必然结果。这其中背后的政治与文化的巨大落差使单一而表面的经济激增显得过于苍白了,如此种种的确值得我们去深思。

库:在您的画面中,“窗”作为一种具体与抽象兼具的视觉元素,一方面凸显了城市人孤独而冷漠的个人生存状态,另一方面在形式上也是一种个性非常鲜明地视觉符号,您怎样发现的这个符号?

蔡:其实一切都是自然生成的,生活在上海这样的城市不可能对居住的楼房形态与其中的生存空间视而不见,站在自己房间的窗前看对面的房屋无论有无兴趣所看到的仍然是一个个的“窗子”,人们总是想通过窗子探究里面的情况或景像,“窗子”构成了城市人与人之间隔阂与沟通的方式,这种方式最终则变成了一种即具像又抽象的艺术形式,不过书写十字窗子的时候,最初联想到了中国汉字“田”的笔划构成。《窗》可以理解为一种限制与束缚,也可以视为无奈的但可以打开的愿望,又可以联想为无望的精神禁锢,都有可能却又十分复杂。

库:在“窗”系列作品中,有很多都是一个或是多个睁大眼睛望向“窗外”的面孔,显得孤独而紧张,为什么要在画面上这样处理?

蔡:“窗”与“眼睛”很有意思的成为相近甚至相同的主观客体,“窗”作为居住空间,好似视觉与呼吸的通口与同样具有“视窗与观察功能的眼睛”其精神实质相同。直视的面孔、睁大的眼睛、人人见到都会明白其中的道理。

当下,人的奢望很多------生存环境、自由、民主、成就、快乐、幸福等等,并常常伴随着痛苦与无望,日久生疾。

库:在“窗”的系列作品中,另一个特色就是画面的排列与组合方式,您好像有意识的采用了一种水墨中非常罕见地手法,将一张张脸孔罗列、堆积起来,组合成一个大的集合体。这是否也是您在水墨观看方式上所进行的一种有意的尝试?

蔡:开始时、的确有这种设想。一件好的艺术作品不外有两种主要考虑,一是作品的表达观念、想说明什么。“窗”想说的是问题,很个人化、心理化,个人问题与集体问题并存,堆积起来便是当代城市居住形式的浓缩模型,只不过是有序和无序并存。“窗”系列,不同的作品,构成表现区别很大。另外,做为绘画形式本身,作品在视觉形式上必须要给人新奇的感受,排列集合便是这个道理,以便更加到位的表达浓缩之后的城市主题。

库:现当代水墨领域内,像您这样注重个体性的私密叙述的艺术家是非常少见的,而且你的创作主题与水墨“传统”看上去也相距甚远,当时为什么选择了这样一种更为个体私密化的表达方式?

蔡:这即与我个人成长过程、心理经历有关,更与时代大背景和社会人群中出现的大量精神病疾——心理失衡有关。从“50后”到“60后”直至“70后”慢慢的一种社会责任、使命感渐渐的由强变弱,“80后”与“90后”的个人化与极端自我的趋势越来越明显。似乎“人人都追求私密空间”,从精神到肉体、自主、自恋、自慰现象比比皆是。我很注意的去研究这种私密化,也喜欢用很心理化的方式去表现这一时代的个体心理。艺术家也要研究自己关心的文化与心理趋向,有时候,看自己从中也能看穿他人。

回到作品,我觉得这种表达形式的私秘化方式很自然,也很坦然。