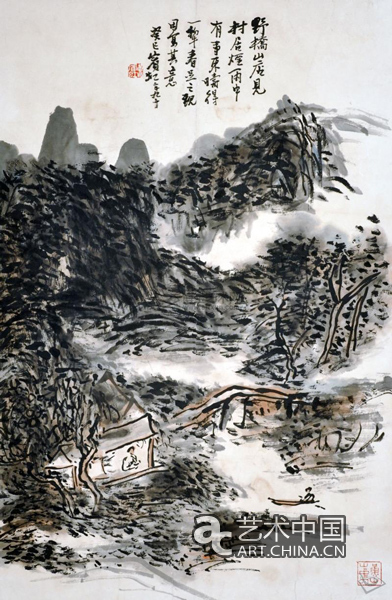

黄宾虹--野桥山店见村居,烟雨中有事东畴,得一犂春足之观,因写其意。癸巳宾虹年九十。设色纸本-立轴-69cmx45cm

二、士夫与文人:绘画与“道统”

黄宾虹在画论中反复援引苏轼的这段话:“观士人画,如阅天下马,取其意气所到。……寓新意于法度之中,寄妙理于豪放之外。”[4]表面上东坡似乎并未明言“以艺载道”、“道与艺合”等诸如此类的说法,反而一再强调“艺”之法、理,但实际上,对于“艺”本身的强调并不弃绝“道”之蕴涵。而且,越是强调“艺”本身,其所蕴涵的“理”则愈具深意。二者实际上是一体的,并非分离的。按钱穆先生的话说,“画求形似,自有法度,理则在形之上,则有脱略形似,超越法度,而见其为豪放者。”特别是“宋代人论画,重人品心胸,又深涉性理,乃亦知重日常人生之修养”。[5]因此,宋元文人画本身与道学(理学、心性儒学)有着密切的关系。关键是,不论道学还是文人画,其主体性条件皆为士夫。士夫认同已然成为文人画的先决条件和前提所在。也就是说,文人画首先取决于主体的身份及其内在的修养,而不是笔墨技巧和形式章法。

黄宾虹尝言:

中国自来重道轻艺。[6]……

盖道与艺合,一画自阐苞符,道与艺分,六经皆为糟粕,虚造向壁,则浮为日滋,聚讼盈庭,而拘牵更甚,学之弊也,识者嗤焉。[7]……

古之士夫,道艺一致,多能鄙事。[8]……

这几段话业已指出,黄宾虹所谓的画者更像是思想者,其中的良苦用心自然落在“道”之层面。由是,他重申了“道艺一体”的关系,并据此将绘画分为三类、四品,即文人画、名家画、大家画和神、妙、能、逸。显然,他眼中的最高画格乃“学取众长、不分门户”的“大家画”。有意思的是,他对“文人画”的态度,似乎尚不及“名家画”,至少在后者那里还有“法”,而他所谓的“文人画”似乎只是词章家、金石家等之业余所为,这是因为它们尚不具“理法”,更遑论“士气”与“道”。故此,“由神、妙、能三品入者,此大家、名家之画也;不由神、妙、能三品入者,此文人之画也”。而所谓“神、妙、能三品”无疑植根于其“理法”及“道”之自觉。

这其实潜在地已经将文人画分为两类,一类是正统的士夫画,另一类是不入流的文人画。后者和院体同为俗格一路。因此,他所谓的“士夫画”并非“文人画”,而是“名家画”、“大家画”。他认为,只有“名家画者,深明宗派,学有师承。然北宗多作气,南宗多士气。士气易于弱,作气易于俗,各有偏毗,二者不同。文人得笔墨之真传,徧览古今名迹,真积力久,既可臻于深造。作家能与文人薰陶,观摩集益,亦足以成名家,其归一也”[9]。因此,“有品有学者为士夫画,浮薄入雅者为文人画,织巧求工者为院体画。其他诡诞争奇,与夫谨愿近俗者,皆江湖朝市之亚,不足齿于艺林者也”。[10]在这短短的一段话中,他明确地将“院体画”、“文人画”与“士夫画”区分了开来。比起“院体画”和“文人画”,“士夫画”无疑最具“士气”和“道”之意识。

如果说绘画史意义上的“士气”建基于“雅俗之辨”的话,那么思想史意义上的“士气”与“道”意味着什么呢?作为一种身份认同,“士夫”本身的历史演变与黄宾虹的自觉与诉求又存在着怎样的内在联系呢?带着这些疑问,我们不妨就从黄宾虹所谓的“师法宋元”中的“宋元”说起。

事实上,思想史上的宋元道学早在中晚唐时期已经萌芽了。中晚唐时期,韩愈、柳宗元便提出“文以明道”这一观念。柳宗元说:“学古道为古辞。”韩愈说:“思修其辞以明其道。”在这里,韩、柳将政治态度付诸文学实践,文辞成为承担政治责任的一种途径,文辞的写作,文辞的影响,是承担政治责任的方式。而韩柳所倡导的“古文运动”则常常被视为宋代理学(或道学)的萌动。[11]到了宋代,则“进入了一个新的阶段,政治、社会、宗教、经济等各方面发生了重要的变动。‘士’阶层乘势跃起,取得了新的政治社会地位。这一阶层中的‘少数精英’(elites)更以政治社会的主体自居,而发展出‘以天下为己任’的普遍意识”。不过,韩、柳的主张,并没有引起北宋士大夫的注意。即便王安石等竭力推行,也仅只停留在“学”,尚不足以成“统”。[12]直至南宋,尤其在朱熹的历史世界中得以充分体现。譬如朱子则秉承了王安石的士大夫精神和入世实践,积极参与政治,诉诸与皇帝“共定国是”,这一点充分体现了其“外王”的一面。可以这么说,尽管进入南宋以后,不论朱熹,还是陆九渊,乃至整个儒学转而向内了,且其贡献也的确更多在“内圣”,但“他们生前念兹在兹的仍然是追求‘外王’的实现”。甚或说,“他们转向‘内在’正是为了卷土重来,继续王安石未完成的‘外王’大业”[13]。而此后的六百多年来,知识分子的士气鼓荡也常常直接或间接地造成君权与大夫这之间的紧张。种种言论和事实告诉我们,并不只是西方,中国也不乏公共知识分子的传统,此即中国士大夫传统。

于此,黄宾虹自己亦不乏专论。他说:“古之士大夫,蓄道德,能文章,政事余闲,兼工书法,临池染翰,墨有余渖,漫兴作画,山水人物,花鸟虫鱼,随意点染,不事涤毫洗砚,方能修洁”。[14]而“因画为近道,图为近艺。道即道路。道路无一定之远近,只凭己之进修如何。”因此,“世人徒言天资,而惰于练习,未有能成功者。中国画家之多,难以数计。但每一朝代成大名者不过数人,以其有超人之思想,不为一时之风气所束缚,用力于古,所以为佳。[15]在这里,黄宾虹虽然并没有明言士夫画与道统的同构关系,但据上所述,我们依然可以得到这样的解释。这一点在黄宾虹关于绘画学习的论述中我们也不难看出。他认为学习绘画可以分为四个阶段:第一期,“述练习”。致力于笔墨法理,及其内在气韵的学习与练习;第二期,“法古人”。上溯古人法理,探明画法变迁之因由,及所宗流派之别;第三期,“师造化”。穷极自然之变化及其情态,融会其中;第四期,“崇品学”。“古来士夫名画,不惟天资学力度越寻常,尤重道德文学之渊深,性情品诣之高洁,涵养有素,流露行间,故与庸史不同,戛然独造”。[16]可见,尽管“百艺奇巧,皆归于道”。而“道者,人之所由之路”。因而,“出入此门,莫不当知取法者也。……欲明其法之所用,以至于道,而深造乎高明之域,固不外求之于笔墨而已”。[17]也就是说,笔墨及其“理法”是“士气”之基点。所谓“道形而上,艺成而下”。[18]事实上,他所谓的“道”已经无所谓道、儒或释,更接近“三者合一”的“道统”。而黄宾虹的士夫认同和“回归宋元”主张已足以证明,此“道”便是宋元士大夫所特具的“道统”意识。

因此,在黄宾虹这里,“士气”的意义实即他所谓的“一曰立志;二曰敦品;三曰择交;四曰养性”[19]。而其中最具意味的当是他对于朱熹及其绘画的论述,他说:“笔法衣褶,深得吴道子家数。书笔迅疾,无意求工,寻其点划波磔,无一不合书家矩度。……及居官以正心诚意为主,所至必兴利除害,讲学论道。盖由孟子而后,周、程、张子继其绝业,至朱子而始著。”[20]虽然他对朱子的绘画并没有作深入的分析和讨论,但对于笔墨“理法”与“道统”认同恰恰在朱子身上找到了某种或隐或显的依据。说到底,黄宾虹真正所强调的还是“艺与道合”、“以艺明道”。