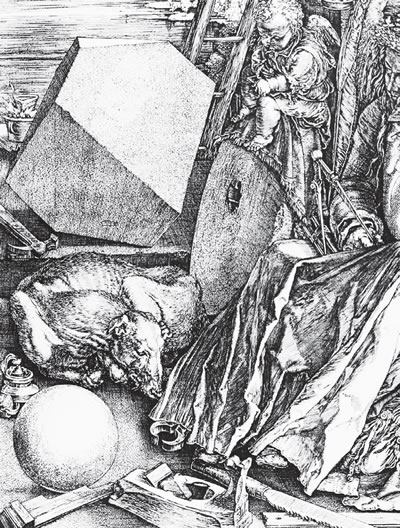

在解读版画《忧郁》方面,托辛(1876 年)和斯普林格(1892 年)这两位著名的丢勒传记作者远不及阿林那么有天赋,看得那么远。托辛坚定不移地认为《忧郁》中的女人陷入悲伤的沉思中是一种人性的脆弱,她失望是因为她已攀上成功的顶峰。斯普林格也认为是理性思维上的巨大消耗搅扰了她心灵的平静,从而使她陷入了深深的悲伤中。理查德·伍斯特曼在1905年解读此图时说“她是一个达到思想顶峰的伟大思想家”,认为这是丢勒“一系列悲伤作品”中的第一部。沃尔夫林则认为这幅画要表达的是抛弃对世俗知识的探索。 保罗·韦伯在1900 年提出《忧郁》中的悲观主义与当时的时代特征是相符的。他的出发点是这幅画创作于欧洲宗教改革前夕,而丢勒本人是个虔诚的教徒。因此,保罗·韦伯认为《忧郁》里的女性人物是悲伤的,因为旧的宗教制度还在不停地滥用手中的权力;她悲伤的原因在于所有的艺术和成就都无法让她满意,也无法带给她快乐。真正的满足只能通过宗教信仰获得。丢勒把《书斋中的圣哲罗姆》献给了信仰的光荣,因此《忧郁》与《书斋中的圣哲罗姆》应该是相互对应的两幅作品,就像光亮与阴暗、平静与躁动。 保罗·韦伯研究丢勒的贡献不在于他对《忧郁》这幅画的解读,而在于他是第一个通过研究丢勒生活的那个时代的学术思想,尝试着系统地对《忧郁》中的七种文艺和七种工艺进行解释的人。坐在磨石上面,正在写着什么的小男孩代表基本规则,也就是七种文艺的最基本的规则;天平代表辩论,法律事务中必定需要辩论,审判中必然用到辩论,而审判自然要拿着天平。写满数字的方格代表算术,球体代表天文学,圆规代表几何,等等。保罗·韦伯认为画中人物头顶的花环中的花是一种茄属植物,一种在中世纪末期被认为代表孤独的植物。  丢勒版画《忧郁》局部 丢勒版画《忧郁》局部  丢勒版画《书斋中的圣哲罗姆》局部 对于丢勒在创作版画《忧郁》和《书斋中的圣哲罗姆》时都用到了哪些文学和哲学方面的资源,J. A. 恩德雷斯(1913 年)想到了红衣主教尼古拉斯·库萨努斯(Nicolaus Cusanos)的哲学。这位红衣主教的著作于1514 年在巴黎出版发行,纽伦堡的人文学术圈知晓这些作品也完全有可能。恩德雷斯认为《忧郁》与《书斋中的圣哲罗姆》的思想以及它们的结构,包括其中的所有细节和光线都与库萨努斯哲学的主要脉络有关。恩德雷斯认为《忧郁》表现的是一种寻求真相,从而获取快乐的人类精神。丢勒在这幅画中展现了最难以实现的人类精神。当然,人类精神的展现是通过画中的物件得以实现的,比如代表文艺的物件,代表工艺的物件,还有让精神从有形升华到无形的神奇工具,例如陀螺仪和充满数字的方格。而画中的直尺、磨石和多面的石块则代表尼古拉斯·库萨努斯的数学符号——直线、圆和多面体。面对所有这些推测,恩德雷斯一直在沿着保罗·韦伯成功的印记前行。但他也有比保罗·韦伯走得更远的地方——那就是在解读《忧郁》与《书斋中的圣哲罗姆》的关系方面。恩德雷斯认为从学术意义上讲,《忧郁》描绘的是“第二”神学,也就是科学,它以理性为羽翅,控制着数学和哲学,甚至要挑战上帝的地位。而《书斋中的圣哲罗姆》则正好相反,它象征“第一”神学,强调启示和宗教教义,注重安静的沉思。但恩德雷斯没有找到任何能够证明丢勒了解尼古拉斯·库萨努斯的哲学的证据,这就使得他的推测的可信度大减。 |