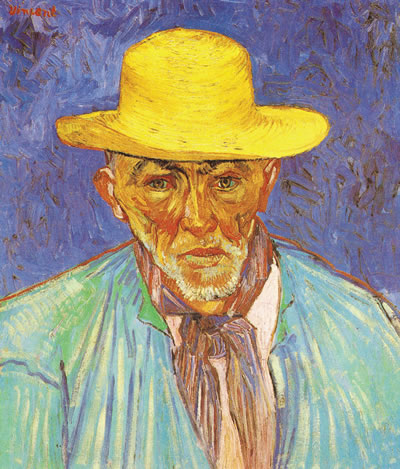

农民肖像,1888 年8 月,凡·高。 农民肖像,1888 年8 月,凡·高。  草地上的午餐,1862-1863 年,马奈。 基于这个原因,有一些东西必须从凡·高作为一名欧洲画家的称谓中扣除。作为它第一个成员,凡·高属于一个新的无政府欧洲,为了这样的欧洲,他想要保留先前大师们的所有基本品质。这种愿望使得这个无政府主义者相对于自己的意志变得高贵起来,并且使他位列想要保存先前所有大师秘诀的库尔贝之前。尽管他的绘画获得了一种厚重的力量,这种力量迄今为止还不为其家乡同僚的艺术所知,甚至当他的古怪打破了他那安静的村庄所特有的习俗时,凡·高依然保留着荷兰人的特质。在用色方面,他也是如此。他的作品并不适合于任意一家荷兰画廊,但过去的荷兰人也不再适合于现代荷兰的房子了。这些在沿海生活的人们所居住的花园房屋老早就已经熟悉了殖民地的快乐色彩了,而在他们的住处,凡·高的鲜明对比并没有引起不适应的状况发生。在他高尚的视野中也可以看到荷兰人的特质,即使阿尔最强烈的想象躁动也只是指导他去描绘对其而言真实的东西。他有着健康的自然本能以及本民族所有的优良特性,但这一切却存在于一种巨大的扭曲形式中。塞格斯(Seghers),这位17 世纪的铜版画家,可能和文森特有一点精神层面的联系。在塞格斯的作品中,可以找到与凡·高的作品有着惊人的相似之处的因素,还有很多人也论证了他与凡·高的相似特性。后者吸收了通过勤勉努力而获得的宝贵财富,这些财富正是由这个微不足道的荷兰风景和肖像画家用自己的想象力所收集的。当吸收他人的财富为自己所用时,文森特也成为另一种创新行为的大师。在这种成功的创新行为中,有一个因素只有另外一名超越了文森特和家乡所有画家的荷兰大师所拥有。通过自己的戏剧能力,伦勃朗使荷兰绘画在世界上首屈一指,他将荷兰绘画的技术、娴熟性和品味都提升到了更高和更广的领域,吸引了所有人的心,甚至是那些既没有美好的心灵,也没有受过良好教育和品味不佳的人。他推动了荷兰绘画,使它成为一种发展的墨丘利神(众神的信使),超越了国际和社会进步的边界。凡·高也几乎为印象画派做了同样的事情。凡·高奋斗的力量当然不像伦勃朗所面临的那样有机,那样极度的复杂,但它被印象派视为一种奇特的混合体,奇特到可以击倒许多从专业角度看曾被视为《吃土豆的人》,以便集合起来所有那些构成法国艺术的力量。这幅画中的人物实际上是他了解的一个农民家庭。无论他是否成功地使其得到扩展则是另外一个问题。凡·高的贡献不是没有资格和伦勃朗相媲美。但是这种多边的混合体真的可以扩展么?凡·高的行为也远不及精神层面——这里两位荷兰人之间的沟壑已经扩大到足以将他们分割为两个世界——它也不是专有的个人成就。如果说伦勃朗是他所突破的圈子中的天才,凡·高就是试图将这个圈子重新统一起来的思想的仆人。他从来都只把自己看做为他人所用的“车辆”。从凡·高的处事方式来看,我们倾向于视其为英雄行为。他英雄主义的最佳因素是希望自己所作的能够产生一定的社会影响。印象派曾经获得过任何社会认可么?《草地上的午餐》(Le d jeuner sur l’ Herbe)或许就是朝着这个方向的一次努力,但至少是在库尔贝的反应看来,这是一次反对一种阶级的努力,例如中产阶级,它从来没有努力提出一个建设性的理念来代替其自身具有破坏性的攻击。尽管有着杜米埃(Daumier)和库尔贝,尽管是巴比松画派静默的反叛者,法国绘画仍然保持在一个更高的水平上,并且不自觉地遵从了17世纪荷兰一小部分中产阶级本能的要求。法国绘画公开于众的相对较少,但却不惜一切代价要到达敏锐和直觉的最高峰。直觉还没有成为后来反对大众传统的武器,因为画家的艺术目标仍占据着统治地位。此时期莫奈和毕沙罗的革命远远比雷诺阿和塞尚的要彻底得多,后者仍以传统感官至上,将自身限于一个画家所能使用的方式中。莫奈和毕沙罗为更加明亮和欢快的大自然色彩而战,这是一种或多或少受到科学学说支持的理论。真正的具有决定性、主观性的因素越来越丧失其重要性。这种主观性因素事实上正是莫奈和毕沙罗努力致力于改革的一部分。他们的艺术是为了艺术的艺术,或者说是为了天空的明亮和色彩。这样的学说最终将是摧毁所有艺术的最佳方式。即使莫奈的作品,虽然包含着些许勇敢,但在一个非常满足的业余爱好者圈子前,也只不过可与一场大胆的表演相媲美。任何反对这种文化怪癖的战争似乎都只有通过对这种艺术的猛烈突破才有可能成功,而这个过程威胁到了19世纪每一个个体和有价值的事物。人们几乎愿意接受任何迷信,正如在艺术顶峰已经过去的荷兰一样。文森特离开巴黎后,我们可以看到独立者激昂的运动中崩溃的前奏。 |