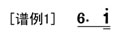

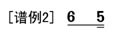

梅先生说:“要静养,我会把应酬尽量减少的。开车也少开。录音大概需要多少时间?” 我说:“两个星期以上,准备一个月吧,因为录音棚也不是我们长租专用的。” 二○○七年正月五日下午陈凯歌导演和我们确定录音的戏码,正月十二日晚上开始录音。每一天导演比梅先生来得都早,第一天导演晚饭也没吃,打扮休闲,没有穿袜子,(袜子是考量男人穿着的重要标志)陈红照顾得无微不至,录音室小桌上放了带壳的煮花生和干果、牛肉,没有小酒。我不想多说话,导演说:“我细耳恭听吧!”我知道他最担心的是速度,原先我给他听的是梅兰芳一九二四年胜利公司录的,六半调,百代公司的会审有六面,共计18分39秒。除了第一段二六“自从公子回南京……”和二段流水“那一日梳头来照镜……”及”做媒的银子三百两……”,是一九二四年胜利唱片公司录制了,中间大段西皮原板是一九二八年录制的,也是“胜利”的。全部《会审》的唱都齐了,当年这套唱片,广为流传,就好像上世纪八十年代初邓丽君的歌一样。梅兰芳唱《玉堂春》整台服装全是红的,讨个口彩“满堂红”,蓝袍是从一九一○年谭鑫培开始的,梅兰芳一九二〇年后常用《玉堂春》打泡,《满堂红》红到底,吉利啊!陈凯歌导演说,电影中第一出戏《玉堂春》,除了当红外,是因为大段流水速度很快,很附合青年梅兰芳赶场的气氛,但要达到那个调门,那种尺寸,又要神似当年梅兰芳,那真是百里挑一都没有啊! 梅先生开了开嗓子,吃了苹果,手里再拿一只苹果,进了棚,我回到导演边上。梅先生一张口,“那一日,梳头来照镜……”,“那一日”三个字的穿透力,让导演笑了:“九爷真是九爷啊!”旁边摄制组一位同仁学了《智取威虎山》的座山雕的白口,大声嚷:“九爷不能走!”引起大家哄场大笑!正式录时,梅先生让我进去,问我怎么样,我说:“九爷不能走”,他说第一段真的一点问题都没有啊。 我说:“如果要赶上‘老百代’的尺寸,可以再赶那么一点点。” 梅先生笑了。 我说:“这些段子在海外,港台流传太广了。” 梅先生说“腔也是完全‘老百代’了吗?” 我说:“第第一段有一个音符,‘他在楼下夸豪富’的‘富’字,按您父亲的是《谱1》,你唱《谱2》。”   舒健拿了胡琴听着说“原来就是那样唱的。” 梅先生说:“打我十一岁学戏,第一出《玉堂春》,足足学了半年,我父亲说‘你按你老师教的唱,别管我’,我也就一直按我原来的唱了。为电影,我改过来。” |