|

席勒的意思是,要实现真正的自由,先决条件是要形成完整性格的人,而近代人却处在堕落的两极:一方面“在人数众多的下层阶级中,表现出粗野的无法无天的本能。由于摆脱了社会秩序的绳索,正以无法控制的狂怒忙于兽性的满足”30。另一方面,“有教养的阶级则表现出一幅更加令人作呕的懒散和性格腐化的景象”。31

近代人的堕落是人性分裂的必然结果,科技发达造成的劳动分工片面的将人禁锢在某一领域,人们把自己的命运交个一个支配者,在日复一日的生活中重复着机械式的劳动。资本主义劳动分工造成的人性的瓦解:片面、畸形、精神空虚。席勒渴望回到完整人的自由状态,渴望回到温克尔曼笔下完整和谐的古代希腊时代。古代希腊人的性格是完整和谐的,古希腊的艺术史高贵的单纯和静穆的伟大“他们既有丰富的形式,又有丰富的内容;既能从事哲学思考,又能创作艺术;既温柔又充满力量。在他们身上,我们看到了想象的青年性和理性的成年型相结合的完美的人性”。32

那么怎样能恢复人性呢?席勒的答案是艺术,艺术是连接感性和理性桥梁,通过艺术,我们能将被撕碎的人性从新拼凑起来。席勒著名的审美外观和游戏说点名了艺术对恢复人性的作用,同时,席勒将审美活动与审美形式联系起来,渴望建立一个审美外观的娱乐的王国。审美活动和艺术的本质就是外观和游戏,外观是独立于实在的,当人们能够摆脱对是在的需求和依附,能够对事物的外观作出无利害关系的自由评价,只以外观为乐的时候,真正的人性方才开始。审美的创造冲动建立起了审美外观的娱乐王国,在这个王国里,艺术是自律的与生活实践相脱离的,从康德而来的审美无功利被席勒进一步提升到了恢复人性的高度,在席勒的理论中,艺术的功能性恰恰就在于其无功能性,即通过与生活实践的分离摆脱身体的强制和道德的强制,走向纯粹的形式愉悦形成自由完整的个人。

从康德美学到席勒美学,比格尔的目的只有一个,即通过美学的途径考察审美从生活实践分离的过程,并从中获得某些对艺术自律性的历史认识的知识。既然要构建“艺术体制”的整体,又既然将资产阶级艺术体制定义为艺术的自律,那么艺术自律的发生发展必然要被完全的掌握,早期对艺术自律性的定义是混乱的,作为资产阶级范畴的艺术自律是一个历史的发展,自律性发展到了康德和席勒的时代,在两人对艺术自律的系统建构下,这样一个自律体系逐渐的明晰起来,比格尔在文本中谈康德,不是要去阐明康德的对审美判断所下的定义,也不是去分析判断力在知性和理性,理论理性和实践理性之间的作用。同样比格尔谈席勒,也不关注席勒的游戏冲动对感性冲动和理性冲动的调和。他的目的只有一个,通过对美学的考察去理解艺术与生活实践相分离的过程以及艺术自律在资产阶级社会中的功能,上文简要的给出了答案。

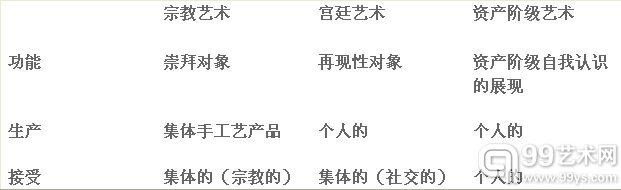

三.功能、生产、接受——基于历史类型学的资产阶级自律艺术总结

对自律性的考察在比格尔《先锋派理论》一书中具有重要的意义,因为只有在对资产阶级自律性的完全认识成为可能之时,历史先锋派的批判价值才能凸显。阿多诺、马尔库塞、B.欣茨、M.米勒、卢茨.温克勒、豪泽、布雷登坎普、康德、席勒。这些社会学家、哲学家、美学家都在各自的领域和范畴对自律性有所定义。他们的的努力为比格尔对资产阶级自律性考察的提供了大量的理论支持。比格尔下一步要做的,就是整合这些有用的自律性知识,用一种历史类型学的方法将资产阶级自律艺术做完整的归纳。正如比格尔所说:

“到现在为止的学术讨论中,‘自律’范畴深受不精确之害,种种亚范畴被认为在自律的艺术品的概念下构成一个整体。由于这些单个的亚范畴间的发展并不同步,也许在有些情况下,宫廷艺术仿佛已经自律了,而在另外的情况资产阶级艺术才显示出自律的特征。为了弄清由于该问题的性质而产生的种种解释之间的矛盾,我们将简要地说明一种历史类型学,并把所分析的要素有意识地压缩到三个(目的或功能、生产、接受),因为这里所要做的是清楚地、非共时地说明单个范畴的发展。”33

我不止一次的求助于上面这张表格,这张比格尔绘制的著名表格基本上精确了自律艺术的所有争论,也正是这样一张表格使自律性的考察告一段落,并在单个范畴和整体体制两方面解决了艺术自律性发展的历史性问题。比格尔从功能、生产、接受三方面分析了资产阶级艺术自律性在各个范畴的历时性发展:

从功能范畴来看,宗教艺术的功能在于其作为崇拜物的崇拜性。宫廷艺术逐步从宗教艺术的功能性摆脱出来并服务于王室和宫廷,成为宫廷生活、贵族生活实践的一部分。它是再现的,具有明确主题和叙事性的艺术样式。而艺术到了资产阶级阶段,这种再现功能逐渐被打破,艺术摆脱了宗教崇拜和宫廷再现的双重束缚,走向了独立。并成为资产阶级自我意识的展现。这种自我认识是个人的、自律的、和日常生活实践保持距离。在日常生活中被限制的个体,将在自然之外寻求完整的人性和自由。资产阶级艺术最大的功能就是其无功能性。它是康德的无目的的合目的性,是席勒的审美游戏,它与生活实践保持距离,是精英主义的个体认识,是形式主义的无内容与反叙事。

从生产范畴来看,宗教艺术的生产是一种集体手工艺生产,而到了宫廷艺术阶段,艺术开始独立,艺术家也作为独立的个体登上个体创作的舞台,并发展出其创作活动的独特意识,一种生产的自律性已经开始展现出来。到了资产阶级艺术阶段,艺术并没有受到社会分工的影响,仍然延续了个人的生产。从某种意义上来说,生产范畴的自律性其实在宫廷艺术中已经出现了,资产阶级的艺术生产是从宫廷以来的生产的延续,是个人的,主观的、经验的创作方式。这也是为什么比格尔对自律性的考察一定要在单个亚范畴之中独立考察,因为作为资产阶级的自律艺术并非是在资产阶级时期共时形成的,单个亚范畴的发展并不同步,正如对生产范畴的考察一样,作为资产阶级自律艺术的个体生产,起源于宫廷艺术的庇护制,不同的是宫廷艺术的生产是生活实践的一部分,而资产阶级个体生产逐步脱离了实践,走向了纯粹的自律。

从接受范畴来看,宗教是一种仪式,宗教艺术的叙事性和图解性决定了其接受时集体的,例如大量的圣经题材的艺术创作,目的是使集体对宗教的认识成为可能。而到了宫廷艺术时期,这种付诸于信仰的、说教的集体接受开始转向了宫廷贵族的日常生活,它的接受仍然是集体的,但是不同于宗教说教性,而是日常生活的展现,是社交性质的。到了资产阶级艺术时期,接受范畴开始走向了自律,因为资产阶级的艺术生产是个人的、并是自我意识的展现,那么这些个人经验的、非叙事的艺术逐步背离了大众的日常生活实践,形成接受的隔膜,其极端的例子就是唯美主义,到了唯美主义,艺术与生活实践彻底分离,从而使艺术接受成为了资产阶级个体自我愉悦的活动。

从此三个范畴的发展来看,到了资产阶级时期,艺术与生活实践的脱离成为资产阶级艺术自律的决定性特征,当然,这种总体性特征并不包含偶然的单个艺术作品内容和自律的冲突,资产阶级艺术也只有到了唯美主义,才在艺术体制的自律性和单个艺术作品的内容之间达到绝对的统一。

|