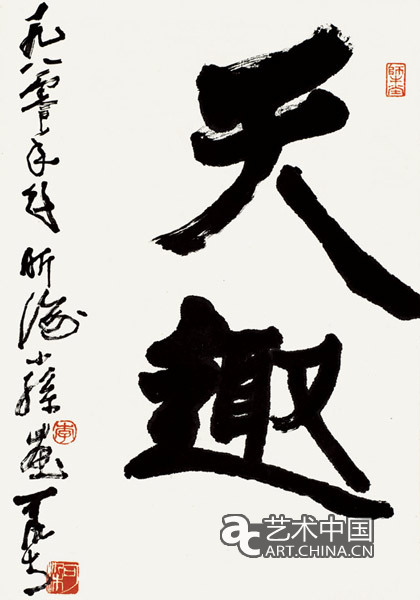

中国画研究院院长-李可染先生题字 就“继承性”的山水画而言,他的作品较多的呈现出偏“南派山水”一宗的婉约、清淡、柔和的气质。《独立朝阳》的空灵、清秀之气,不由得使笔者想起了倪瓒的《渔庄秋霁图》。相比之下,此图没有云林“一江两岸”那种“过分”的萧疏,但其“遗世独立”的傲骨之气也并没有因之而减少一分,昕海的“草草逸笔”,同样写出了“不在形似,但求自娱”的胸臆。在《雪满青岭》、《吐纳云气晴云出》、《润物细无声》及其有些山水小品中,虽然运用了披麻、折带、荷叶等传统文人画中的技法,但是山川、云雪、烟雨等物象的大胆抽象,是在传统绘画中无处可觅的;对于笔墨关系的重新组合——大面积的墨色的追求,则显示了时代之感。他的有些小青绿山水,格调也是同样平淡天真,如作品《水净觉天秋》,只是由于主要的山水部分“空勾无皴”,而显得更加的高古。 在他的作品当中,与上述作品面貌不同的是他的《素雪覆千里》,刚硬、劲力的勾、斫与小斧劈的运用,使得画面有一种逼人的冷峻与雄浑。这种硬、紧的气势,则出于“北宗”的艺术传统。《幽谷清逸图》也可以说是偏“北派”的。此画构图雄伟,有北派山水的大江大河之感;线条刚硬、劲力突出了山石的方正与棱角;但山石的皴法可以看出是“南北”兼用的,小斧劈、米点皴与“渲淡之法”很好地混溶于一体,并以“青绿”之色罩染;山水、民屋、渔船的形象也比较实。总体而言,已此画无李、刘、马、夏之风,仍然是清逸、秀润之气溢于画外。他的浅降山水《岭上风云》倒是有一种“吞云吐雾”的磅礴气势,这在他的作品中是难得一见的。 王昕海还有一类作品是在继承传统中又带有“拓展性”的绘画,如作品《夕阳》:较为大面积的对于暖红色的晕染,是中国传统绘画中较为显有的(一般而言,在中国古代的绘画理论中是崇尚古朴素雅,而排斥艳丽的色彩的:五色令人目盲;五音令人耳聋;五味令人口爽),但最终格调却未因此而降低,画面中充溢着一种和谐、天真之美;有的作品则辅之以“拓印”的技法,如作品《幽谷》,这也是在传统绘画中所没有的,由于作者很好的把握住了中国古代哲学中“有与无”、“虚与实”的辩证关系,继承了绘画传统中“空灵”这一精髓,依然使画面保持住了传统的“文人精神”。纵观王昕海的艺术创作,无论是延续传统的水墨创作,还是继承中又有开拓的各种尝试,都有一种抽象感——他的艺术体裁是表达精神的、抽象的,而他所追求的笔墨技巧也是“线”与“面”的抽象美,这得益于画家对于中国传统绘画中“得意”而“忘形”的审美精神的深刻体悟,而这种“得意于象外”的艺术精神正是几千年来中国艺术传统的精髓——大音希声,大象无形,道隐无名。 如果套用西方的理论术语,王昕海的艺术创作是符合艺术自身的发展规律的,是以“艺术本体”的完善为目的的,是“为艺术而艺术”的。而如果立足于中国传统文化,则可以说昕海是“为人生而艺术”,是对于人格修养与艺术修养的锤炼;是一种“乐由中出,礼由外做”的儒家精神;是一种“情深而文明”;是时代精神与艺术家人格同艺术表现三者之间的统一。他以中国传统文化精神作为其创作的支点,并在继承的基础上又有所创新,在“延续”的同时又能够“开拓”。而古时薪火相传的“文人精神”,对于昕海则转变为了一种超然于都市喧嚣的恬淡,表现为一种无争、无为、善良、平和的处世之道与人生哲学。 |