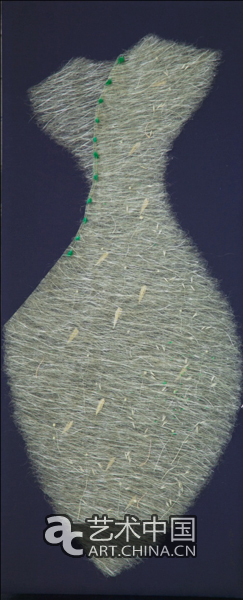

陈庆庆:雨打风吹过--自然材料纤维-2009年 树:这“感”是什么呢? 陈:“感”是你在生活中碰到的事,就好比我今天见到你们了,我就会对这件事情有一个印象,然后会经过这个事情得到个经验,从这个经验我会得出感受:这个人他懂什么,我跟他谈了以后有什么收获。我觉得这些都算“感”。 树:这种感受和人生是有关的吗?和日常生活片段有关吗? 陈:当然有啊。可能我在大街上碰到一个捡破烂的老大爷;可能我在学校碰见一个教授,我和不同的人交流当然得到的东西是不一样的。再比如说我在生活中养动物,养植物,我也会有感受。我正在做的一个作品叫《陈逗逗的人间生活》,就和我养的这只叫逗逗的狗有关。我其实会像写作一样,用一种拟人化的手法,用动物的口吻,来反讽我们人类生活中的一些弊端,也许这就是人们说的“玩世”吧?如果我正好有合手的材料,就是机缘巧合。这就是装置的自由,也有不自由的地方。 树:在这种缘的发现中获得了一种快乐。 陈:很快乐。 树:你说到你的创作是“有感而发”,而这个“感”又是不确定的,那么在你的艺术中什么理念是重要的? 陈:人活一辈子要经历的事太多了,在不同的阶段经历不同的事情,你不可能老是对这一个事情感兴趣,画画的人老是会不断碰到新的题材,做装置也是一样。我有几个系列的题材一直在做,比如“女性系列”,还有关于克隆的系列,都是我一直在做的。有些作品原以为不成系列,做了十几年,回过头来看,还是挺执著的,一直在说一件事,但随着自己认识的深入,逐步地把它说透。我的“女性系列”就做了20年,还在做。我的那些以衣服为题材的作品,大都是和女性有关的。在我眼里,女性不仅仅是美的代言,是情感的代言,女性的丰富,根本就不是一两句话能说清楚的。连张爱玲,也只是说了一小部分,一点点。我的“家”系列,“嫁妆”系列,都是透过一些很女性化的作品,涉及到家庭和女性的社会地位等等很人文化的主题。发展到现在的“大脚丫头”系列,就是那些新作的有各种颜色的小雕塑, 我是觉得想表现现在的女性,大手大脚和常常必须要大打出手,又要有十八般武艺,方能立足于世的那种状态。这样一来,“女性系列”就做了20年,都还没说完。 树:你作品中的女性意识是主观的吗?还是说回头一看,因为我是一个女性的艺术家,而不自觉、无意识地流露了女性意识? 陈:女性意识的流露到处都会有,这是无意识的,但是在某一些作品中表达的观念,我觉得观者是可以看得很清楚的,比如说早期做的那个小鞋在棺材里面的作品,就是我在医院里看见一个小脚老太太的触动,这是封建文化带来的。我也有很多作品都不仅仅只是女性情感的。比如我在1997年就在泰国曼谷做过关于反对环境污染的行为艺术,名为“扫天——空气大革命”,1999年做的装置“我被污染的肺”和“我的肺和我的氧吧”,应该说是公共题材。“9•11”的时候我做了关于纽约的两件作品,叫《纽约故事》之一、之二,表达了我对战争的反感。那是作为人,不仅仅是作为艺术家或女艺术家对社会事件的态度。但是在通过作品表达对战争的反感中,我还是更多地偏重了女性视角。 树:当时怎么就有那么大的勇气要转变自己的人生方向,不做原来的事情了,要开始做艺术,作一个自由的职业艺术家?这个转变当时是怎么样的? 陈:没有那么大的勇气,谁敢说我就会成为艺术家啊?就是说想给自己放几年假试一试,一做还觉得挺上道的。 树:你刚才说到了对中国传统女性承受到的那样一种重负命运的理解,还提到了你离开原来在外企的白领生活去做艺术,这都是对异化的制度化环境的理解。这两种异化应该能够统一起来作为你作品的一个相对抗的背景存在,因为我觉得艺术追寻一种自由的存在。 陈:是这样的,我觉得做艺术相对其他任何行业来说还是比较自由的。 |