在冯煊的摄影创作中,尘埃并非时间遗忘的痕迹,而是一种情绪和叙事的容器。他的图像语言避开宏大主题,从废弃日常物件出发,以细微沉积的尘埃构建出一座关于“家庭”“记忆”与“断裂”的视觉结构。在这些碎片化图像之中,观者被引入一个非线性叙事的空间,也重新获得与自身记忆系统连接的可能。

尘埃,常被视为现实中无用、可抹去的沉积物,象征着衰败与遗忘。但在冯煊的摄影中,它却被提升为图像的主角。这些微粒以不可忽视的方式,出现在被废弃的居所、残存的物件和静谧的光影之间,唤起了关于时间、亲密关系和失序情绪的多重联想。尘埃不再是被忽略的背景,而是一种能够引发观者感知与回忆的视觉语言。

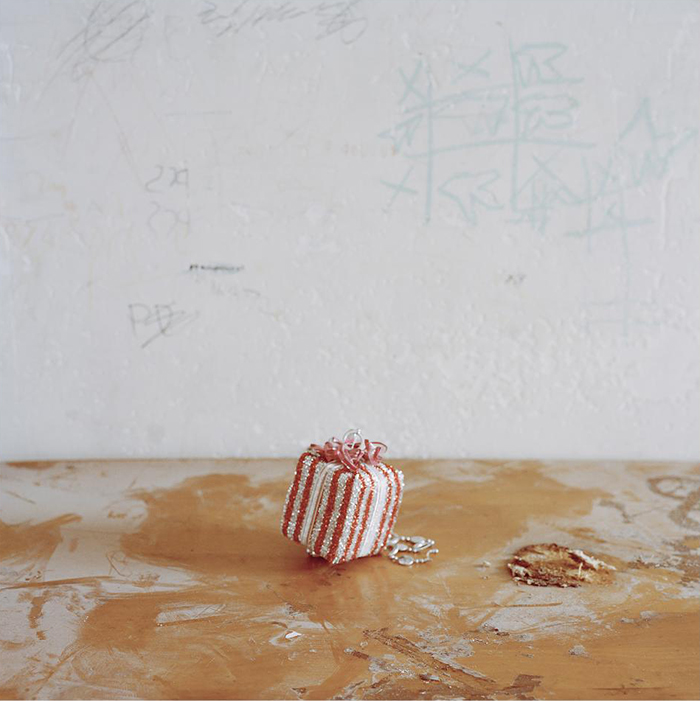

礼物

冯煊是现居英国的新兴艺术家,其艺术实践聚焦于图像在情绪构建与时间转译中的可能性。他通过摄影捕捉那些被日常生活边缘化的空间与物件,将它们重新纳入观看体系。在其代表系列“静物”中,尘埃成为主导视觉节奏的存在,物体本身反而退居其次。这种策略不仅打破了传统静物摄影中对“对象性”的强调,更试图通过“附着物”的呈现,延伸关于空间、情感与秩序的思考。

热水袋与花朵

在作品《热水袋与花朵》中,一只橡胶热水袋和一束塑料花被随意遗弃在旧地板上,灰尘覆盖其上,而旁边却留有深色痕迹——另一个物体曾在此处的“负形”。冯煊没有赋予这些物件具体的象征意义,而是借助灰尘的自然沉降,引导观者去阅读它们曾经存在的痕迹。这种“通过缺席来叙事”的图像结构,构成了他摄影实践的重要特征:对不可见历史的再构,对亲密经验的低语回溯。

灯泡

冯煊的影像语言建立在一种“微观叙事”基础上。他并不试图重建宏大的家族史或城市变迁的正典叙述,而是将关注聚焦于个体经验与情绪层面的碎片痕迹。他的图像中频繁出现废弃住宅、被遗忘的物件与沉默空间,它们皆因城市快速更新、家庭结构松动而失去了原有功能,却在图像中获得了新的叙事地位。这种创作策略也反映了他作为创作者对“家庭”概念的再思考:它不再是一个有序、理想化的情感容器,而是一组不断重组、不断断裂的视觉线索。

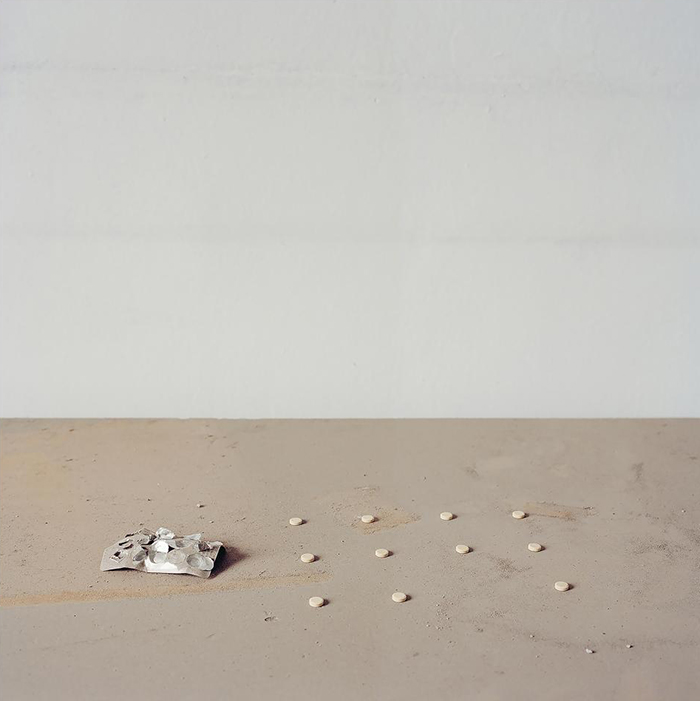

药片

艺术语言的演变同样清晰可见。冯煊的创作路径从早期对构图与色彩的形式追求,逐步过渡到更为内省与观念导向的实践。他将数字摄影与传统胶片质感融合处理,以细腻的图像颗粒与低饱和度调色,保留尘埃肌理的真实感。这种技术处理策略不只是美学选择,更是冯煊所强调的“观看方式”本身:在高速流动的图像时代中,以缓慢、凝视与间接的方式进入图像,恢复其记忆的承载功能。

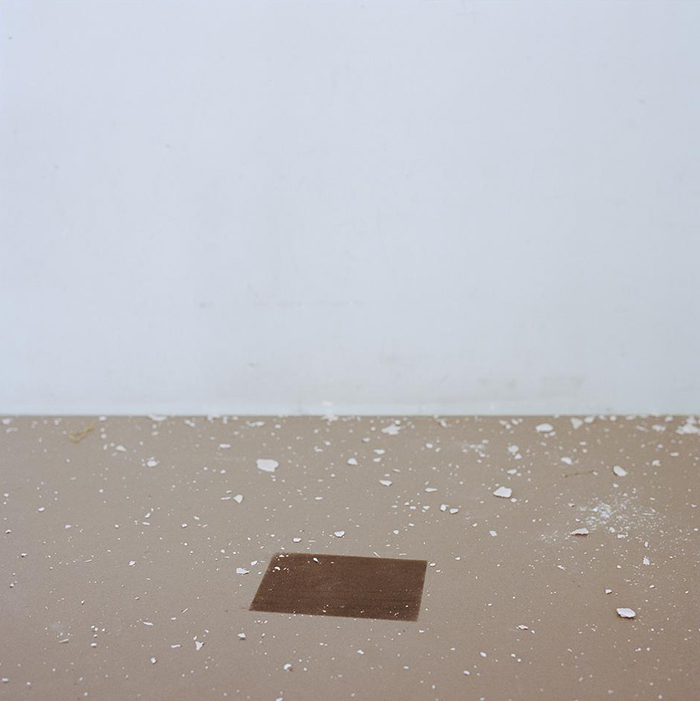

消失的电话簿

冯煊的摄影并不试图为观众提供确定的叙述或解释,他所构建的是一个供观者游移与沉浸的空间。图像中的留白与空缺成为情绪投射的容器,观众在面对那些模糊的残迹与灰尘时,会不自觉地填补自身经验,完成某种“私人的观看”。他对观看机制的控制是克制而深远的,这种开放性的叙事结构,也成为其作品区别于传统静物摄影的重要标识。

百合

从材料意义上看,冯煊选择灰尘、废旧物件与残缺空间,并非出于猎奇或怀旧心理,而是试图将这些在现代城市语境中被排除的“视觉垃圾”重新激活。他的影像实践构建了一种“尘埃美学”——一种拒绝表面整洁、拥抱历史断裂与时间褶皱的观看方式。这种美学观念在某种程度上也回应了当下艺术界对“非物质性”、“微观视角”以及“个体叙事”的高度关注。

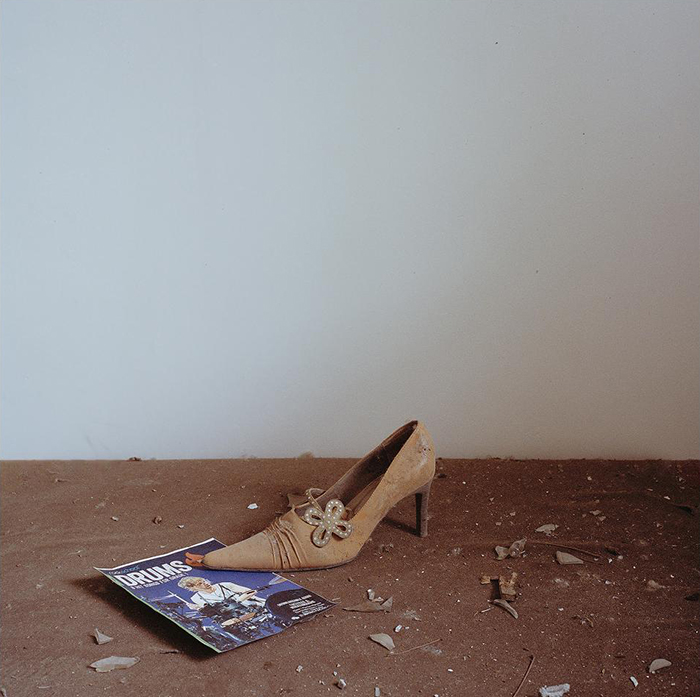

架子鼓海报和高跟鞋

他的作品引发的观看体验,更多是一种“视觉考古”:在尘埃、痕迹与微妙质感之间,观众仿佛成为一名记忆侦探,试图从图像中发掘被历史遗忘的生活场景。冯煊并未在图像中设置明确的身份标签或时间指示,而是构建出一个含混、开放而充满情绪张力的视觉场域。正是在这种模糊性之中,作品获得了跨越个人经验与集体情感的广阔性。

热水瓶

在当代摄影语境中,冯煊的创作代表着一种以低限度视觉语言介入深度情绪叙事的路径。他用克制的画面、微妙的材料与隐喻结构,重新激活了我们对“家”、对“记忆”以及对“观看”的理解。他的“尘埃物语”不是终结,而是开启,是一场由微粒构成的视觉考古,也是对当代人情绪状态的深度洞察。

未来,冯煊的艺术实践或将继续在边缘材料与亲密情感之间开辟出新的叙事疆域。他以摄影为器,不断在“缺席”中寻找存在的印迹,在沉默之中发出属于当代图像的低语。(文/韦宏山)