撰文_ 周敏

在79岁,梁绍基带来了24年在上海玻璃博物馆的首场个展—《梁绍基:溶熔之幻》,“溶”为水态,“熔”为火性,艺术家试图以带有实验性的创作揭示玻璃作为神奇的第四态物质生成过程中迷幻的存在形式和其精神内涵。

巨大的圆形水池包纳了四根立于一楼展厅的水泥柱,水和玻璃叠加的折射使得柱子被放大、错位,倚靠于柱子上的抓斗、生锈的地面、水池上方的镜面、漫射的光影共同交错出神秘、悠远的海底世界;一辆报废的汽车“破窗而入”,卡在二楼的窗户入口,报废汽车、摩托与未退火的玻璃熔液、暗黑中发光的绿色光纤混杂成车祸遗留的现场。

倾天柱 Sky-Toppling Column,玻璃、立柱、水、铁、PVC镜面板,Glass, Columns, Water, Iron, PVC Mirror Panel,2023,艺术家供图

后视 Rearview,废车、玻璃溶液、废玻璃、玻璃光纤,Scrap Car, Molten Glass, Scrap Glass, Glass Fiber,2023,艺术家供图

后视,拍摄:香格纳画廊

二楼“生猛”、冲突的视觉与一楼“冷静”、沉寂的氛围形成强烈反差,也与艺术家梁绍基给人的印象和一直以来以蚕丝为媒介所形成的沉静的作品气质形成反差。从运用三十余年的蚕丝媒介转场到全新的玻璃材料,梁绍基说这是给自己的变局。12组全新的作品占据玻璃博物馆上下两层展厅。

从收到展览邀请,到展览最终呈现,历时近8年之久。对于梁绍基来说,玻璃和蚕丝在其创作和思考的过程中,最终形成了内在表达上的关联,但对观众来说,依然是极大的震撼。艺术家勇敢地放下探索三十余年熟悉的语言,在近八旬时给自己艺术思考上新的尝试,不被已然收到的“鲜花”和赞誉裹挟,他勇敢、坚定地成为他自己。

空 Void,铸造玻璃、灯工玻璃、黑色墨汁、液体,Kiln- formed Glass, Lampworking Glass, Black Ink, Liquid,2023,艺术家供图

神囊 Divine Hollow,蚕丝、古木、灯工玻璃、玻璃母,Silk, Ancient Wood, Lampworking Glass, Frit,2023,艺术家供图

从蚕丝到玻璃—丝光与玻光的相遇

“光是时间、生命、存在、历史、社会、涅槃、溶熔的幻化。在认知‘光之道’的过程中,丝光和玻光邂逅了。”

梁绍基1986-1989年在中国美术学院师从万曼(Maryn Varbanov)研究软雕塑。1988年,梁绍基在创作“易”系列作品时,看到干茧在光的照射下恍若有了新的生命,令他想起《道德经》里的:“惚兮恍兮,其中有象;恍兮惚兮,其中有物”。从瞥见一抹干茧上的丝光开启了梁绍基自此之后三十余年探索蚕的旅程。

1989年开始进行“自然系列”的创作—将蚕的整个生命历程作为媒介,从养蚕了解蚕性,并通过生物学、科学等跨学科的应用与尝试,改变蚕的生物属性和吐丝轨迹。以蚕丝为主体,结合多种综合材料如木头、金属、石头、玻璃等表达他对人与自然、生命、现实环境的思考,蚕丝包裹具有特定象征性的材料,他试图以生命吐丝的自然物去疗愈人与社会现实环境冲突下所遭遇的异化。蚕是梁绍基的媒介,也是他的方法,蚕丝成为其个人标识性的语言。

《沉链:生命中不能承受之轻》 蚕丝、蚕茧、金属,2018-2021

在三十余年的蚕丝实验后,他从自己“得心应手”的材料转场,进入到一种全新的语言体系—玻璃。与养蚕实验一样,梁绍基将玻璃作为一种独立的语言体系进行思考和实验。面对大家的好奇和追问,他一再强调不要将玻璃和蚕丝两种材料截然分开,他注重材料本身的信息传递,“我觉得材料不仅仅是一个肌理的问题,不仅在于它表面的状态,材料本身就在传递信息。它会激发艺术家和社会、自然、科学的对话,进而中间新的形式语言法则就产生了”。

自熔 Self-Melting,铸造琉璃、煤渣、影像、金属抓斗、臼及老厂旧墟,Kiln- formed Glass, Coal Slag, Video, Metal Grapple, Mortar, and Old Factory Ruins,2023,艺术家供图

一楼的《平面隧道》以手机碎屏玻璃和传统的琉璃材质形成一体两面,手机玻璃屏作为现代日常生活的象征,琉璃在中国的记载可以追溯至战国时期,承托精神信仰。一体两面的构成方式将古与今、自然物与科技物相对照,跨越古今的两种材料构成过去与当代人的精神指征。

平面隧道 Planar Tunnel,手机碎屏玻璃、铸造琉璃,Smartphone Screen Glass, Kiln- formed Glass,2023,艺术家供图

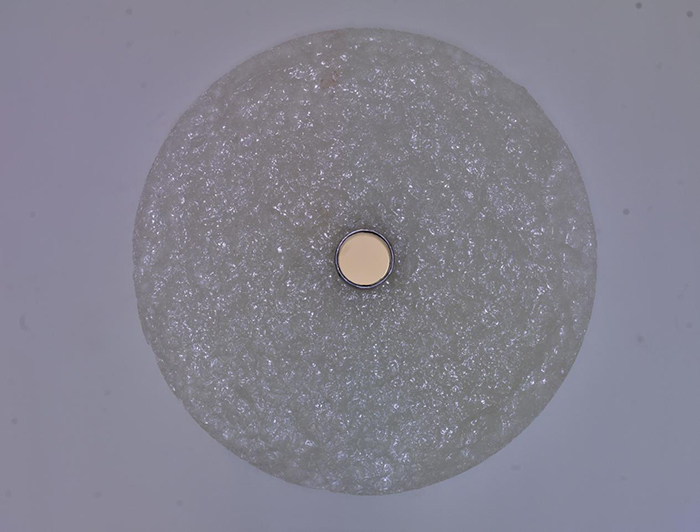

以玻璃为材料的《冰床》与过往以蚕丝为材料创作的代表作《床/自然系列 No. 10》形成延续,玻璃在热熔状态下偶发生成了蚕丝般自然流动的效果,玻璃折射出的反光与其内在的纹理掩映在展厅的墙面上,仿若铁丝床上蚕茧的形状,玻光与丝光在此形成巧遇。过往的生命印记注入了新的生命经验,创作脉络无意间形成延续的同时有了新的感知和呈现的方法。

冰床 Beds,铸造琉璃,Kiln- formed Glass,2023,艺术家供图

《床/自然系列 No. 10》,烧焦铜丝、蚕丝、蚕茧,1993,图源网络

从材料的工艺属性转化艺术语言

从蚕丝到玻璃,并不仅涉及到工艺的转换,材料对于梁绍基来说并不仅是一个表达的介质,而是通过艺术家对材料的介入,亲自参与实验的过程,深入材料本身所具有的材料属性和精神属性。在探索材料的过程中,到最终作品的呈现,两者早已在几十年的思考中连成通路,形成一套他的艺术方法论。

2019年,艺术史家巫鸿先生在其策划的展览“物之魅力:当代中国‘材质艺术’”中,将梁绍基等26位中国当代艺术家作为案例呈现了材料在中国当代艺术中的作用。展览将问题的切入点集中在关注艺术家对材料的使用,将物质实体与艺术表达不可分解地交织在一起,而非将其作为一个打造图像或风格的载体。他引出欣赏和研究艺术品在图像与物件之外的第三个角度—“物性”,一是用以制造艺术品和建筑物的物质材料,二是材料在意识形态和审美层次上的“质量”。它们作为艺术品的特性首先通过具有特殊意义的材料得以显示。

玻璃制作的过程中,退火是极为重要的一个环节(将玻璃经过退火温度的控制使其缓慢冷却下来)。在进行创作的过程中,梁绍基将展览现场作为实验场,作品在地创作完成。也因环境的局限,无法在现场进行玻璃制作过程中必经的“退火”环节,由于报废汽车的铁板和玻璃的熔点不一样,最后产生崩裂。不退火,而产生了炸裂,正是反证了退火的重要性。但如果依照玻璃制作的工艺程序和既定的经验准则,就无法脱离工艺带来的思维定式的局限。环境的限制带来破局的思考,也促成艺术家从反工艺走向艺术语言的思维转变。

后视局部,拍摄:香格纳画廊

在创作过程中,梁绍基通过对炸裂不断地实验,慢慢掌握操作过程中的可行性,进而将意外的发生尽量变得可控。“春蚕到死丝方尽”,无论是对蚕丝哲学式地延展,还是对玻璃材料反逻辑地实验,梁绍基都将媒介、材料作为一种使用方法,而非形式语言和风格的载体。不断探索、实验其过程,在反逻辑的过程中对材料进行解构再重组,进而实现艺术家个人化的表达。

艺术是一种生长的方法—朴素,但本质

“艺术创作是一个生长的方法,在做的过程中不断地给予自己否定,然后又有新的推进。所以我觉得创作是艺术家的呼吸,是一种内发的感知,是放松状态下的吐露。朴素,但是很本质。”

梁绍基在作品《后视》创作现场,艺术家供图

玻璃博物馆场外的枯草丛中安放着《后视》作品的另一个部分,北宋名家范宽的《谿山行旅图》投影于支离破碎、破瓦颓垣的卡车头中,影影绰绰。只有黑夜降临的一刻,古代的山水自然之精魂才会悄然呈现……博物馆外荒草丛中的作品像一个引子,或者直到展览看完后离场也不曾注意到场外的作品。这或者构成艺术家的隐喻,潜藏的危险掩映于迷人的幻象下,在我们无视其存在时,在我们狂妄地试图跳过“退火”时,崩裂必然发生。

后视,拍摄:香格纳画廊

梁绍基将其作为一个引言或者终篇与二楼的场内空间关联在一起。将城市生活的象征物—汽车,与人类的虚妄—未退火的玻璃造成炸裂作为隐喻,在现代文明进程中,人类迷恋无止境的欲望、高速度地向前所造成的灾难的警示。也从蚕丝作品中呈现的宁静、舒缓、向内、治愈的气息走向极富矛盾、张力、爆裂的瞬间,对“人与生命”这一命题的思考从不同的方向进行呈现。

梁绍基将艺术创作视为一个生长的方法,无论是三十多年间对蚕丝这同一材料从不同路径、思维方式上进行的反复追问,还是在玻璃博物馆对作品方案的一再修改、实验。他始终以不竭、充满韧性的生命力,如春蚕吐丝在延展他对艺术、对生命的探索。