但对我们来说更重要的,无疑是画中布局所反映的卢浮宫管理层的思想:至少对他们而言,是拉斐尔的同题材绘画影响了安德里亚,而不是相反!其中透露的重要历史信息在于,至少在这一案例上,大画廊的管理者(等同于今天的策展人)是通过同一题材画作的共时性陈列,即通过不同画家在风格、样式、题材和构图上面的同异关系,来具体地尝试给出一部“可视的艺术史”。

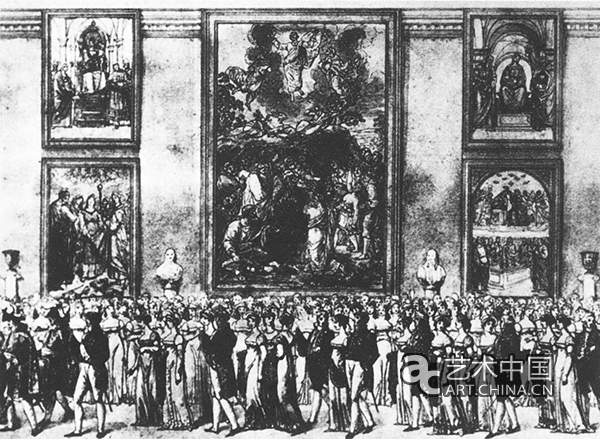

鉴于罗贝尔的画作仅仅给出了前景的一角,我们无从得知,这一“拉斐尔单元”其余部分的具体情况。幸好我们还拥有同时代的其他图像(图7),可以在相当程度上补足此画中尚未呈现的部分。作为一幅类似于今天的新闻照片的版画,图7反映的是1810年拿破仑与奥地利公主玛丽·路易丝大婚时参观大画廊的情景。我们看到,画中皇帝与皇后一行鱼贯而过的墙面上,悬挂着五幅名画:居中的一幅即拉斐尔最负盛名的作品《耶稣变容》;左下部分是《圣塞西莉亚的陶醉》;右下部分是《圣母加冕》 12 ;上方左右两侧则各是一幅佩鲁吉诺的画作。要之,三幅拉斐尔中没有一幅是卢浮宫的原藏,均为1795—1799年间法兰西军队的战利品,由拿破仑(此时尚为波拿巴将军)从欧洲各地掳掠而来;而随着1815年拿破仑战败,这些巨作连同《望景楼的阿波罗》《拉奥孔》《挑刺的男孩》等古典雕塑一起,重新归还给了原先的物主(参见本书第五章)。此图给我们留下的最重要的历史信息,在于它极可能是罗贝尔画作中付诸阙如的大画廊“拉斐尔单元”中主体部分的呈示。其中,卢浮宫的策展人(维旺 — 德农? )同样采取了将拉斐尔的画作与其老师佩鲁吉诺并置的方式,来见出二者之间的影响、继承和发展的关系。例如,在创作右下的《圣母加冕》(1502—1503)时,拉斐尔正处在佩鲁吉诺的绝对影响之下 — 用McClellan的话说, 该画 “展示了与佩鲁吉诺完全无法区分的风格阶段” 13 ;而把晚期作品《耶稣变容》(1517—1520)放在中间,则展示了拉斐尔后来居上而登峰造极的成就。换言之,大画廊中的“拉斐尔单元”,其采取的展览陈列手段,一方面是将同一画家作品集中展示,另一方面,更表现为将不同画家作品作共时陈列,以呈现出画家们之间存在的客观关系,试图揭示出该单元画家在绘画史上承前启后的地位。落实到瑞士人麦歇尔的相关说法,“拉斐尔单元”的陈列恰好证实了麦氏(包括勒布朗)的设计,即根据“年代顺序或大师传承”以及“画派”对绘画进行分类,把“同一位大师的作品放在同一个展室”,旨在形成一部“可视的艺术史” (une histoire de l’art visible)。

(图7 本杰明·奇克斯(Benjamin Zix),《1810年拿破仑大婚大画廊即景》,铜版画,1810)

四

但是,这部艺术史一旦被空间化地建构起来,同时也就具有了自己的生命。正如在罗贝尔的《卢浮宫大画廊》一画中,除了它向我们提供的“可视的艺术史”的历史信息之外,我们还看到,图像本身向我们展示了更多的、属于图像自身的内容(图8)。

(图8 于贝尔·罗贝尔的《卢浮宫大画廊》透视分析图)

首先,我们注意到,画面上所有的透视短缩线都汇聚在画面下部约五分之一处,表示画面有一个很低的灭点。这意味着,它所对应的画面外画家的视点亦很低 — 大约与画面中低头作画和正作指导的两位画家的视点相当;换句话说,画面中的画家与画面外的画家共享相同的视点 — 其中的意义我们将在后面揭示。

其次,画面中有一个十分奇怪的地方:两位画家在对着什么作画?如果在画家所在的位置画上两道红线,即可发现,两位画家正好置身于落地窗两侧的两个立柱之间 — 根据那个时代大画廊分类的逻辑,正好位于两个绘画史的单元或段落之间;这个位置也恰好与窗户所代表的意象相合,意味着一片空白。那么,两位画家在面对着空白作画?