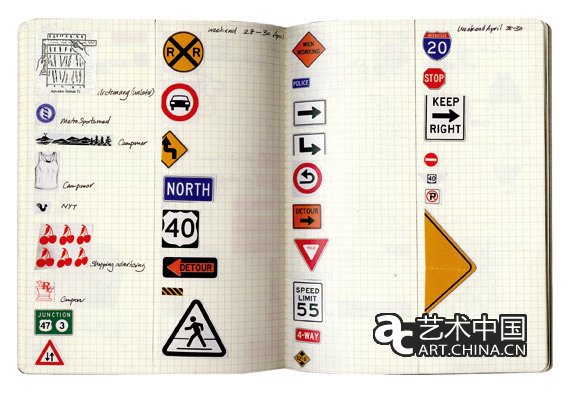

2006地书拼贴本 地书 在过去的20多年里, 我有很多时间在机场和班机上度过。机场的指示系统和机上的安全说明书都是以“识图”为主;力求用最低限的文字说清楚一件比较复杂的事情。这些指示系统和说明书,可以说是人类最早的“共识”读本,这点特别吸引我:既然只用这几个标识就可以说一个简单的事情, 那么用众多标识一定可以讲一个长篇的故事出来。从那时起, 我开始通过各种渠道收集、整理世界各地的标识,也开始研究数学、化学、制图等专门领域的符号,与此有关的思维越发活跃起来。 绝大多数语言文字的雏形,都始于同语音生活的小范围人群:一个部落或一个村庄。随着人们活动范围的扩大, 发展成为一个地区使用一种语言,再扩大到几个地区,以至一个国家或几个国家使用一种语言,这是几千年来语言文字生长的过程。当今国际化的趋势让世界迅速在缩小, 形成“地球村”的概念。但这个“大村子”与文字初始期的村庄不同的是:“村民”们操着千百种不同的语音, 写着互不相通的怪异符号, 却生活、工作在一起。语言的不便,成了人类的 大麻烦。以种族为基本单位的现存语言,也包括最强势的英语,都显出滞后和不胜任的局限。现有文字面临着过去任何时代都未曾有过的挑战。 资本运作的全球化模式要求商业意图传达(产品认知)的直接化、通俗化, 这促使了去文字化的、超越地区性的、便于认知性的“图像化语言”的生成。而个人电脑的普及,既为这种“图像化语言”的生成提供了技术支持,同时又刺激了这一趋向。 以电脑为代表的一系列数字化技术的广泛运,使人类认知方式的符号化与工作方式的“触屏化”, 一 方面改变着人的思维方式——促使生理大脑变得懒惰与“低智化”,同时又为图文时代的“新新人类”提供了生理和技术环境。手机短信、微博,网聊等新方式的日常使用,使精美化的现代语言向“元语言”的方向回归。汉语开始有文言文甚至象形文的性质,英语中大量出现Text talk(缩略词) 和Ebonics(美国黑人俚语)等书写形式。 传统学习方式越来越多地被图识说明所取代。人类似乎正在重复文字形成之初的历史,以象形的模式又一次开始。可以说,今天是新一轮的象形文字的时期,而语言、文字发展和演变的唯一理由就是便捷、有效和易掌握。这些诸多现象表示了“新生代”对传统语言不便的抵抗。语言文字的方式向适应新工具的方向繁殖起来。 人类超越文字障碍的理想和努力从来没有停止过,但只有在“地球村”形成的条件下,才出现了真正的大调整的契机。上述诸多现象表明:一种以图形为基本依据, 超越现有文字的新的表述倾向,在这种共同需求的驱动下,日渐明显。我意识到这种倾向与它在未来的可能。 人类生理经验的共性,使基于事实经验而被抽象出的图形具有共识依据。人类的这些共同经验是超文化、超地域、超语言的。咖啡馆的标志,可以有上百种,我们的工作是把这些材料排列起来,对它们做心理和视觉习惯上的分析和比较;比较出哪些特征是共同的、一看即明的,再将这部分提取出来;最终要找到的是共识性的部分。这是对视觉特征分寸感把握的工作,核心是视觉传达的研究。 那么图形符号作为文字,到底能表达到什么程度?我不希望它已经具备的能力,没有被我没有找到而被浪费了,这也是我对《地书》的兴趣所在。这一版《地书》的故事,被译成中文竟有一万四千多字,这在没有去尝试之前是不可想象的。甲骨文被文字学者认定为是一种文字时,才有260个字符,而今天正在被使用的象形符号多的无法统计,并且每时每刻还在不断地产生。可以说,这些图形符号,已经具备了非常强的语言的性质。 《地书》作为一个艺术项目,由于它的“在时性”,它将会是一个没完没了的项目。作品的形态在“艺术”与美术馆之外;不固定又自然繁衍。它有条件成为一个人们可以自由参与的、公开的平台。这样,《地书》作为艺术作品的形态,就与此文分析的时代特征,发生更有机的关系。《地书》的概念本来就来自于当代的传播环境,更适于回馈这种环境。 在我看来,艺术重要的不是它像不像“艺术”,而是看它能否给人们提示一种新的看事情的角度。《地书》的电脑软件部分,最早是在纽约MoMA“自动更新”展上展出的。这个展览讨论的是“.Com”大爆炸后的艺术现象,艺术家在后“Video艺术”时代,如何对高科技材料作出的反应、调整和使用。作品参与的讨论和展览,是属于西方最具试验性的艺术领域。 但我知道我作品灵感的核心来源,源自于我们的文化传统,远古先人的智慧。我对图形符号的敏感,是由于我有象形文字的传统和读图的文化背景。《 地书》与《天书》书截然不同,但也又有共同之处: 不管你讲什么语言,也不管你是否受过教育,它们平等地对待世上的每一个人。《天书》表达了对现存文字的遗憾与警觉,《地书》则表达了对当今文字趋向的看法和普天同文的理想。也许我这个理想有点太大了,但意义在于试着去做。 2011 年9 月11 日,当恐怖袭击发生时徐冰住在纽约,目睹了世贸双塔的“覆灭”。几天后,他收集了一包在“911”事件中的灰尘,并以此为媒材,在2004 年创作了《何处惹尘埃》:他这些尘埃吹到展厅中,在展厅的地面上,由灰白色的粉尘显示出两行中国七世纪的禅语:“Asthere is nothing from the first ,Where Does the Dust ItselfCollect? ”(本来无一物,何处惹尘埃)。 展厅的入口处悬挂着一组照片,作为装置的一部分,照片记载着徐冰将“9•11”的尘土带出美国时发生的一个小插曲:为了克服国外法律的限制(国际间的法律规定不允许将土壤、种子这类物质从一个大陆携带到另一个大陆),徐冰用玩具娃娃翻模,以粉尘代石膏,制作了一个小人雕塑,带进了英国;之后,再把它磨成粉末,吹到展厅中。 2011 年9 月,在“9•11”十周年纪念日期间,《何处惹尘埃》这件装置首次回到美国展出。之前,它曾在美国之外的几大洲展示过。这些10 年前离开的尘埃,夹带着其它地域的、不同气息的尘埃,一起回到纽约曼哈顿的下城。 美国作家安诸•索罗门对此评论到:徐冰在9•11 之后虚空的日子里,从下城收集到的这些灰尘,不仅是具有寓意的;它还包含着那个九月的微风中夹带的寻常与不寻常的内容,融汇着那一天所带来的独有颗粒:大楼在倒塌中转化成的粉末,从大楼中散落而出的、如枯叶般的纸片,以及人类质地的灰烬,所有这些在火和力的作用中,融合成一种统一的、永恒的纯粹,并与每日的尘埃混杂在一起。过去10 年,关于‘自由塔’以及9•11 纪念碑的、冗长而毫无结果的争论中,没有人注意到,其实这座纪念碑早已在那里,这就是那些尘埃本身。 |