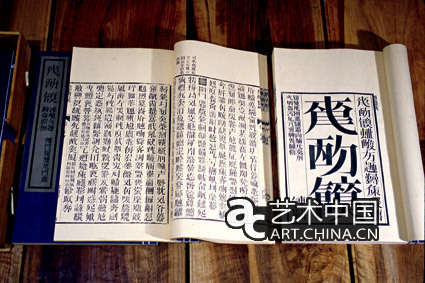

《天书》是一件大型的装置作品,它是由无数本用“伪汉字”印制而成的线装书及长卷,构成的一个“文字的空间”。进入展厅,就被源源不断的,错误的文字所包围。在这样一个文化殿堂般的空间中,在被这些神圣典籍吸引的同时,又被无处不在的,不能读解的文字所拒绝。《天书》向人们提示着一种对文化的警觉。 天书 1986年的某一天,我在想一件别的事情时,却想到要做这样一本谁都读不懂的书,这想法让我激动。我决定造4000 多个假字,并要求这些字最大限度地像汉字而又不是汉字,这就必须在构字内在规律上符合汉字的规律。我依照《康熙 字典》笔画从少到多的序例关系,平行对位地编造我的字。这让读者自己首先相信明明有这个字,就像看到一张熟悉的 脸,却叫不出他的名字。要让这些假字,比起古字典中那些已经死掉的真字更像真字。 我对做这本书有几点非常明确的想法:一,这本书不具备作为书的本质,所有内容是被抽空的,但它非常像书。二,这本书的完成途径,必须是一个“真正的书”的过程。三,这本书的每一个细节,每道工序必须精准、严格、一丝不苟。为了表达一种我对知识的敬畏感,我希望这本书更像一部精典,最好是宋版的风格,这样能帮它装扮出很有文化的感觉,从而更凸显出这其中的荒诞与反讽。 1988年,我的个展在中国美术馆开幕了,《天书》的一期作品得以展示。三条长卷从展厅中央垂挂下来,下面摆放 着不同形式的“典籍”,有线装和蝴蝶装的;有《解字卷》(无意义的字解释无意义的字),还有一个《中英对照本》(英文也是不能读的)。展览引来包括艺术圈之外的很多人。我的艺术似乎让知识人更不舒服;一些老教授、老编辑来看过多次,这对他们像是有种“强迫症”的作用。他们在努力找出哪怕一个真的字,这也许是因为,进入这个空间就与他们一生的工作正相反。 展览之后,我确定了开本,决定重刻一套,比过去的那套字大了3毫米。在小一年的时间里,我一口气又刻了两千多块,并找到了一家专印古籍的厂子,用了两年的时间完成了印刷。最终,《天书》在1991年完成,共120套,每套四册,共604页,每一套装在一个特制的核桃木盒中。 从1987年到1991年,我做了什么?只能说是:有一个人用了4年的时间,做了一件什么都没说的事情。《天书》可以引起众多问题的讨论点,比如地方性与国际性的问题:这个作品的动因是与中国80年代中期“文化热”的环境有关,面对的问题要说是地方性的,但作品又是国际的。关键在于你的敏感与着眼点是否能在超越地方性表层现状的层面上展开。上世纪末期,西方当代哲学讨论的问题,主要集中于语言与误读、思维与表述这类问题上,像德里达等一线哲学家基本上都在说这个事。《天书》涉及的问题与此相吻合,因此他们认为一个携带不同文化背景的艺术家从另类的视角及方法参与了这个讨论。 中国的传统是看谁把“规定动作”玩的更好。《天书》是在传统之中生发、变异出来的;即携带传统基因又有转基因性质的艺术方法的实践。它使用中国哲学,以不沟通达到沟通的方式;它是一个充满悖论的矛盾体,人们都叫这些“文字”为字,但它们上却不具备作为“字”的本质,即传意的功能;人们都称它为“书”,但这本具有确确实实书的外表的“书”却不具备做为书的资格;它成为高度表里不一的东西,容“超写实”与“抽象性”为一体,既郑重其事又荒诞不经。 《英文方块字》是一种带着面具,经过伪装的文字。它们看上去和中文一样,其内核却与中文毫不相干,是彻头彻尾的英语。徐冰把中文、英文这两种截然不同的书写体系硬是给弄在一块儿。 对汉字文化圈之外的民族来讲,中国书法是一种神秘,不易进入的文字。对中国书法的欣赏,长期以来,只停留在一种抽象画的层面上,因为书法实际上跟写字有关,欣赏书法须要跟文字发生关系。但是,徐冰通过这种英文书法,让西方有了一种东方形式的书法文化。因为他们真的是在写自己的书法,这种书法形式与中国书法完全一样,内容与英文完全一样。 徐冰在美国做讲演时,有些人问他:“你这样做,会不会有些中国人不高兴?因为你把中文改成了英文。”徐冰说:“中国人特别的高兴,因为我把英文改成了中文。”这种字是介于两个概念之间的,哪边都属于又都不属于,人们在书写时真不知道是在写中文还是英文。

2007moma展览现场-(2) |