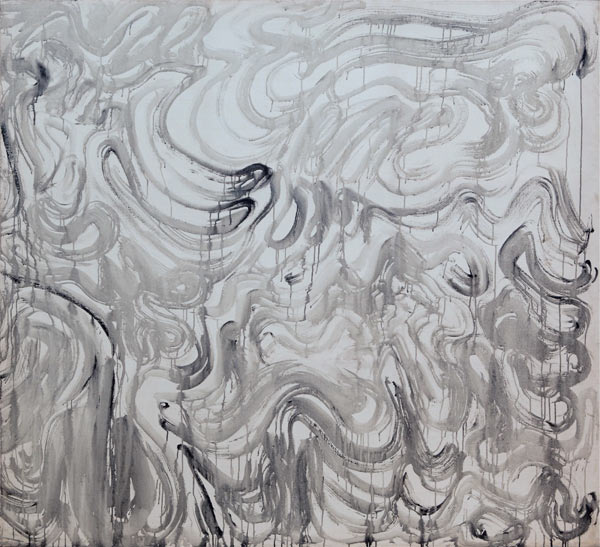

《一家子》,亚麻布油画,220 cm ×250cm ,2009年 《一家子》,亚麻布油画,220 cm ×250cm ,2009年抽象与具象,水墨与彩色,毛笔、宣纸与油画、亚麻布,所有这些在袁运生这里都不存在“对立”,也正是因为有了如此的胸怀与气度,他的作品呈现出如此多样、不拘一格的面貌。冥冥之中,画家笔下扭曲、质朴的动物与小人仿佛就是在彩陶、泥塑抑或是青铜器中似曾谋面,面对如此“汗牛充栋”般的作品我们无从考证其中形式语言的由来,也无法摸清作品背后观念的出处。艺术史中,那些基于形式语言对艺术家所做的分期、分阶段的归纳手法与针对各种流派而提出的“XX主义”在袁运生这里都变成了无效的方法与概念,然而也正是在这种混沌、多元的审美意象中,我们体会到了厚重、博大的民族魂魄,这是对袁运生多年来重塑与再造民族精神的印证。 a+a:您的生活经历与艺术历程都是非常丰富的,您在上世纪60年代跟随董希文先生学习;1979年创作北京国际机场壁画《生命的赞歌——欢乐地泼水节》,在国内引起广泛地反响;1982年应邀访美,期间深入地接触、研究过西方国家的“当代艺术”;回国后致力于美术学院的教学与中国传统艺术的研究工作。能否谈谈您对于中、西方艺术之间的理解? 袁运生:我在美国考察期间,可以说亲历了西方当代艺术在这几十年间的变化过程,也正是在这个时期,他们提出“绘画终结”。我体会最深的是中、西两种文化之间思维方式的差异,西方的现代艺术从浪漫主义发展到印象派、后印象派,演变为表现主义(梵高)、象征主义(高更)、结构主义(塞尚),以至于开启现代主义艺术诸多流派。总的来看,他们的艺术发展轨迹是“线性”的,是在一种 “否定之否定”的逻辑下不断推进的,但是沿着这样的逻辑发展过来,就必然会面对“终结”或者说是 “闭合”的结果。在这样一种不断“推陈出新”、“标新立异”的思维方式下,艺术家自己就会在形式语言与材料语言上穷尽各种可能性,发展到最后,他们只能自己宣布艺术的死亡、艺术的终结。反观中国几千年以来的艺术史,我们是没有这种不断地“革命”式的逻辑的,几千年来所积累的文化、艺术的精华都是我们的养料,这就形成了一种“螺旋发展”的轨迹,而每一次的发展都是在原有基点上的升华,每一次继承与拓展都是一个更宏大“圈”,而不是西方现代主义以来 “直线”形、相对单一的模式。几千来,我们的艺术家都是很自由地将广博的营养吸收进来为自己所用,而不是像西方的现代艺术那样,只盯着他前面的哪一个人,以他的创作作为自己的艺术语境,对他进行批判、修正、超越。但是这近100年以来,我们这个民族是在西方的 “坚船利炮”中被动地进入到现代的“民族国家”的,也正是在这个被动转型的过程中,我们很多人,在各个领域都唯西方“马首是瞻”,做什么事都看西方的标准,这是很可笑,也是很可悲的。 a+a:西方在未进入现代社会之前就在 “启蒙运动”中确立了现代社会的价值观念,其中很重要的一个结果就是“整体进步史观”的确立。这种所谓的“科学历史观”强调人类历史的统一性、可解释性与可预见性,因此原本客观、多样的历史变化过程就被人强行地建构成了“线性发展” 的模式,并被视为唯一的与普适的,进而在时间的先后顺序以及社会形态的属性中赋予善与恶、进步与落后的价值内涵,其实质是将时间的先后概念偷换成了价值上的好与坏的判断。在这种逻辑下,从属于过去社会的一切的政治、经济、文化、科学也就都是落后的。进入上世纪中、后期,西方也有很多学者,特别是社会学家对这种 “广义进化论”或者“庸俗进化论”有一种自觉的批判。 袁运生:我是以自己这十多年来的亲身经历来反思的,所以我才要提出我们的艺术要有我们自己的逻辑,有我们自己的艺术主张与艺术标准,不要再跟着西方人的思路跑了。西方人自己宣称自己进入“后现代”社会就是宣布他们现代理论的破产。中国发展到现在这一步,再不重新找回自己的根,发展自己的文化,西方人还是会瞧不起你的。在我看来,这是一件急不可待的事了。 a+a:自1996年您回国以来,您常年带领课题小组以及您的学生去祖国各地考察;投入了大量的财力、物力来复制传统雕塑,并以此作为素描教育的范本,改革艺术教育,您认为改革艺术教育的意义何在? 在这一改革计划中,您具体是怎么操作的? 袁运生:长久以来,我们一味地强调创造,但是如果我们不认同自己文化的“根”,能否称之为独到的“创造”?这种创造能否走远?只有在中央美术学院的教学当中开启了这个“先河”,我们才能够谈提升“软实力”这个话题,开始走我们自己的路;同时,作为一名中国人肩负起传承与发展民族文化的使命。改革开放这么多年以来,在国内直接与西方对话,欣赏他们艺术精华的机会并不多,我们不可能有条件像欧洲艺术家那样“浸泡”在他们的母体文化中,同时我们也忽视了自己的文化根基,所以我们整个的教育体系是建立在“沙子”上的。如果校正这些问题,就要让年轻一代的人了解传统,摸透它的来龙去脉,摸到文化的精髓,所以就要搞教育体制改革,在系统的学院教育当中给予学生这样的问题意识,找到文化的母体,有了这个基础再谈创造。 在几年来,我们大量复制了民间雕塑中最精华的部分,现在仍在继续。比如说,北齐时期的许多现存佛教雕塑里就有不乏精品,过去总讨论民族性、民族化的问题,一看这些雕塑就会给人很多启示。在这一时期的雕塑中(罗汉像除外),工匠们将中国人的气质附在了神的身上,那种温和、内敛、含蓄的情绪是在其他造像样式中看不到的,这正是我们的民族性、民族精神的体现,它体现了中国人“天人合一”的世界观,而不是西方雕塑中人凌驾于自然之上的那种气质。意大利文艺复兴大师米开朗基罗的《大卫》是西方雕塑艺术的一个代表,他有一战无不胜的、无所畏惧的巨人的气质,整个雕塑的肌肉、骨骼、卷曲的头发都非常美,但这不是我们的审美。我认为在艺术学习中,将《大卫》作为临摹、描绘的对象,只能作为一个能力的训练;但是作为艺术训练,理解、学习中国艺术传统,这不是画《大卫》就可以解决问题的。我们将古代雕像与古代青铜器造型系统中的重要作品复制出来,作为美术学院基础教学的教材。  《大化纵浪》(局部), 水墨 宣纸,200 cm ×230cm ×3,2009年 《大化纵浪》(局部), 水墨 宣纸,200 cm ×230cm ×3,2009年我认为石雕艺术与青铜器艺术是两个互为补充的造型系统:古代雕刻是比较具象的造型语言,而青铜器上的造型语言则是十分概括、凝练的,比如商代的 “饕餮”形象,西周的“云雷纹”,它既是具象又是抽象的,是极有价值的形式创造,它对形式的把握、对造型语言的把握可以说发挥到了极致,多一分则繁,少一分则空,如果我们学生知道、了解了这个东西我觉得是非常有好处的。 a+a:您所复制的青铜器有什么年代上的考虑么,比如说商、周、春秋时期?袁运生:什么时候都可以,夏、商、周都可以。中国后来是因为铜矿找不到了,青铜的文化才会停滞下来,退出了历史的舞台,但并不是说它没有价值。我们的青铜具有独特的造型的魅力,它的任何一个细节的把握都十分精到。我们现在不晓得就有多少种不同造型的鼎,而每一个鼎都有自己独特的气质,好像自己都能讲出故事来,这么高超的技艺和它的把握的能力,我觉得这是艺术上非常重要的经验。恐怕再没有比青铜器更能准确地来诠释“艺术”这个概念的了,因为这是一种彻底的创造,而不是模拟;它背后还有精神的诉求,而不是无病呻吟,艺术创造中的最高水准在这里都有很好的体现。 a+a:董希文先生之所以能画出《开国大典》这样具有民族气韵的油画,并在很早就明确提出 “油画中国风”,我想这和他在1943年去敦煌,系统临摹敦煌历朝的宗教壁画是分不开的,之所以会在艺术创作及艺术观念上反映出这种自觉的民族意识,是因为他吃过这个“开口奶”。在今天,您提出用中国传统的造像、雕刻艺术来改造高等美术教学,这其中是否也带着对于前一辈人经验的思考与延续? 袁运生:我是董希文先生的学生,是在他的工作室毕业的,对董先生及他的艺术思想有着比较深刻的体会,他的这种民族自信心并不只是一种空泛的愿望,而是经过切身的实践后提出的。董希文先生出生在一个有着良好文化底蕴的家庭,他的父亲董萼清是个鉴赏家,为地方也做过不少的好事,所以董先生对民族文化的尊重和学习的态度可以说是很彻底的。董希文先生对“油画中国化”很有信心,他其实就是把油画作为一种工具拿来用,最终画里画外要体现的是中国的人文精神。 a+a:在50年代后期您就自觉地画白描,走与美院教育不一样的路子;1978年您去云南西双版纳写生,运用白描的技法画了大量的写生创作,所以在1979年绘制首都机场壁画的时候,您绘制了大型壁画《生命的赞歌——欢乐地泼水节》,既体现了民族的形象,又具有民族的语言特色,这与您对民族艺术营养的汲取不无关系吧? 袁运生:我之所以能够画出首都机场壁画《生命的赞歌》是和这次的写生考察的经历分不开的,如果我如果没有去西双版纳,恐怕画这个就比较困难了,即使是画可能也是另一番面貌了。 a+a:您为什么对传统的白描艺术情有独钟? 袁运生:白描是最直接的一种艺术语言,最概括、最简洁,而且能够很好地表现我的感受的。我认为就艺术而言,并不是越复杂越好,单纯的形式才更容易提炼出言语的那种力度、强度,而这个“强”并不一定是颜色重或者亮,而是指语言的清晰、明了和高度的概括性,所以我觉得中国造型艺术在白描方面有很高的成就,而油画就应该吸取这些民族艺术当中的精华。中国画里的“笔墨”语言有很高的价值,可以从中吸取很多营养,所以我觉得这是没有什么界限的,包括我们的民间艺术也有很多好东西,是非常提炼的。 a+a:其实当年董希文先生临摹的敦煌壁画也都属于“匠作之事”,是不同于我们所追捧的由大师执笔的传世作品。 袁运生:对,我们目前留下来的古代壁画几乎都是匠人画的,但是我们称他们为匠人,并不见得他们就没有创造力,这都是因为我们把“名分”看得太重了。好像工匠的艺术水准也就低一些;艺术家的造诣就高一点,这个“有色眼镜”是要不得的。  《鱼》,1981年 《鱼》,1981年a+a:您在留居海外的时候就“恶补”中国文化,其中参阅了很多考古学方面的研究成果,这种跨学科的研究对您的艺术创作以及教学有什么影响? 袁运生:20世纪,我们的考古学取得的成就是很高的,其中有几位考古学者确实是世界顶尖的。我在旅美期间就在哈佛大学结识了张光直先生,让我最为印象深刻的就是他曾经很自信地公开表示:“在此前的整个西方理论体系无法解释中国文明。”我想这对傲慢的西方人的打击是很大的,而这句话是个真理,西方的理论体系怎么可以解释我们的文明呢?我们的文化是在之外之独立的文明系统,我们可以而且必须在自己的道路上走下去。可以说,我回国后很多在艺术上、教学上的探索都是在践行这一信条。 另外,我们上世纪的几次重大的考古发现,如1972年,在湖南堆出的“马王土汉墓”,1986年,发掘了“四川广汉三星堆”,出土了大量不同于中原文明的青铜器,这些出土文物价值含量、艺术水准之高使我震惊;而我们艺术界对于这些重大发现的漠然态度更让我震惊,我想没有哪个民族会对自己国家如此重大的考古发现这样的无动于衷。就拿西方的经验来说,法国在 18世纪兴起“新古典”主义运动,出现了诸如达维特、安格尔这样的大画家,在一定程度上就是受到了德国艺术史学者温克尔曼的影响,他最重要的成就《古代艺术史》正是基于当时的考古发现写成的关于古希腊艺术的专著。反观我们,这些年来一直跟着西方人的思路跑,搞西方人搞过的现代主义,我们没有静下心来好好地研究我们自己的文化,也正是基于这个原因,我要坚持在这些考古发现中,在我们的文化遗产中找回我们的根基、找回我们民族文化、民族精神的母体。  《马踏匈奴》,1981年 《马踏匈奴》,1981年 |