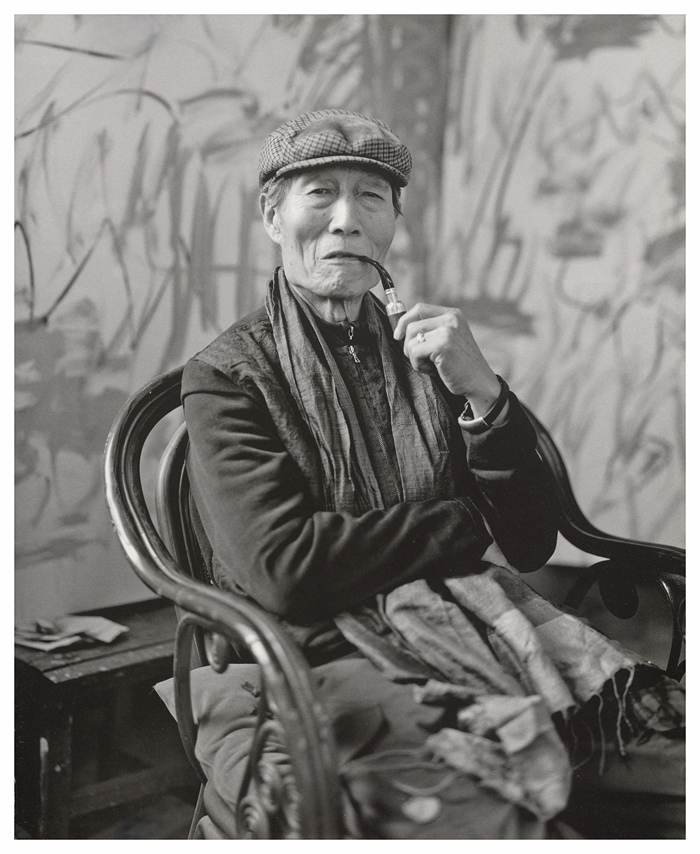

赵大钧先生

有一位老教授,被称为“鲁美的塞尚”。韦尔申、李象群、刘仁杰、宫立龙、王岩、贾涤非、王易罡、秦琦、贾霭力……这些从鲁迅美术学院走出的杰出艺术家无一不曾受过他的启蒙与教诲。他告诉学生们从整体观看事物、发现背后有意味形式,学生们揣着他素描的照片,一边比着一边画。这位老教授是赵大钧,今年已超过80岁的他,在北京举办了第一次个人展览。2019年5月10日至6月20日,“神山——赵大钧作品展”在势象空间举办期间,笔者对赵大钧先生进行了采访,试图找到他不断突破自我的奥秘与缘由……

第一次在北京做展览

Q:您小时候曾在北京生活过,却是第一次在这里做展览,谈一下您的感受吧!

A:其实我不愿意做展览,第一次是在2014年,已经75岁。当时韦尔申院长一直想给我做一个个人展览,但我一直没答应,后来连日程都排定,前前后后都打好招呼了,于是就做了第一个个展(注:他者行走——赵大钧油画艺术展 鲁迅美术学院美术馆 2014.10)。第一次展览之后,女儿和老伴为了给我出画册,在学生林栋的策划下在大连的一个画廊做了一个小型的内部展览,这是第二次展览(写写画画——赵大钧油画作品展 2016.11-2017.01)。除此之外,我没有做过别的展览,也从来没想过要来北京做展览。李大钧(势象空间创始人)了解我,他去了我那里好几次。我在沈阳生活,现在就是画画,别的都不太想,这样的生活状态是多年形成的。要么在画室,要么回家或者和朋友们聊聊天。以前还看看学生们的画,现在也不太看了。

几何形体 纸本水彩 27.5x37cm 1962年

彩色珂罗版单张画与留洋的先生们

Q:您艺术的研究者们都会提到这张创作于1962年的水粉画,它很与众不同,您在当时受到了哪些影响?还是您一直有着独立的想法?

A:主要是自己的想法。1962年我从鲁美油画系毕业。从附中到本科学校基本是苏联的教学体系。我对那些东西有抵触和叛逆。我的老师们是在这个体系下教学,但实际上他们把他们自己留学的东西潜移默化地灌输到教学里。从我自己的感觉,尤其是从情感上来说,当我看到一把椅子或一个人物,总觉得那些有感觉的、真情自然的东西与它们(美院所学的内容)有距离和阻碍的。它们很好,但我总觉得和我没太大关系,我从学生时期就有这种感受。但是这里面更深层的问题和规律,当时我不是了解很透。

但有一点对我影响很大。当时鲁迅美院有从伪满洲国时期遗留下来,当时日本从欧洲进口的10几张大尺幅彩色珂罗版单张画,时间跨度从文艺复兴一直到浪漫主义时期,包括西班牙、意大利、法国等国艺术家的作品。它们给了我非常大的震撼,从附中到本科,每年开春以后我都等着这些画拿出来晾,每次我都长时间地站在那里观看,有时候连午饭都去晚了。鲁美过去资料室里的老研究员都很专业,当时的老先生们也都十分重视画作的保护,每年开春都把资料室里的画作拿出来展一展、晾一晾,怕发霉。这些作品一次只展出一两天的时间,对我来说十分珍贵。

我当时看到委拉斯贵支的《伊索》,一幅全身肖像,画中人物头发凌乱,穿着睡衣站在那,眼睛甚至没怎么画,直接是画布。我当时十分不理解,但是退一步看的时候,就觉得太对了!衣服的厚重感,头发的线条等都特别有感觉。我当时十分震动,但那时候还太年轻,并没有领悟到画作中真正有价值的元素。我还看德拉克洛瓦画的海边的马,哈尔斯的《吉普赛少女》等。这些画作的时代一直到马奈之前,还没有塞尚,但有几张柯罗的作品。当时柯罗画中的桥、树、水面和天空的色彩关系里已经有了印象主义的东西。但我那时候还是钟情于文艺复兴,像米开朗基罗的素描,还有库尔贝、德拉克洛瓦的作品等。到本科的时候,我开始逐渐对柯罗产生了浓厚的兴趣,我在柯罗的画作中感受到了古典主义之后的自然气息,体会到人和自然,以及作者和题材、事件之间的关系在无形中的渗透,我觉得那才叫做画。那是在1960年左右,我已经开始考虑毕业创作了。当时我几个同学,像曲乃述、魏连福等经常一起去看画,我是年龄最小的。看完画之后就在资料室里看杂志、看画册,看法不一样的时候还会争论。有时候书刊上会偶尔发表一些西方的作品,虽然印刷质量很差,但是很重要,比如那时候我们已经能看到毕加索的画作了。

冶炼厂 布面油画 190x150cm 2000年

还有重要的一点,我们学校的老先生很多都是留学回来的,但留苏的仅有一位陈尊三先生,是学版画的。有两位创作雕塑的老先生是留德的,像全显光先生是莱比锡美术学院回来的。最多的是留日的。但他们在日本跟随的油画老师,实际上是在学法国。我现在回忆他们教的是安格尔、达维特,一直到德加。他们早期的极少画作,也受到了马蒂斯之前的艺术的影响,像概括、大色块、装饰性和线在画作中起到的作用等。我曾给中间美术馆回过封信,我在信上写:“这些老先生的画作更多地受到东洋西洋的影响,真正爱好美术的人更倾向于东洋西洋。当然也受到一些苏联的影响,但起码不是整体受到系统影响的。”他们自己创作,包括平时授课过程中所渗透的思想、观念、语言等都比较西化,这对我影响很大。我举个例子。

我在附中的第一张画,就是画爱奥尼亚柱头。当时唐郅老师解释完了,开始讲最基本的透视原理。没讲多久他就不讲了,而是把柱头石膏端起来,让我们从不同角度反复地看到底美在哪儿。他给我们讲浮雕的变化,讲运动感,讲圆柱和方体之间的关系,讲如何衔接变化,如何形成恰到好处的比例……真是有意思极了。角度不同,所造成的效果也不同。老师曾留学日本,他在日本所受的教育在他身上留下了痕迹,那种痕迹是无法抹去的,影响着他的艺术创作和教学方式,也影响了我们。

到本科后,万今声老师对我影响最大。他也曾留学日本。他当时跟我们讲整体,讲眼睛和客观的关系——是你在画画。它是活的,要学会把握它的生命感、动感,把握你看到的最根本、最可贵的状态。画画不是描摹,看黑画黑,看白画白。当时天气很冷,我们每天早上都提前削好几支尖细的2H铅笔,趴在那里画。他一直要求我们从抠细节的状态中解脱出来,注重画作的整体。学生如果实在解脱不了,他就再给我们讲,实在解释不清,他就用抹布和橡皮“哐哐”给我们擦掉,当时我们心疼得不行,接受不了。但有一次给我印象最深,我永生难忘。当时万老师用橡皮和抹布把我的画擦了几下,然后叫我站起来,退后看。我站起来看我的画,发现它马上变了。这是为什么?是对象真正的感觉、总状态,太对了,而且非常生动。这次经历在很长时间里都给我极大的震动。后来我再画,再也回不到当时的状态了。观察方法变了,更加注重整体关系,这种观念在我脑子里扎下了根——我是在画对象,而不是描对象。1960年代,我们学校从江浙一带引进老教授,其中苏州艺专的乌叔养先生对我影响颇深。从他那里我第一次听到了一批老画家,其中有吴大羽,讲到过印象派,那是1963年。

1962年的这张水彩画,是我刚刚开始当教员,备课。我画了几个单色的、褐色的几何形体,来讲透视。那几张其实比这张画的要好,但都找不到了,只画了这一张带颜色的,这张画能留下非常特殊,它当时是被镶在一个镜框里。当时我用报纸垫照片,报纸里夹着这张小画。后来搬家的时候,拿出这个框来装家人的照片,发现了这张画,挺有意思的。当时我们校长批评我说,你画几何形体为什么没有大调子,你怎么画一个面?我当时还跟他犟,我说我有一点面,但最后还得按照要求来画标准的透视关系备课。虽然我当时的能力还不太够,但很想强调方、圆,构成上、更平面化的以及红黄蓝这些初始颜色的关系。

青锥子 纤维板油画 37x44cm 1969-1970年

用柳条画油画,开启了刮刀的使用

Q:“文革”在青堆子劳动期间,您画了一张小风景,为何画了这样一个场景呢?

A:在“九大”召开之前,学校的军宣队、工宣队说需要一个主席像。但当时印刷的主席像尺寸都不行,老师们说必须得画一张,其实是想动手画油画。最后确定了一位可靠的孙老师,他当时很高兴,先坐马车后坐火车赶回学校。因为和家属分离了很长时间,他先回家呆了几天,把绘画材料都准备好了之后回来再画主席像。他一边画,我就和一位袁老师在旁边看着,太羡慕了,我们悄悄偷了一些颜色。袁老师跑到北边八里地外的一个看稻田的小棚子里头,住在那里画外光风景。我没他那么胆大,也没什么材料。后来柜子上有一块纤维板掉下来,我就捡来用皮胶刷了刷。没有笔,就去外面找了几根柳条削了一下,薄薄的,有弹性。其实就5、6个颜色,我拿柳条当刮刀用,我用刮刀就是这么开始的。

当时我从住的小茅草房的小北窗户向外取景,坐在炕上垫个被就偷偷开始画。实际上我能取的景就是一个厕所,茅草房前面的一个粪坑。当时画完我还挺得意的,挂在自己屋子里,大伙儿都来看。有一天一位老师过来,说不好了,你这画赶紧收起来,军宣队和工宣队在查这张画。后来那些老师就把我这张画拿出去了,放在炕席底下,两个屋子传来传去。

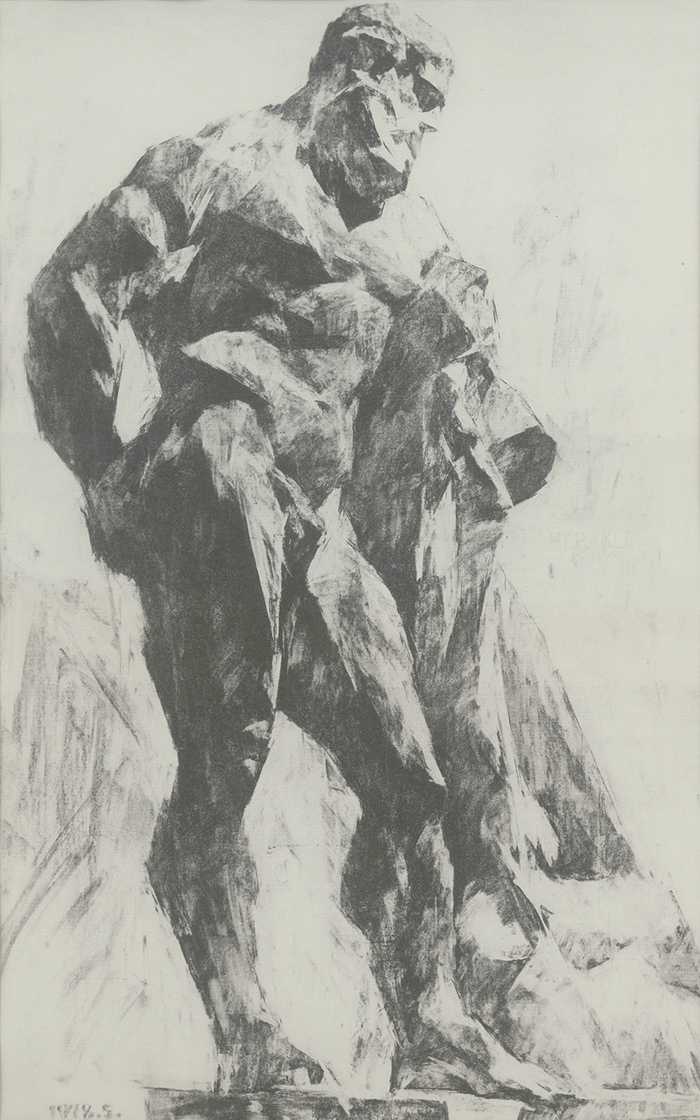

力士 纸本素描 71x45cm 1977年

在基础教学中投入了全部精力与情感

Q:您回到学校后,把主要的精力都投入到了教学上?

A:因为当时主要是命题创作,有任务就搞一下,所以我很大程度上把感情和精力都投入到了基础教学上,比如素描到底该怎么弄?而我慢慢也从中找到了乐趣。《力士》等作品,和基础教学研究是分不开的,但都是短期的。《力士》比较完整而且有形象的,还有更多是局部摘取的、风格更明显的,甚至有些立体主义的东西。我后来给李象群、韦尔申、贾涤非他们上课,现在回想起来是一种开放性的素描。我告诉他们如何观察、分析、研究对象,而不是照猫画虎。我讲的内容包括造型基本关系、形式美,以及声音、运动等有生命力的东西。学生改不过来,我就给他们布置短期作业。让模特站在教室中间,我不摆固定光线,让学生们围着画,到时间就换。同时我还请了雕塑系的老师来做泥塑,甚至改变了教学基础大纲。确实是全部的精力都投入在了教学上,那时候备课,我自己要提前画上很多张,这张《力士》就是为当时备课画的。如果过去的笔记能留存下来,全部是对每个学生的风格特点的记录。

这些资料都没能留下来。那时候住房特别紧张,一开始住的一个临时大仓库,没有人敢住,我就去住了。后边又搬到教室,被人偷过,连皮带都被人偷走了。读书时候的很多作品都留在了学校,另外我对自己的画无所谓,谁拿都行。我曾经画过一张《大卫》,学生们都觉得画得好,他们一人拿一张照片,一边对着一边画。

赵大钧先生在工作室

全景画之后,对主题绘画产生厌倦

Q:1980年代中期之后,鲁迅美术学院开始创作全景画,您一开始没有参加吗?

A:全景画,一开始就让我去,但我不愿去。最开始让我去锦州,我没去。后来说到鲁西南战役,当时我还没答应,院领导就在会议上宣布了。我们这一代知识分子有个特点,一旦去了就全情投入,把所有智慧和能力昼夜投入到里面。因为我们临摹、研究过文艺复兴壁画、宗教画,所以从大的章法构图,到控制情节节奏,我们都能做到。我说不清楚为什么不喜欢,我总觉它更像一个工匠的活,整体上只是一个视觉再现。我希望把它作为艺术来创作,但全景画受到太多牵制了。但我还是尽量去往艺术上靠拢,天空、火光等,努力靠近画意。画《鲁西南战役》的时候,画到一半青年教员王君瑞跟我说:赵老师,可以了,别太较真了,再改颜色的话,再画一年也画不完。

Q:后来您因病八年没画油画,是和劳累有关系吗?

A:对,长期劳累。当时创作全景画是在一个中空的大建筑里,冬天零下4、5度,没有取暖设备,夏天45度,光膀子、穿拖鞋。我从1999年开始画草稿,草稿主要我自己画的,正稿是大家一起画的。因为调和油太贵,我们就用汽油稀释。仓库里有大桶汽油,很危险,我们抽烟都很小心。同时画全景画还有一些其他的干扰,有时候心里也不算太舒服。那时候我60多岁,处于身体的转折期,消耗太大就累倒了,后来我八年时间不再画画。

当时部队陆军总医院的化验结果显示,是油画颜料凝固剂造成过敏。家人就把我的颜料全部从家里拿走了,我不能再画油画,这对我来说很难受。但当时已经有很严重的症状,住了两次住院,从鬼门关前走了一趟。这个病到了后期是从内脏往外发的,死亡率很高。我曾经有四天完全没有排泄,排尿都没有,像中毒一样,最后打激素控制住了。医生一上来就打了40毫升的激素,我老伴说这么大剂量会有副作用吧。医生说,你是要生命还是要副作用?

神山仙乃日 布面油画 150x200cm 2008年

深入“神山”,回归生命本质

Q:这次展出的“神山”系列来源于您实地的户外体验?

A:一直到2000年以后,病情逐渐得以控制,为恢复身体,我逐渐把一些老兴趣捡起来了。背个包每天走十几里路,后来开始带着小帐篷出去参加户外活动。买了小锅、帐篷,没事就去户外。有时候我和老伴晚上住在外面,还被嘲笑说你俩没地方住啦。我那时候就开始一边自己出去走,一边研究户外,从各种途径收集研究世界各地自然山川、地质变化等资料。最后和我们一起听音乐的四个好朋友一起去了西藏。去西藏的很大一部分原因在于,我们的精神总是在苦恼。我背着包在路上走,每天听鸟声,很安静,草坪上没有任何人。鸟从远处飞过来,草微微地颤动。太阳落下时的光线让我的眼睛感觉到享受,树尖的颜色慢慢改变,光线一点点消失,投影一点点拉长,这时候眼睛就开始迷恋这样的美好。最终在精神上,我还是最向往那些没人去过的,真正的大自然深处的东西。去长白山都不过瘾,真正的自然在藏东南。在雅鲁藏布江大拐弯一直到唐古拉山东部的大片区域内,6000米以上山峰有300多个,大部分没名字,也没有任何人攀登和考察过,极为峻美。我看过一些外国人在飞机上拍的照片,太壮美了!我觉得珠峰都比不上它,藏东南的山落差更大,极为辽阔,有十几个阿尔卑斯山那么大,这是我最向往的地方。

K2 布面油画 150x200cm 2009年

当时我们几个人一拍即合,做好了准备工作,各种背包、药、车等问题都提前解决好了。路线研究了无数次,画了极为明确清晰的图纸。只要迈出这一步,车开起来,背上包我们就能走。从四姑娘山,到梅里雪山、贡嘎山,最后就要去藏东南。但当时经历了一次雪崩,封山了,季节也不对,就没让我们进去。到现在我还向往着那里。

记得在洛绒牛场半夜我睡不着觉,走出帐篷,突然被眼前的景象震惊了。神山央迈勇如白色的金字塔立在眼前,我把睡袋从帐篷里拖出来,一直坐在那里看。一个多小时,星星围绕旋转,太震撼了。很快,天阴了要下雨,一切又消失了,太神奇了。我现在再来回忆,对这批画(《神山》)还不满意的是什么?是一种精神的东西,精神寄托的问题解决不了。我当时现场也记一些东西,回来再画,脑子里有一座座的山,但是画不出来那种感觉,跟现场看到的震撼感还是差太远了。

我有一个很重要的音乐圈子,都是几十年的老朋友。“文革”时期我老师有一个黑胶唱机,那时候很困难,晚上我们把窗户关死,坐在一起听马勒,没有咖啡,我们就喝浓茶,听完了也不议论。那个时候马勒的音乐给我触动很大,我们几个人时常互相握着手,情绪到了眼泪都掉下来。这是最早我对音乐有这么大的触动,从此音乐就成了我生命中很重要的一部分。当时经济条件不好,后来开始有了能放带子的录音机,越来越喜欢,也到了比较专业的程度。现在不太听了,耳朵不行了,音箱都放到一边了。一开始听得比较广泛,最后越听越窄,除了爵士以外,主要听古典音乐。贝多芬、瓦格纳对我很重要,他们的音乐章节很宏大。我耳朵状态比较好的时候,有一年多听的都是他们。

神山 布面油画 200x150cm 2009年

八年之后,再次拿起画笔

Q:后来您身体就可以画画了吗?

A:2008年有朋友带我去一个工业园,那里有很多人在那里有画室画画。我这辈子从没有过画室,内心很激动。那时慢慢开始觉得颜色不太影响身体了,可能是随着年龄增长过去了那个阶段,过敏问题虽然还存在,但基本无大碍。多少人劝我用丙烯画画,说对身体危害小,但我改不了,这是我的一个毛病。油画有一定难度,中国人和油画之间有一个坎儿,这个坎儿是终生存在的。我绝对热爱它,这是我的一个坚持。

Q:现场展出了您的一些笔记,其中有关于宋代以来画论的内容,您为何关注传统画论呢?

A:我从年轻的时候就研究中国画论,现在只是不用毛笔了,但对中国传统的研究一直没有停止过。我的老师们东方涵养非常深,从诗词歌赋、文化修养到人格,这是很不一样的。包括在草图上等,从来没有停止过对传统的关注。画油画很难,实际上油画不应该只是西欧的,它是全人类的。我那么爱听交响乐,但它在中国画里面体现不了。中国画只能靠留白,让人能感觉到。但直截了当、明白无误的,能直接和人产生共鸣的那种交响,还是要靠色彩的作用。

作品58 布面油画 150x243cm 2013年

Q:几年前您的作品里出现了线,这对您来说意味着什么?

A:这张线描是我探索过程中的一次转折,它是一个系列中的一张。当时想画山,已经反复多次痛苦地探索过,从中也能慢慢体会到我当时的苦恼。美是一种进化,是一种精神,油画最终也是一种精神。线更有力量、更直接、更直白,也更符合我的情感发展。当然也存在矛盾——色和线之间的矛盾。颜色是最自由的,在情感上起到很大作用,很难与线和谐,开始我也做不好,只能慢慢地实践,不断地突破自己。我很排斥画主题画,也和全景画有关,从那以后我再也不画主题画了。

在那以后我又画了一些大幅的三联画,还有一些色彩很淡的画作。《忆长缨》那张画与油画《长缨在手》有关,后者曾经在中国美术馆展过,也在报纸上登过彩印版本,这是一个呼应,但后来被烧掉了,这次也一直没找到相关资料。

忆长缨 布面油画 168x264cm 2014年

Q:《忆长缨》和《长缨在手》是怎样的关系?

A:这发生的很突然,我的学生们都很怀念《长缨在手》这幅画,总说从那张画上继续发展的会更好。有一天我突然就把画布拿出来了,突然觉得心境不一样了,不再是命题,不再有审查,我要再心情舒畅地画一张。开始还想画有点人的形象,后来就都涂没了,画完就舒服了,仅此而已,没有别的感觉。画一拿走,一切就都过去了。

有人问我什么是当代,什么是现代?我说这就是当代。不断打破自己,不断地把画画这件事回归到画本身上去。我已经生在当代,我是当代人,不能是别的。把真实的感觉和精神画出来,画出你自己来,这就是当代。所以我这两天又呆不住了,我有好几个想法(想回去赶紧实施),绝不像现在这样。但不是为了变而变,它是很自然地的。今天早上我还在用批判的眼光看我的那几张画,太琐碎,低头扣扣饬饬……人站起来,有话直说,多好!想追求自由就是自由,但技术语言上会有限制,唯一的办法就是找到自己突破它,就是自己,无所谓。国外的、当代的东西好的我也欣赏,但我的动力不在这里,我的动力就是自己。

赵大钧先生

采访后记:

一个多小时的采访中,赵大钧先生思路清晰,侃侃而谈,已经82岁的他虽然身材瘦小,但精神矍铄,气场十足,言谈举止中依然充满着对艺术追求的冲动与激情。他说:“有记者问我,您现在年龄大了,还能画这么大的画吗?我说只要感觉对了,我爬着那一笔也能放上去,那就是对的。”虽已过耄耋之年,但他依然勤奋不止,不断解脱束缚、不断向内心的纯粹与自由走去,或许这就是他艺术的奥秘。

(文/许柏成 图片提供:势象空间)

作品1807 布面油画 160x150cm 2018年

作品2814 布面油画 160x150cm 2018年

作品201904 布面油画 171x158cm 2019年

作品201908 布面油画 170x158cm 2019