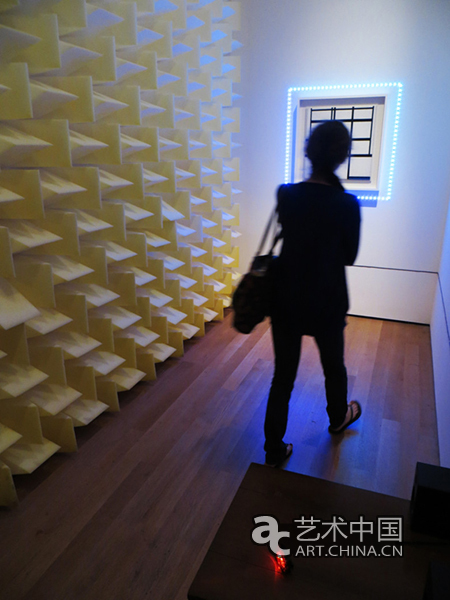

谈到声音艺术的发展趋势——正如人们在展览中所能感觉到的,通过几十年的艺术实践,与当下录音技术和网络媒体带来的革新,关于声音的创作和基于声音的主题,早已不能从当代艺术语境中分割出来。现在的艺术界中,大多数的年轻艺术家都会使用两种以上的媒介进行创作。已经没有人会把使用传统媒介的艺术家冠以“画家”或者“雕塑家”之类的称号,艺术家史蒂芬•维泰罗(Stephen Vitiello)在座谈会上就这一问题谈道:“该是时候停止‘声音艺术’这种特别的界定了。我们只是‘艺术家’而已。” 声音作为艺术媒介从达达主义和未来主义开始,直到二战后美国的激浪派、观念艺术,才被艺术家们更多地运用。其内在的动因与声音本身的特性有关,声音没有物质的形态,其“生而抽象”的特质,尤其符合观念艺术家“去美学化”的追求:即在创作时避免过多地将审美性掺入作品,而影响艺术家观念表达的纯粹性。约翰•凯奇(John Cage)对东方哲学以及《易经》的研究与喜好,特别是中国哲学中禅意和“虚无”的理念,在20世纪50年代后极大地推动了声音作为新媒介在艺术中的运用。 此后关于声音艺术的实践从未间断,最近两年得到尤其多的关注。自从去年年底在纽约亨特学院时代广场画廊(Hunter College Time Square Gallery)的群展《标记法:凯奇对今日的影响》(Notations: The Cage Effect Today)登上艺术论坛杂志(Artforum)的2012年最佳展览,今年九月观念艺术家查尔斯•盖恩斯(Charles Gaines)在保拉•库柏画廊(Paula Cooper Gallery)的个展,到十月威廉•肯特里奇(William Kentridge)在玛丽安•古德曼(Marian Goodman Gallery)画廊的个展,再到十一月威廉•阿纳斯塔西(William Anastasi)在伯莎和卡尔•洛伊博斯多夫画廊(The Bertha and Karl Leubsdorf Art Gallery)的个展;尤其是刚刚结束的在纽约现代艺术博物馆(The Museum of Modern Art,以下简称MoMA)举行的首个声音艺术专题展《发声:当代乐谱》(Soundings: a Contemporary Score)都在影响着声音艺术的发展脉络。 被“白立方”所隔断的艺术 在最近众多的声音艺术展览中,不得不提的是詹内特•卡迪夫(Janet Cardiff)在大都会美术馆修道院分馆展出的声音装置《四十份圣歌》(The Forty Part Motet)。走进展厅,观众们被40部扬声器环绕。大约三分钟的低声“交谈与准备”之后,整个装置开始播放长十一分钟的无伴奏合唱。男低音、男中音、女低音、男高音,与童声高音——每一台扬声器中都是一位演唱者的独唱。曲目是由都铎王朝作曲家汤玛斯•塔利斯(Thomas Tallis,1505-1585)创作的《希望唯在我心》(Spem in alium)。40条音轨在空间中无形地交织、混合,人们不由自主地在声场中游走,明知道没有所谓“正确”的落脚点,又好像可以找到更恰当的位置。在传统的音乐表演中,即使是乐队现场演奏,也全部是观众面向舞台或乐池,接收来自同一个方向的音响。我们平时熟悉的音乐播放装置,通常也是将数条音轨混入同一个或几个扬声器之中播放。而《四十份圣歌》利用空间中交织的声场,让听众游移在40条音轨之间,其带来的体验,让人明明知道只是录音,却远超出我们对音乐“真实感”的成见。强烈的舞台真实感与明显的虚无感同时呈现,通过打破表演中约定俗成的空间关系,被詹内特•卡迪夫推向了极致。这件作品曾于2012年在MoMA PS1展出,也是第一件进入大都会修道院分馆的当代艺术作品。这次重新展出,圣歌声脱离了展览空间而终于在修道院中回响,其效果更加撼人心魄。 声音艺术比起其他传统艺术媒介,在展示时有着与生俱来的劣势。比如声音艺术作品往往缺乏物质实体,但却又需要观众在一定时间段内去体验:它具备了对观众“在场”的强求。对于传播或者收藏,声音艺术往往难以通过展览画册等传统媒体进行有效的传达。现有的公共展览空间,对于许多作品与观者个人之间直接互动的要求,是一种天然屏障;一般的解决方式只能是在展厅墙上挂耳机。版权的问题也注定了声音艺术暂且无法自由地利用互联网等新媒介进行有效地传播——影像与行为艺术等基于时间的艺术门类,也在面临与声音媒介相类似的难题:约定俗成的“白色立方”展览形式并不能很好地与这些艺术媒介契合。 对于这些艺术媒介困境,MoMA一直积极地试图寻找解决方案。比如从去年初到今年七月,MoMA多媒体和行为艺术部在美术馆二楼设立了多媒体厅,七个座位区由屏风隔开而成相对独立的空间;每一个分区都有三四个座椅,一个屏幕连接一台iPad用于操控与检索。其中展示的作品包括MoMA馆藏的声音艺术、行为艺术和新媒体艺术作品——这些“基于时间媒介”的作品在传统展示空间里往往被观众忽视,同时作为馆藏艺术品,又难以通过光盘或者网络等媒体进入一般观众的视野。作为纽约众多美术馆中,首个建立的专门针对多媒体艺术的公共展示平台,多媒体厅为观众提供了相对私人和舒适的环境。在探索基于时间媒介艺术的展示方式上,它无疑是一个成功的案例。 声音艺术能否是“关于声音”的艺术,而不一定“可听的”? 《发声:当代乐谱》是MoMA举办的首个声音艺术专题展。回顾2010年6月,小野洋子在MoMA的声音艺术作品《为女高音创作的声音艺术(尖叫 1.对着风 2.对着墙 3.对着天)》 (Voice Piece for Soprano (Scream 1. Against the wind 2. Against the wall 3. Against the sky)):一部麦克风被置于展厅中央,任何人都可以通过架设好的音响系统歌唱,或者尖叫一通。而随机的表演者中不乏小孩子,搞得美术馆里的工作人员和保安们头疼不已。而《发声:当代乐谱》的体验方式与小野洋子极富侵略性的作品不同,作为声音艺术展,其中少有强调占领时间与空间的作品。它既不是音乐会与音乐表演,也不像很多观众所预期的“当代声音艺术品”展览:画廊中没有到处挂着耳机,也不是遍地都是扬声器。对于观众的预期,策展人芭芭拉•伦敦说:“ 我不想让展览变成高科技展示间。” 作为MoMA首个声音艺术专题展,参展的十六位艺术家中半数是三十多岁的年轻艺术家。当观众步入展厅,直接面对的是多件以装置、影像等为媒介的艺术作品,其中几件甚至是完全的视觉艺术。这引发了声音艺术是否一定要落脚于声音本体的讨论:声音艺术能否只是“关于声音”的艺术或者以声音为主题的艺术,而不一定是“可听的”?一些直接关于声音的,纯粹物质化的材料,能否作为声音艺术观念的载体?比如乐谱、录音设备、消音用海绵等。展览中一些艺术家也用不同于通常声音的传播方式(一般情况下,我们听到的声音都是通过空气传递的振动),把观众对声音的感知进行重新定义。 澳大利亚艺术家马可•富辛纳托(Marco Fusinato)从2007年开始创作的系列作品《大量黑色爆裂》,将希腊前卫作曲家伊安尼斯•基尼卡斯(Iannis Xenakis)乐谱上的所有音符,全部与乐谱中间一点连接起来。他通过简单的“连线”,对乐谱的视觉传达进行了荒诞的重构,作品稠密的视觉结果,仿佛暗示着应该把乐谱上的所有音符同时演奏。同另一位展览中的艺术家特里斯坦•佩里奇相似,其作品也巧妙地转换了声音艺术与视觉艺术在维度上的主要区别:将声音艺术必需的时间性从作品中剔除。从而通过对时间这一声音基本要素的颠覆,达到了既在观念目的上紧扣其与声音媒介相关的主题,又完成了作品的声音观念在视觉化,物质化上的转换。  特里斯坦•佩里奇(Tristan Perich)的作品由1500个简单的扬声器组成,每个扬声器都在发出不同音高的静噪音。观众可以通过改变自己身体和作品之间的空间关系,自由地定义作品的听觉效果。作品利用空间中的纵深,将传统声音艺术先决的,在线性时间中行进的方式,展开变为音调在空间中的实质存在。而其二维平面的布置方式,让人联想起中国画卷轴在观看方式上带来的时间感差异。  艺术家哈隆•米尔扎(HaroonMirza)在展厅里构建了一个狭长的房间,一整面墙壁覆满消音海绵,屋子的尽头是被LED灯圈住的蒙德里安1937年创作的油画《黄,蓝,白构成一号》。艺术家招牌的消音海绵与纯色LED的形式同蒙德里安的画作相互呼应;尽管整件装置叫做《一幅画的框》,作品给人的感觉竟然像蒙德里安的油画与整个装置环境之间的互相解释。房间里一张低矮的方桌上,是一个八位音乐播放装置和一对简单的扬声器。扬声器里断续播放的点阵式声音,略带舞曲的节奏,仿佛正在通过声音结构重现蒙德里安的经典作品《百老汇布吉伍吉》(Broodway Boogie-Woogie)。整件装置中使用的现成品和当代的材质,在与现代主义经典隔空对话的同时似乎也在表达一种嘲弄的态度。 一些艺术家的作品则是试图去触及和拓展听觉的极限。艺术家詹娜•温德兰(Jana Winderen)多年来在世界各地录制与收集音色,她通过声音装置,带给听众诸如鱼和蝙蝠的声音,也是人类在正常感知能力下不可能听得到的频率。而艺术家卡斯汀•尼克莱(Carsten Nicolai)的装置则利用水表面微弱振动的波纹,将人耳听不见的低频音视觉化。 韩裔美国艺术家克里斯汀•金(Christine Sun Kim)先天失聪,她通过结合手语,英语方言,乐谱等符号的绘画,展示了她理解中的独特世界。她将姿态绘画通过手语词汇合理地结合成新的艺术语言;正如她使用的音乐符号的方法,在她的作品《一整天》中,数字126,144,000代表了她从出生的一刻起,直到该作品创作之日经历的“休止符”。这种逻辑上的合理性与事实情况之间的落差,让人不得不对艺术家的特殊体验产生关切。 纽约地铁里最常见的木质公共座椅被艺术家谢尔盖•切平宁(Sergei Tcherepnin)带到了MoMA展厅,并被制作成了一件乐器。座椅通过产生振动来进行一场秘密的演奏。作品通过直接与观众身体接触的私密物质关系,与其观念上作为公共座椅存在于公共空间的形式,产生了一种让人错愕的并置。 理查德•杰拉特(Richard Garet)的声音装置《我之前》,从远处听来好像扬声器发出的静噪音。而事实上装置是一个不停转动的唱片机,由转盘上一个玻璃弹珠滚动摩擦,持续地发出声音。旁边的枪型麦克风与音响正在现场录制和播放。杰拉特的作品机智地通过噪音与乐音,具体物质与无形声音的巧合,与观众探讨成见与无意识等主题。 史蒂芬•维泰罗(Stephen Vitiello)在MoMA雕塑园里重新布置了他的声音装置《每分的钟》(A Bell for Every Minute)。同样的一件装置曾于2010年至2011年在纽约高线公园展出。维泰罗从纽约各个地点收集录制钟声,从纽约标志性的证券交易所钟,联合国的和平钟,一直到更加日常的钟声比如自行车铃铛,与社区教堂钟声等等。五个扬声器里每分钟会播放一个钟声,每个小时整点,所有钟声将会一齐响起。作品仿佛把观众带到了纽约的各个角落,私人的和公共的场所,都在MoMA雕塑园里融为环境的一部分。 艺术家卡米尔•诺曼特(Camille Norment)的作品,一个看上去是1950年代的麦克风,从中发出的光将整个房间笼罩在形似人体骨架的光线氛围里,而时断时续的灯光又给作品加入了类似呼吸的质感。 “声音艺术”发展的缓慢,在很大程度上在于理解的困境。声音作为一种素材,难以剥离于其他媒介,比如观念、表演、物质(装置、图像、其他视觉等等),单纯只用声音表现的声音艺术无异于纯粹的“观念”,观众无法全程在场的情况下,截取的片段或许仅仅是一个单词,这比影像艺术或者装置艺术更难以获取作品的全貌。而《发声:当代乐谱》却给出了另一个答案,或许声音艺术可以不仅仅是关于听的,而更应该是对语言作为一种展示/传达方式的探索?时至今日,声音素材展示方式的障碍依然无法简单消弭,但是或许更被局限的是在声音艺术中,我们强将“声音”作为元素存在的必要性视为理所当然,或许通过对声音及声音艺术的可能性的重新思索,新局面便会由此展开。 (图、文:魏晓光) |