《澳门2049》舞台音响调试现场工作照

引言

中华文明自古以来便被称为“礼乐之邦”,礼乐文化奠定了中国音乐美学的基础,更塑造了人与天地和谐共鸣的艺术观念。《礼记·乐记》有云:“乐者,天地之和也;礼者,天地之序也。和故百物皆化,序故群物皆别。”这句话揭示了音乐的本质——不仅是旋律与节奏的组合,更是宇宙秩序、人类情感与社会伦理的体现。

在中国古代思想体系中,大自然本身便是一座宏伟的“音乐殿堂”,雷霆风雨、四时更替皆由天地阴阳二气交融运转,形成宇宙的自然节律,即所谓“天之乐”。古人通过十二律吕、五声音阶等体系提炼自然声音的秩序,使其转化为人可感知的听觉艺术。更重要的是,这种音乐观不仅关注旋律的构造,更强调声音的节奏、共振与流动性,以及其在空间中的分布、层次关系和人与环境的互动。这种将自然之声转化为艺术秩序的思维方式,深刻地影响着中国传统音乐创作的建构逻辑,更延续至当代舞台音响行业,为现代舞台空间声音布局与音响设计提供了深厚的美学支撑。

《澳门2049》舞台音响调试现场工作照

2024年12月15日,中国舞台音响史上具有里程碑意义的作品——张艺谋导演的《澳门2049》在美狮美高梅剧院震撼首演。该剧作为中国首部全面采用世界级L-ISA沉浸式扩声系统的大型原创剧场作品,融合了原生态非遗歌舞、隐藏式舞台、高科技道具和国际化的视觉艺术语言,不仅突破了舞台空间的传统感知方式,也开创了国内沉浸式声场设计的新范式。由音响总监金少刚领衔、工程总监周鑫伟与调音师李想等多人组成的专业团队,在华汇音响公司的技术支持及剧院出色建筑声学条件的基础上,将“天地之和”的传统美学理念与先进的多声道系统深度融合,构建出精密的声学空间布局,实现了声音层次、音色、连贯性与流动性的精准调控。通过这一系统性音响设计,《澳门2049》为观众打造了一个全景式、可感知的声音宇宙,标志着中国舞台声音设计走向深度美学化与技术融合的新阶段。

《澳门2049》

天地之序

宇宙自然节律的当代重构

《澳门2049》音响总监金少刚在现场指挥调试设备

作为一位深耕音响领域四十余年的行业领军人物,金少刚不仅是技术精湛的音响设计师,更是一位对中国舞台声音美学有着深刻理解和创新实践的音响艺术家。在《澳门2049》这一开创中国舞台沉浸式音响设计新纪元的作品中,他全面负责音响系统的整体设计与技术规划。金少刚秉持“技以载艺”的古训,认为音响设计不仅是对声音的精准控制,更是对空间、情感与氛围的塑造。一个成功的音响系统,决不是设备的简单堆叠,而是一整套精心构建的听觉世界。

《澳门2049》音响团队在工作,音响工程总监周鑫伟(前排右一)、音响师皮高利(前排右二)、音响总监金少刚(前排右三)、音响师李想(前排右四)、L-ISA混音师于涛(前排右五)

《澳门2049》的筹备过程中,声音设计经历了多轮调整。最初团队计划使用剧场原有的双声道(立体声)扩声系统,2023年12月金少刚根据剧场和节目需求,向导演组提出改用环绕声的混音方式并被采纳。2024年8月整台演出在北京怀柔影视基地进行了1:1彩排,团队对音场效果进行了多次调整,同期出品人何超琼女士以其卓越的艺术眼光和对中华文化国际传播的战略考量,决定升级至L-ISA沉浸式音响系统。这一决策彰显了主创团队对声音品质的不妥协态度,也为整个演出奠定了世界级的声学基础。

美狮美高梅剧院作为一座高规格定制化剧院,其建筑声学设计本身已具备优质的声场基础。音响团队在充分研究各区域声学特性后,设计了一套三维立体声场系统,这一系统包括:主声场系统由5组Scene线阵列和2组Extension线阵列构成,总计70只Kara全频扬声器覆盖整个舞台前方和主要观众区,确保声音的清晰度与均匀扩散;低频系统采用三层立体部署,包括8只吊挂式SB28超低音扬声器、4只台唇下方落地式SB28和观众席下方8只SB18超低音扬声器,形成如地脉气韵般的低频能量场,使观众不仅能听到,更能切身感受音乐的震撼力量;环绕系统通过Syva线性音柱、12XT和5XT等多种类型扬声器的精准配置,实现了自然界声音多向传播的效果,构建出完整的声音生态系统;而演员监听系统则由X15 HiQ专业监听音箱与Shure PSM1000无线耳返组成的双重保障系统支持,部分演员还配备了专门定制的QDC 6单元入耳式监听耳机,确保主要表演者与音乐的精准配合。

整套系统由L-ISA Processor II音频处理器与Digico SD7数字调音台协同控制,实现了声音在空间中如天地之气般的自然流动,让观众无论坐在何处都能感受到均衡、清晰、层次分明的沉浸式音效。演出的声音设计以张艺谋导演的创作理念为基础,在平衡剧场声学特性与空间结构的同时,精心考量了声音元素间的层次关系、时间延续性、动态变化与节奏转换,以及声音与视觉元素、演员动作的精准配合。这种设计理念超越了简单的技术堆砌,而是对中国传统“礼者,天地之序也”美学思想的现代诠释——声音按照特定秩序在空间中分布与循环,形成一个有机统一的声音宇宙,使观众如同置身于一个按照天地之理精心营造的声音空间中。

天地之和

非遗声音的情感表达与艺术共鸣

中国传统音乐美学高度重视“乐者,天地之和也”中“和”的理念,并将其视为音乐与宇宙秩序相通的重要体现。这种“和”不是简单的统一或一致,而是“一唱一和”的动态平衡,它是不同声音在保持各自独特性的同时,彼此呼应、相互成就的状态。“和故百物皆化”指出真正的“和”,不是消弭差异,而是促使各种元素在交流互动中相互转化、共同提升,最终达到天人合一的境界。

《礼记·乐记》进一步阐述“凡音之起,由人心生也。人心之动,物使之然也”。当人心感受外物,内在情感被激发,便外现于声;各种声互相应和产生变化,遵循一定规律与组织,形成“音”;众音组合构成曲调,配以乐器与舞蹈,最终成为“乐”。这一音之本源,体现了中国古人对情感、声音与秩序之间内在关联的深刻洞察。而不同情感产生不同特质的声音,例如喜悦之情音色明亮开朗,节奏轻快流畅;愤怒之情声音刚烈强劲,节奏急促;忧愁之情音调低沉,节奏缓慢……。古人总结出“喜怒忧思悲恐惊”这七种情感与声音的对应关系,构成了中国传统音乐表达的基础。

《澳门2049》

《澳门2049》八个节目中的不同非遗声音设计,正是遵循这一理念,精准捕捉非遗声音中蕴含的情感本质,并通过现代技术对其文化特性和声学特点进行差异化处理,赋予其新的生命力。音响团队坚持声音高还原度的首要原则,在保留原真性的基础上,根据整体艺术需求利用Program[1]进行创造性处理。这种方法既尊重了每种声音的独特性,又使它们在整体演出中形成有机互动与对话,体现了传统“乐”所追求的“调和人民性情的功能,达到了技术与艺术、传统与创新、个体与整体的和谐统一。

《澳门2049》中《神鼓·影子》单元剧照

《神鼓·影子》展现了这种处理的精妙之处——西北花儿与激昂鼓声相融,让观众感受到“天地相荡,鼓之以雷霆,奋之以风雨”的音随境变。

《澳门2049》中《呼麦·飘渺》单元,音响总监金少刚(右四)在排练现场调试音响设备

《呼麦·飘渺》节目中,呼麦表演者之一——演员蒙根感叹道:“舞台上的纱在空中飘动,就像我们蒙古人的哈达在礼敬天地!”这一视觉意象与音响设计相得益彰,共同编织出一幅声画交融的草原画卷。

两把马头琴的旋律经前场扬声器流淌,如高天流云般悠远绵长;蒙古羊皮鼓的浑厚低频经过精细均衡处理,使草原深处的大地回声更具层次感。呼麦采用L-ISA系统的声源定位技术,女声长调的效果声分配至扩展的Extension的扬声器,渲染出游牧民族与自然共生共舞的辽阔意境。托布秀尔乐器的音色经过电声增强处理,使其独特的金属弦振感更加突出,而Program的多轨音效——动物嘶吼、鸟鸣、草原微风拂过牲畜的声音——经由环绕声系统层层铺展。这种做法不是单纯的技术堆砌,而是基于蒙古草原的真实声学环境,让观众在听觉上获得身临其境的体验。

《澳门2049》中《苗歌·空灵》单元,音乐总监吴彤(左一)带领演员进行排练

《苗歌·空灵》节目中,42位苗族歌舞演员与108块动力镜面装置的升降交错间,音响团队进行了精密的垂直与水平声音分层处理。演出配置了7组主音箱和19套无线拾音器,根据演员位置与功能进行差异化处理:前排女演员使用高灵敏度耳挂式话筒和独立耳返,后排男演员采用牢固的头戴式话筒,而两侧吹芦笙男演员则采用固定于乐器上或隐藏于帽沿下的话筒,确保拾音精准的同时不影响艺术表现。

金少刚回忆,这一节目的音响设计经历了一次大调整。“离首演还有两天,我到澳门,发现我们的音响师在女演员的‘唱’中加入了过量混响,这个节目核心的部分就是女演员要从远到近地边‘唱’边走进舞台,但过度混响处理让她们一开口就仿佛置身山谷,失去了舞台人物与观众真实的距离互动。”金少刚解释道:“男演员的‘和’混响也太大,会让和声显得过于虚浮,缺少质感和力度。”当天彩排结束后,金少刚带领团队开始修改这个节目的设计,以演出录音为基础进行预混,并调整背景声的比例。第二天下午再次彩排时,音响师们又结合演员的现场演唱进行最终混音,以确保演员声音与舞台画面高度契合。金少刚说:“必须还原歌者的真实声音,包括她们的歌声、舞蹈脚步声,甚至身上银饰碰撞的细微响动。观众听到的,应该是现场演唱,而不是经过过度修饰的录音棚效果。”这种对原声本真性的坚持,正是对《礼记·乐记》中“声音之道,与政通矣”理念的现代诠释——即音乐如同政治一样,必须立足于真实才能达到其社会功能。

《澳门2049》中《岔口·面具》单元剧照

而《岔口·面具》则展示了传统与现代声音元素的过渡。金少刚解释道:“该炫的时候炫,该返璞归真的时候必须返璞归真。”节目前半段是京剧《三岔口》的表演,后半段转换为现代面具舞。为了实现声音的艺术过渡,音响团队在多通道L-ISA系统中,通过环绕声加入电子音效的混响处理,使传统京剧锣鼓点能够与后续的电子音乐自然融合。

《澳门2049》的每个节目都通过独特的音响处理展现出不同的艺术风格,同时保持整体声音美学的一致性。正如传统“和”理念所强调的,在多样性中实现统一,在差异中达成和谐。

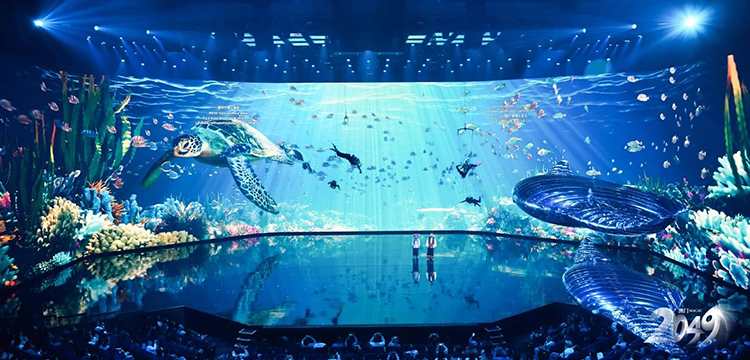

《澳门2049》中《彝声·海洋》单元剧照

《彝声·海洋》中,悬浮空中的仿生飞行器、吊威亚的潜水员与4K LED大屏的视觉冲击相辅相成,每一次游动时水流的微妙声响通过环绕扬声器细腻呈现,营造出真实的深海沉浸感。与此同时,舞台上男女声对唱的彝族歌曲在浩渺的声场中回响,使观众在聆听的同时,感受到人与自然之间深邃而和谐的关系。

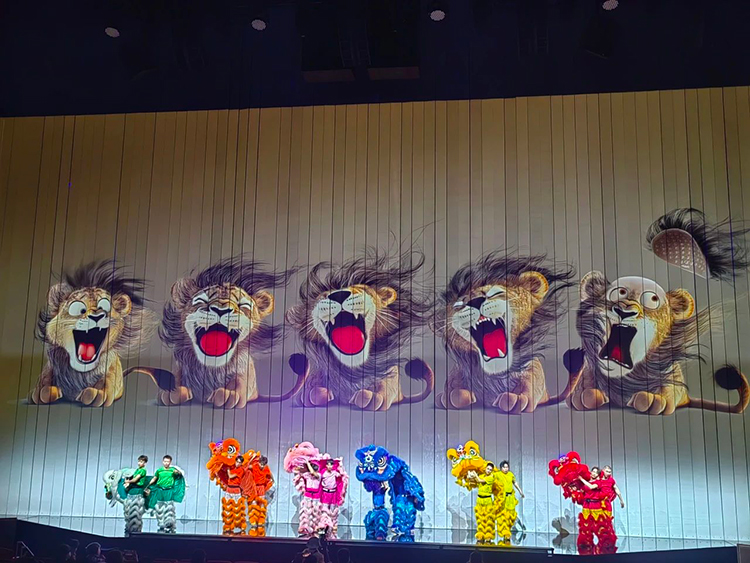

《澳门2049》中《美狮·光芒》单元剧照

在《美狮·光芒》中,音响动态捕捉技术精准捕捉舞狮表演的每一个动作,使音效的节奏变化与狮子的腾跃、翻滚完美同步,每一次跳跃、每一次落地的力量都直接传递到观众心间。技术不再是冰冷的辅助,而成为艺术表达不可或缺的组成部分。

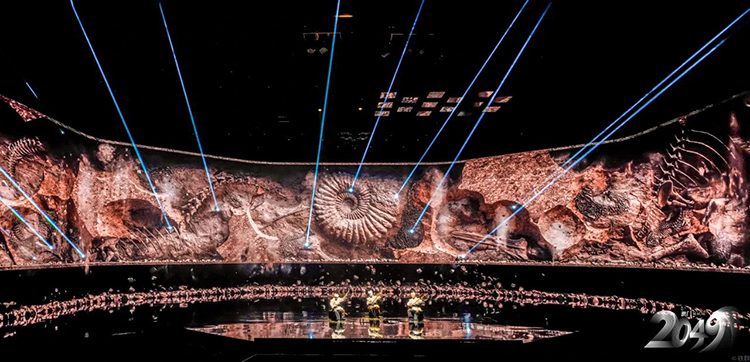

《澳门2049》中《唱书·源起》单元剧照

在最后一个节目《唱书·源起》的创作会上,张艺谋导演明确提出:“陕北说书一定要保持原生态的声音质感,要有陕北泥土的气息,尤其是那股冲劲儿和爆发力,是任何技术都代替不了的。”为实现导演这一艺术追求,音响团队为这个节目量身定制了一套复杂的声音采集系统。

其中为帮助从未接触过现代舞台技术的原生态艺人适应复杂的监听系统,音响团队设计了循序渐进的训练方法,让艺人逐步熟悉自己的声音、周围演员的声音和背景音乐,以适应现代舞台的复杂声音环境。

音响设计遵循声音“自然透明”的原则,刻意减少了常规演出中的压缩和均衡处理,保留了陕北说书艺术特有的动态范围和频谱特性。这正是《乐记》所言“乐者,情之所钟也”的现代实践——音乐是情感的凝聚与表达,只有保留其原生态的鲜活质感,才能真实传递蕴含其中的情感力量,打动观众心灵。

统与未来的交响

《澳门2049》的音响美学意义

《澳门2049》的音响设计不仅是技术创新的体现,更为传统声音艺术的当代传承提供了全新路径。此演出通过现代音响技术对七情声学特质的精准还原,让观众得以穿越时空感受古人情志;这种“声传心动”的美学实践,印证了中国传统“声不只是声,而是情感的物理化身”的哲学观念,使千年文化智慧在当代剧场中焕发新生。

制作团队历时237天、投入2838小时精心打磨,探索出一套非遗声音的数字化保护与创新性呈现体系。从双声道(立体声)到环绕声,再到沉浸声的演进,不仅是技术升级的过程,更揭示了音响美学的发展逻辑——声音并非孤立存在,而是依托于空间、时间、文化语境,形成具有动态秩序的艺术表达。这一实践印证了《澳门2049》主创团队的核心理念:技术是手段,艺术是核心,而文化自信才是艺术的根基。运用前沿音响科技,并非炫技,而是在中国传统美学价值观的指引下,探索声音在现代剧场中更纯粹、更震撼的呈现方式。

面向未来,《澳门2049》的音响设计实践为我们提供了重要的启示:数字时代的声音艺术将更加注重跨界融合与沉浸体验,技术手段的进步不应脱离文化背景,而应当服务于更深层次的听觉共鸣。随着元宇宙、人工智能等技术的发展,声音设计将突破物理空间的限制,在虚实交融的多维场域中重构听觉体验。而在这一过程中,中华传统音乐美学中的“天地之和、天地之序”理念,依然能够提供深刻的思想支撑,引导当代音响艺术在技术创新的同时,不忘文化本源,在声音的物理属性中探寻更深的情感连接。最终实现从“听见”到“感受到”的艺术升华,让古老的音乐美学智慧在数字时代焕发新生。

注释:

[1]此文中Program指的是用于播放多轨音频文件的专业级音频播放系统,在演出、影视制作和广播等场景中扮演着核心角色。它不仅是一个简单的音频播放器,更是整个演出流程的时间控制中枢,负责同步音响、灯光、视频、舞台机械等多个系统的运行。

参考资料:

1、蔡仲德著,《礼记·乐记》《声无哀乐论》注释与研究,武汉崇文书局,2023年版。

2、梁华著,《现代舞台工程设计与调音调光技术》,人民邮电出版社,2016年版。

3、《澳门2049》演出音响数据来自于对金少刚及团队的三次访谈,图片来自于金少刚团队提供和官方网络宣传。

作者简介

赵红帆,中国艺术研究院话剧研究所副研究员,文艺评论家。毕业于中央戏剧学院舞台美术系舞台设计专业本科,中国艺术研究院艺术学系非物质文化遗产保护与实践专业艺术硕士。代表性专著包括《舞台视野下的中国传统文化:民俗、戏剧研究文集》《话剧皇后:一个时代的戏剧记忆》、英文版《戏剧感受中国》、越南文版《中国话剧100年》等。