开幕式现场

3月29日,由中国国家画院主办,中国国家画院美术馆、《中国美术报》社承办的“从大海到大山——李宝林艺术研究与捐赠展”在中国国家画院东楼展区一层启幕。

蔡武宣布展览开幕

靳尚谊宣布开幕仪式启动(来源:中国国家画院)

原文化部部长蔡武宣布“从大海到大山——李宝林艺术研究与捐赠展”暨“大山回响——李宝林师生作品展”开幕。开幕式上,中央美术学院教授靳尚谊首先宣布开幕仪式启动;中国国家画院院长、中国美术家协会副主席刘万鸣,中国国家画院原院长、中国文化艺术发展促进会主席杨晓阳,中国美术家协会分党组成员、秘书长王平,中国国家画院研究员王鲁湘,中国画学会会长田黎明,湖北美术家协会原副主席董继宁,捐赠艺术家、中国国家画院院务委员李宝林先后致辞;随后,中国国家画院原院长卢禹舜代表画院接受李宝林捐赠作品;刘万鸣为李宝林颁发捐赠证书。开幕式由中国国家画院党委副书记、纪委书记王青云主持。

刘万鸣为李宝林颁发捐赠证书(来源:中国国家画院)

卢禹舜代表中国国家画院接受李宝林捐赠作品

刘万鸣致辞

刘万鸣在致辞中向李宝林的捐赠义举致以崇高的敬意,并对李宝林的艺术成就、展览的意义等给予高度评价。他说:“李宝林是当代中国画坛的杰出代表人物,早年毕业于中央美术学院,师从叶浅予、李可染、蒋兆和、李苦禅等先生,六法精研,文脉传薪。李宝林的作品饱含浩然之气,凝结出内心深处的情感与关怀,其苍茫雄浑的风格给人以强大的震撼力量。李宝林的艺术探索,折射出中国画经久不衰的生命活力。”

展览现场

展览现场

展览现场

刘万鸣表示,2024年以来,中国国家画院先后收藏了蒋兆和、刘开渠、丰子恺等艺术前辈的经典作品,形成以经典收藏引领艺术创作的学术体系,让当代艺术家与大师的经典作品朝夕相处,以艺术创作回应时代观照。此次李宝林捐赠51件精品力作,是对中国国家画院经典收藏体系的巨大贡献,是对当代美术创作和研究的重要引领,彰显出李宝林崇高的艺术品格和家国情怀。中国国家画院将持续做好李宝林作品的收藏、展示和研究工作,深入挖掘作品的精神内涵和学术文脉,展示其艺术、人生与思想,让李宝林的艺术人生在新时代激荡出更强劲的创作能量,引领更多的美术家向往经典、学习经典、成为经典。

杨晓阳致辞

展览现场

杨晓阳认为,年届八旬的这批老艺术家,成为当下中国最受欢迎、风格最鲜明、辨识度最高的群体,此现象值得深入研究。李宝林是其中最具代表性的艺术家之一。以在世著名艺术家群体为例,若从其学术体系中剔除古人的影响、西方的元素、师承的痕迹以及流行趋势的渗透,这四者一旦剥离,多数人的学术体系便几近归零,其个人风格往往消解于这四者的杂糅之中。而李宝林却是真正保有独立艺术性的代表。若剔除这四者,李宝林留下的便是“大山回响”——这一展览承载着李可染先生的遗志,成为其艺术精神的当代延续。

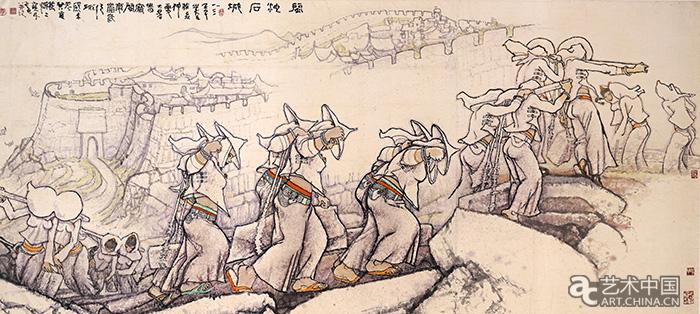

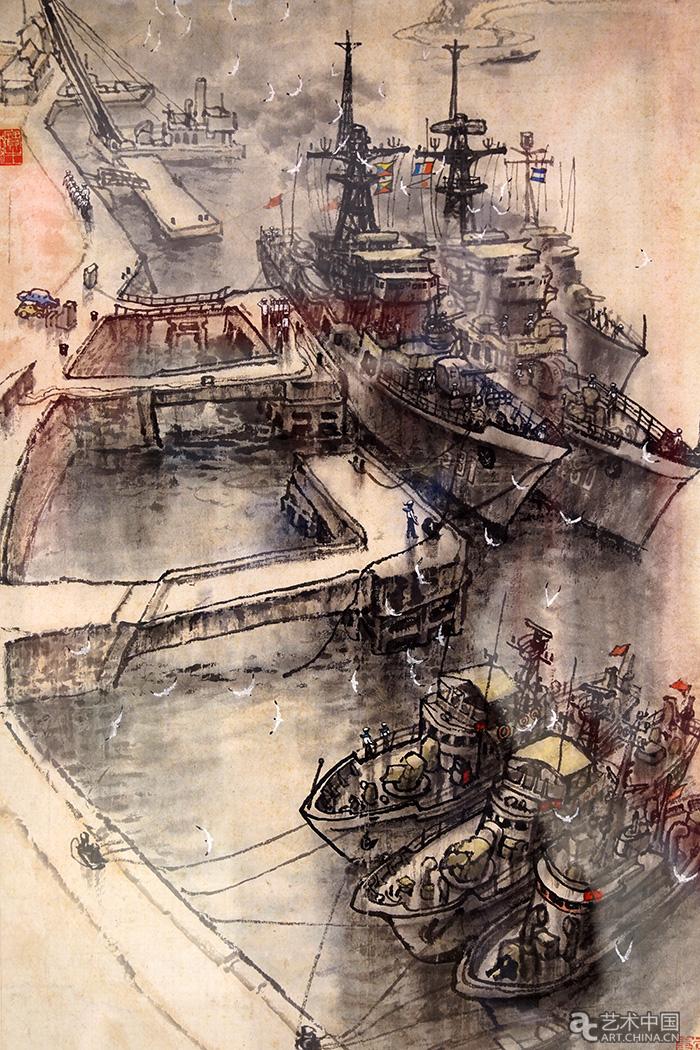

《闽海石城》130cm x267cm 1983年 纸本设色

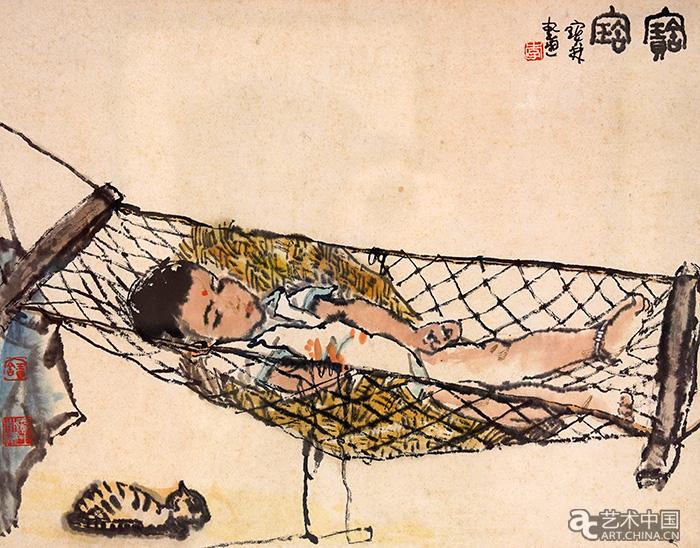

《鸥仔》61cm x 47cm 1980年 纸本设色

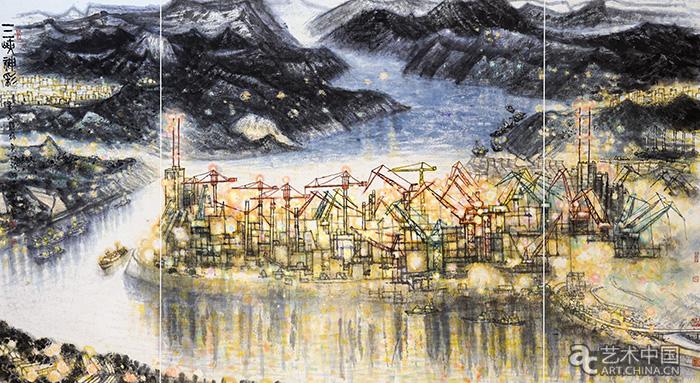

《三峡神彩》 193cm x 340cm 2007年 纸本设色

杨晓阳以“大、方、雄、厚”四字概括李宝林的艺术特质。大,在于画幅宏大,笔头粗犷,线条雄浑,整体气势磅礴。方,则是先生用方笔直入,不回锋,尤其大笔横扫时,书法中谓之切笔,入笔收笔皆方,即使中锋勾线亦不回锋,落笔亦是方笔收尾。其用笔方、造型方,横扫时常用大一号斗笔,扫出方块横面,棱角分明。雄,因大且方而显大方,画面积健为雄,加之层层叠加,用李可染、黄宾虹传授之积墨法,显厚重之感,力透纸背。李宝林用笔皆入木三分,中国画需厚,他画时气势磅礴,凝神聚气,全身聚力,凝重而大气,用笔如高山坠石。厚,则是前述所有积淀、中西结合之学习、现实主义基础及人物画过程之最终体现。

王平致辞

王平代表中国美术家协会对展览的举办表示祝贺,他认为,展览立体呈现了李宝林作为中国国家画院老一辈艺术家的宝贵价值。他捐赠的51件力作无疑将进一步充实中国国家画院的艺术品收藏,也必然会激发更多老先生行此热爱画院之举。同步展出的“大山回响——李宝林师生作品展”,呈现了李宝林中国画教学从技艺传授到精神接力的范式突破,也让人们看到中国国家画院人才培养方面的成就。

展览现场

展览现场

展览现场

王平表示:“李宝林曾长期担任中国美术家协会河山画会会长,作为画会的领军者,他始终以‘立高山之巅,观大河奔涌’的胸襟,积极推动中国山水画的人才培养、创作研究、展览交流,彰显了他‘丹青报国’的赤子之心以及文化情怀与奉献精神。今天,我们不仅要为中国国家画院高兴,为李宝林的艺术成就喝彩,还要向他致敬,致敬他‘山海交响’的艺术人生,那是穿越60载风雨始终如初的艺术初心,那是从蔚蓝海疆到苍莽群山的笔墨长征!致敬他将个人艺术成果化为国家文化财富的壮举!当这些凝结着毕生心血的作品选择回归中国国家画院,我们看到的不仅是艺术家的慷慨,更是一位文化守望者对民族艺术传承的深情托付!”

王鲁湘致辞

展览现场

展览现场

作为与李宝林有着深厚渊源的同道,王鲁湘代表李可染画院、中国美术家协会河山画会献诗一首:“丹青不知老将至,岁月留痕若转蓬。生死刚正铸山骨,海岳胸怀歌大风。”这首诗恰是李宝林艺术人生的真实写照。首句既暗合孔圣“发愤忘食,乐以忘忧,不知老之将至”的哲思,更彰显李宝林以笔墨对抗时光的永恒追求。次句“转蓬”之喻,既指李宝林从北疆黑土地到南海之滨再返京华的生命轨迹,亦隐喻其艺术探索永不停歇的精神状态。“生死刚正铸山骨”有着深层意蕴,李宝林壮年时两度直面开颅手术的生死抉择,为延续艺术生命毅然承担失语风险,当其执笔之手颤抖难控时,需屏息凝神方得落墨成线,这般以生命搏击艺术的刚毅决然,恰与其笔下铮铮“山骨”互为表里。观其山水创作,确如荆浩所言“生死刚正谓之骨”——摒弃肤廓之媚,直取山川筋骨,以铁线银钩铸就天地脊梁。末句“海岳胸怀歌大风”,既概括李宝林从万里海疆到帕米尔高原的壮游历程,更昭示其吞吐山河的审美胸襟,这种融汇江海奔涌与山岳雄峙的气度,与汉高祖“大风起兮云飞扬”的豪迈一脉相承,奏响了中国山水画的时代强音。

田黎明致辞

《宝宝》 48cm x 60cm 1980年 纸本设色

《高山村寨》 179cm x 96cm 2004年 纸本水墨

田黎明表示,李宝林以金石风骨铸就的山水气象,不仅建构了当代中国山水画的精神标高,更以知行合一的人生境界为后学树立了永恒典范。李宝林的艺术历程,是一部与时代共振的生命史诗。自1958年考入中央美术学院,他师承李可染、蒋兆和、叶浅予、李苦禅等大师,至毅然投身南海舰队淬炼军魂,再至以丹青铸就山河风骨——60载始终践行着“为祖国河山立传”的艺术使命。其人物画创作深植火热生活,以刚健清新的笔墨塑造海军官兵、劳动人民的时代群像;山水画探索则承李可染先生衣钵而自出机杼,将金石的雄浑与书法的骨力熔铸为“大山回响”般的视觉史诗。他认为,李宝林的艺术,具有三重精神维度:其笔墨语言中蕴藉的金石风骨,源自对汉碑魏碣的深度研习;其山水气象中吞吐的海岳襟怀,得益于万里海疆与帕米尔高原的壮游体悟;其艺术人格中彰显的家国情怀,则根植于军旅生涯锻造的赤子之心。此次捐赠中国国家画院的51幅力作,正是这种人文精神与家国情怀同频共振的最佳见证。

董继宁致辞

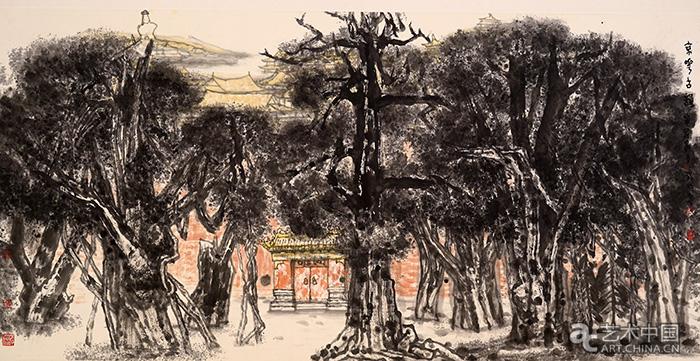

《京华古韵》 123cm x 245cm 2001年 纸本设色

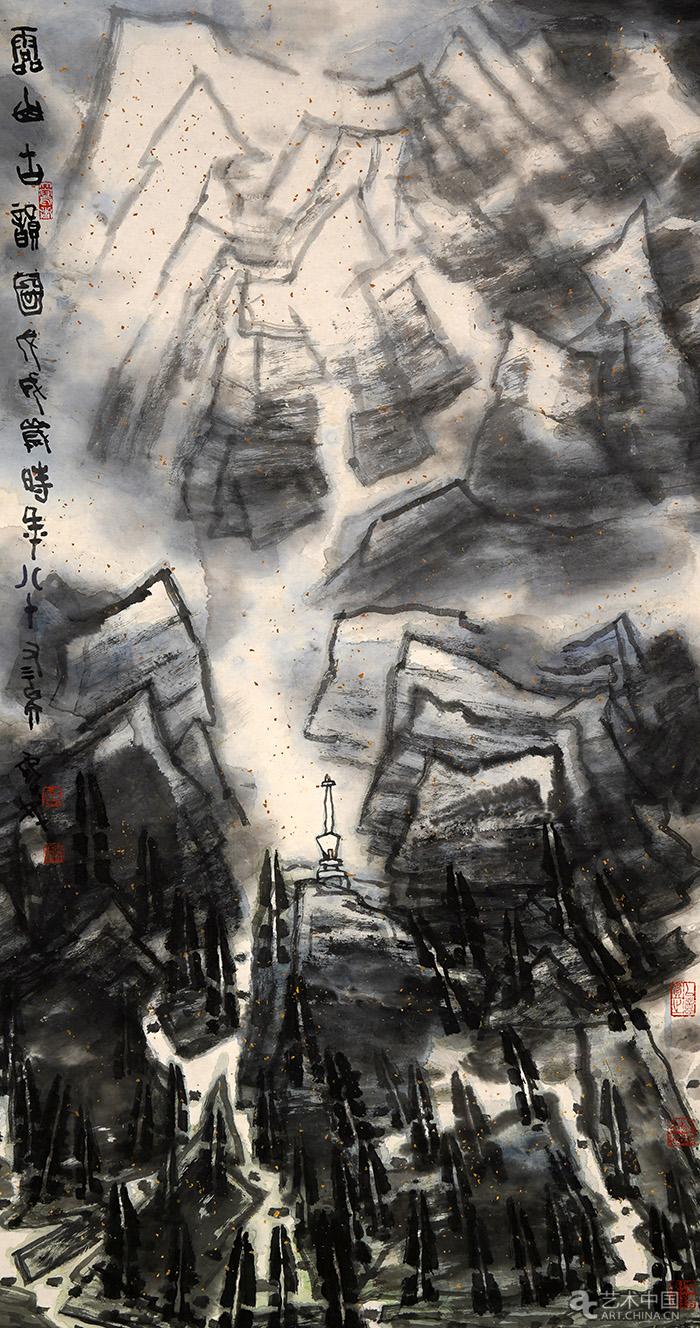

《灵山古韵图》 173cm x 92cm 2018年 纸本设色

董继宁作为“大山回响——李宝林师生作品展”的参展艺术家和学生代表发言,他谈道:“自2006年李宝林老师提出‘大山回响’艺术理念以来,已历经17载耕耘。在老师‘有教无类、亦师亦友’的胸襟涵养下,我们先后在北京、广州、深圳等国内八座城市及泰国曼谷举办系列展览,既收获了社会各界的广泛赞誉,更在艺术实践中获得了弥足珍贵的成长。老师传授给我们的不仅是笔墨技法,更是‘为祖国河山立传’的使命担当;他传递的不仅是艺术理念,更是‘以丹青写天地精神’的人格力量。这份精神传承始终鞭策着我们:以赤子之心绘江山胜景,用艺术生命书时代华章。此次展览既是我们向师长前辈的学业汇报,也是与社会的艺术对话,更是李宝林老师带领我们共同谱写的大山交响诗。当笔墨与宣纸相遇,艺术不仅是创作者的人文关怀,更应成为观者感知生命的文化场域。我们以‘大山回响’致敬中华文脉的绵延不绝,用丹青画卷诠释真善美的永恒追求。”

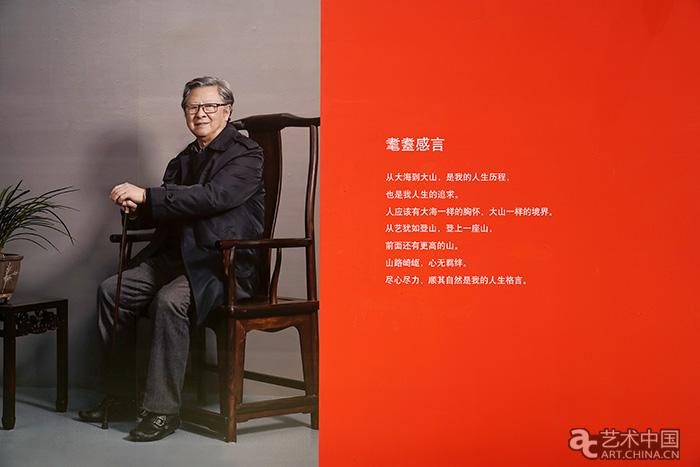

李宝林致辞

展览现场

展览现场

李宝林接受采访

李宝林面对高朋满座,百感交集。他说:“回首从艺之路,诸多缘分交织成章:28年海军生涯不仅让我与万里海疆结缘,更孕育了三届‘万里海疆画展’的创办,这些展览在20世纪80年代美术界留下了独特的浪花印记。1990年调入中国画研究院(现为中国国家画院),是艺术人生的重大转折。为继承李可染先生遗志,我开启了山水画创作新征程。面对知天命之年转攻山水的质疑,我坚信这是艺术使命的召唤。幸得李可染先生等前辈指引,30载耕耘终在山水领域开辟新境,完成了从大海到大山的创作嬗变。此次展览既是对艺术生涯的阶段性总结,更是向时代交出的答卷。”

展览现场

展览现场

展览现场

“大山回响——李宝林师生作品展”同期启幕,该展览由中国国家画院主办,中国国家画院美术馆、李可染画院、中国美术家协会河山画会承办。作为艺术教育家的李宝林为当代画坛培育了一批中坚力量,此次展览展示了李宝林与学生在艺术之路上携手奋进的阶段性成果。

《旅顺港写生》93cm x 51cm 1980年 纸本设色

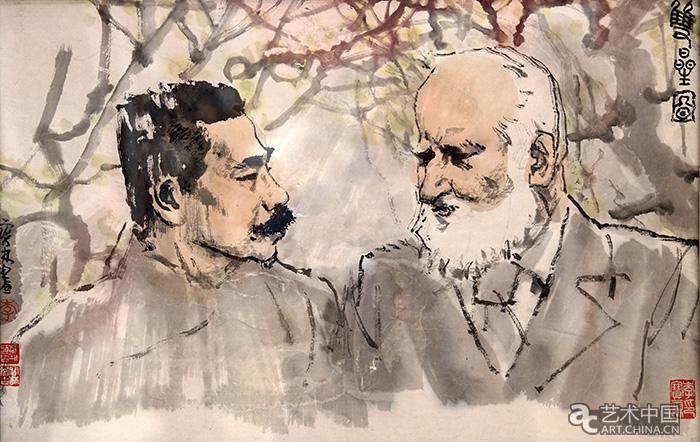

《双星图》 62cm x 40cm 1980年 纸本设色

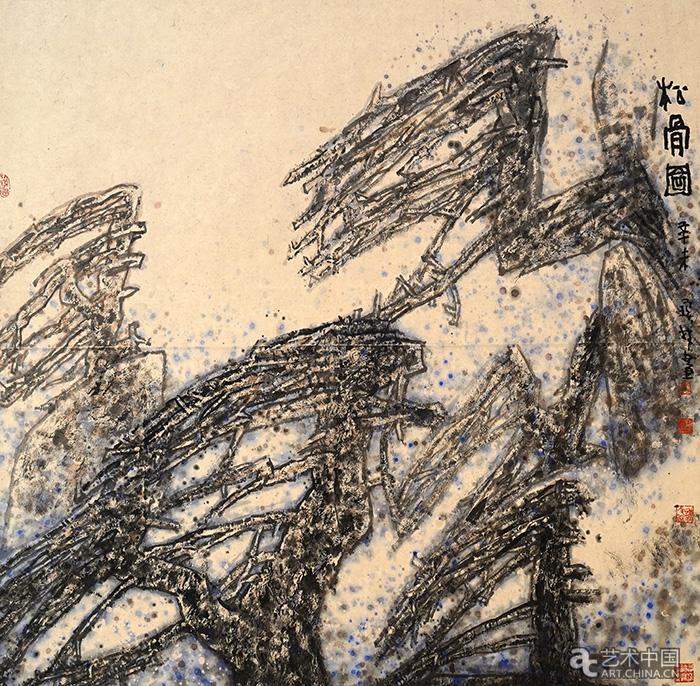

《松骨图》 133.5cm x 135.5cm 1991年 纸本设色

据悉,展览将持续至4月13日。(图片/马博瀚)