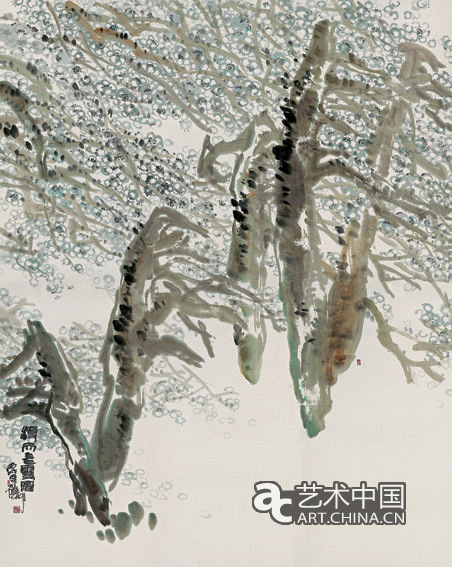

2006漫天飞雪图360×280

2010《仲夏之梦》180cm×600cm

2005《晨》34cm×136cm 访谈 记者:最初,“现代性”是一个社会学范畴的概念,是指在经历了启蒙运动、资产阶级革命和工业革命之后,西方社会在宗教信仰上的“去魅”,在生产组织方式上的理性化、秩序化,以及高度工业化、城市化的社会形态。而后,随着资本主义的外向型殖民,这一“现代性”的结果又在全球范围内普遍蔓延开来。其结果对经济、政治、宗教、哲学、文化、艺术产生了一系列深刻的影响,并由此形成了中古的封建社会与现代社会之间的断裂。您所领导的这个课题研究组,为什么要借用西方的“现代性”这一概念,来阐释中国近现代美术的现象与历史流变。 潘:在我看来,“现代性”这个概念是不需要中国学者们去回避的,而且也不能说这个提法、概念已经过时了。我们确实身处于这个“转型”的事实之中,这是一个真实发生并且仍然在继续发展的事实,而学界对于这个事情最集中、最主流的表述就是对于“现代性”的研究,对于人类的现代转型的性质的研究。“现代性”是我们理解近一二百年的中国历史、中国美术史,以及世界历史的最基本的着眼点。如果离开这个着眼点,对于近现代的历史几乎就没法切入。如果不把中国近现代美术放到现代化转型的大背景当中来,企图独立地进行中国近现代美术的研究,我觉得几乎这是不可能的。这个课题虽然是研究中国近现代美术史,但是这整个理论框架是建立在对于人类巨变的这个总体看法之上的。现代性问题是我们研究的理论基础。 记者:中国的“现代性”之路,是一种“非原发型”的被动植入过程,我们有自己特殊的国情,特殊的民族性,特殊的历史经验,您认为中国的“现代性”与西方的“现代性”有着怎样的区别?而在“中国美术现代性之路”课题研究中,我们对于“现代性”研究方法与欧洲的学者又有哪些不同? 潘:在这个课题研究中,我们将整个世界或者说是全人类的从古典文化形态向现代文化形态的剧烈转变看成是统一性的、整体性的事件,而中国的现代性与西方主流现代理论的一个最关键的区别就是“自觉”。在“现代性”传递、扩散的过程中,一个关键的环节就是后发达国家的知识精英在这当中对于这种巨变的敏感;对于巨变的应变性的自觉选择。这是引起后发达国家的社会变革、政治变革、经济变革以及艺术变革的一个导火线。 通过对历史的总结、梳理我们提出了“ 传统主义”、“融合主义”、“西方主义”和“大众主义”——这四大主义的概念;并在研究中侧重于这些艺术家如何选择、应对一系列现代性变革在中国引起的巨大社会性事件、思潮。在遭遇“现代性”之后,不管艺术家选择了融合中西,还是全盘西化,甚至还是选择了民粹、民族的道路,他这个选择的起点都是从“自觉”出发的。“自觉”是中国近现代美术的演进历程的一个社会性的动因,是美术史演进的一个重要的外部逻辑。不仅是中国,“自觉”甚至是所有“后发达国家”现代变革的最重要环节,是后发达国家“现代性”的标志。当然,中国美术的“现代性”也有它内在的动因,比如说以“金石入画”这就是自律性的东西,但是这些坚持以“金石入画”的如海派的任伯年、吴昌硕等最后也要面对这个时代的社会大变动,这种反应的强弱因人而异,但是他的生存境遇突变了。 “现代性”在欧美这一、二百年来的发展中确实形成了一种模式,而且这种模式本身也受到了人们的公认,但是这种模式本身并非是“现代性”的本质,它只是现代事件的一个组成部分,或者说只是一个阶段的反应。“现代性事件”在未来还会再继续,并经历长期的发展。“现代化”的过程只是人类巨变的一个序幕,更大、更深刻的变化还在后面,所以在“现代性”研究上面我们不太赞成对这个问题做“本质论”的研究,或者说不太赞成“本质主义”的态度。 研究“现代性”就务必要看清楚到整个人类世界的这个走向,看清楚这个一体化的变动究竟是一个什么性质,“现代性”在历史的序列当中是一个什么样的本质,但是我们不能用几句话来给“现代性”下定义。 我们非常重视欧洲学者们对于“现代性”的研究成果,并认为这些成果对于解释他们已经走过的这段路是非常有效的,在很大程度上客观地反映了这个事实,但是我们认为“现代性”在未来、在其它地区的发展不是欧洲模式的简单推论与复制,而是“现代性事件”本身的发展。现代突变的本质,最没有异议的就是突变本身,所以我非常强调“现代性事件”这样一个基本的概念,并且认为我们的研究亦当立足于此。 记者:目前,“中国现代美术之路”中央美术学院课题研究组对于“中国美术现代性”的研究是以哪一个历史时期作为开始的端点?在这种选择当中有怎样的理论依据? 潘:我在前面已经阐述了这样一个观点,即中国的现代化转型是一个“继发”的过程,而这个转型就是从1840年鸦片战争失败以后,在被迫开放通商口岸,开设工厂的过程中被裹挟进来的。没有自那时起的一次次惨痛失利和沉痛教训,就不会有从洋务运动到戊戌变法乃至“五四运动”的一系列历史性事件。艺术的发展演进有自身的逻辑,但社会剧变及其所引起的价值观变化是艺术形式语言变革的深刻原因。鸦片战争不一定给艺术变革带来即时的和直接的影响,但影响艺术变革最大的一系列社会变革及其所引发的思潮、心态和价值观的变化,却是以鸦片战争作为先在的事实基础和逻辑起点的。因此,我们以1840年作为整个研究的时间上线,将晚晴、民国以及新中国美术史放在一个整体中,做整体性的考量。 记者:在研究过程中涉及到了哪些研究领域?或者说会有哪些学科之间的交叉?是否会从社会学的层面先对近代中国社会的现代性转型入手,交代一个大的社会现状,最后再交代艺术领域中的逻辑线索? 潘:这一、二百年来,中国的近现代转型是一个宏大的整体性的转变,它内在结构的整体性与紧密性使这个转变本身成为了宏大事件。对于这一、二百年来中国近现代历史,美术史,是无法用碎片化的方式来进行整体描述的。如果说我们的中国画研究不是从这角度上来看的话,那么它就跟中国的社会变革关系切断了,中国画研究就变成自说自话的一小块东西了。为了能够解决20世纪中国画发展的基本问题,把中国画发展核心问题看清楚,我们就不得不引入社会性的视角,这使得我们的课题做的有点像社会学的角度。在这个课题后期,我们非常重视跨学科的交叉、借鉴。我们开了8次研讨会,邀请了国内思想、学界近百位最重要的学者参加讨论。 “中国美术现代性之路”这个课题的意义在于两个方面:一是企图对20世纪中国美术的基本形态做一个清晰的整体性描述;从第二个层面来说,美术仅仅是中国文化现代转型中一个很小的局部。我们希望通过“解剖麻雀”,解剖美术史这个“麻雀”,提出一个关于20世纪中国文化的整体性思路。在这样一个整体性思路中,基本涵盖了国内上世纪90年代兴起的“现代性”研究题域之下的几种不同思路:“冲击-回应”说、西方中心说、中国中心论等等。可以说,我们这个课题的思路是一条与这几种既有的思路都不一样的新思路。我们一直在向思想界、哲学界的各个领域的专家虚心求教,探讨这一思路的可行性。 记者:在这个庞大的课题中,诸多形而上的理论的架构如何与具体的历史的研究方法有机地结合起来? 潘:我们这个课题小组非常强调事实,理论方法也来自于事实。是事实产生出方法,而不是由方法归纳出事实;而且理论、模式也是在不断发展、成长的。理论方法、艺术批评与艺术家、艺术流派是在互动中形成的,就像鸡生蛋,蛋生鸡一样。一种艺术风格、流派符合发展的潮流,它就壮大了。在壮大过程中,创作壮大了,评论也壮大了,理论也建立起来,框架也开始确立起来了。一旦形成了共识,这个东西就会成为标准,人们就会用这个标准衡量其他的人。在衡量的过程中,这个标准又不得不发生变化、不断生长,使标准更加符合事实的发展。 在“中国美术现代性之路”这个课题中,用“自觉”作为现代性的标识,来看待、分析很多具体的历史问题时会存在一定的操作上的难度。有时,用理论来阐释可以从逻辑上表述得很清楚,但是当面对具体的艺术家的时候,就会出现程度不一的情况。所以要在一个相对缜密的宏观理解、理论框架下结合具体的个案研究。既要避免空泛的理论套用,也要避免碎片化的看待问题的方式。 如果套用西方的标准,我们提出的“四大主义”也只有“西方主义”可以和现代性的线索挂钩。正是因为有了“中国美术现代性之路”这个课题,那么传统、融合、大众这三条线索也都可以“套进来”了,也就有效了。因为我们把西方的那个既有的模式、套子给改掉了。从另外一方面反过来看,20世纪的美术史是救亡图存,但是当救国图强的基本任务完成以后,我们这个研究课题当中的框框就又失效了。进入到21世纪以后,美术的方向、根本问题就完全变了,美术要面对的是全球化境遇当中共同性的语言和本土文化之间的矛盾,这就意味着理论的框框、方法也将重新长出来。 要说清楚中国这一百多年来的历史,就要在研究过程中把西方现成的那些框架做相当大的搁置。如果不能搁置,我们的整个思想就会被束缚住。我们就没有那种直面中国事实的勇气和能力。在我们这个课题中,第一是强调直接面对事实,第二是希望搁置一些现成的方法,第三是在强调事实过程中一定要抓住主要矛盾,因为事实是一个浑沌,是一团乱麻,要靠直观的把握能力判断事实。 记者:在“中国现代美术之路”的课题研究中,我们如何解决建构自己的价值体系的问题? 潘:价值体系的建构是非常重要,甚至是更加“本体”,更加吸引人关注的一块内容,也是我今后要投入更大精力继续进行研究的领域。价值体系的建构也要依赖于带有宏观叙事性的,或者说带有共识性的框架。浅白地来说,就是在判断一张作品的时候,要把作品的语言来源看清楚,还原这些语言原有的评价体系,这就为我们判断提供了参考的依据,从而对作品打出基本的综合分数来。当然,这是一种很“土”的实用主义方法,如果要对价值判断做本体论的研究,那会变成一个严谨的学术课题,那就要对这些评判体系,对中、西方艺术体系的价值来源做刨根究底的全面的梳理,那就变得非常复杂。 |