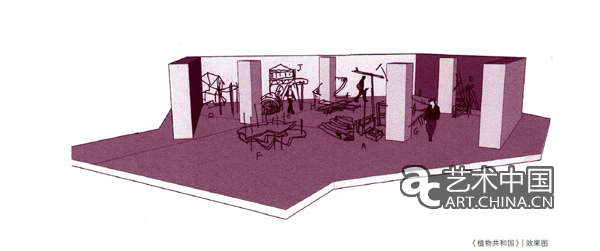

节泓,你好! 关于通信这个方式,个人认为是值得深入的一种方法,展览方式越来越僵化和制式,割断了策展艺术家和展厅流动变化的关系,只是各自终端产品的交换,实践的可能性没有机会形成冲突和共识。事实上,艺术家之间的讨论包括通信的方式我们一直保持着,所以进行这样的交流没问题,而且完全支持。尤其我的工作是边实践边推进的方式,平时也积累了一些思考素材。从八月以来,关于《植物共和国》的项目就一直在做,目前已有一些装置和绘画的部分作品。 石青 石青兄,见信好。 正如我们之前所聊到的,“关系”一词可以在各样的语境中进行探讨,但不必说得太大而没有焦点。书信的形式也许能让我们尽量避免那些绕弯子的话语,争取写成简明易懂的文本,互相督促,为了知识的交流与传播。 节泓 节泓,你好! 反正我们胆子大,所以问题不怕大,就怕小。大了可以收,细化聚焦;小了就失去交流的公共性了,失去格局了。我也希望后面的谈话都能在这个 “大”的背景下展开,但如何谈得不虚,确实需要方法。我这里设计了一下:先说我对“交流”的认识(见一),再介绍目前的工作也是这次参展的作品思路(见二至五),最后谈谈“关系”(见六)。 一、艺术家的口吃相对当代艺术那套学术系统,艺术家表达往往是模糊的,自相矛盾的,错乱的,对于学术标准来说是不明确的,低效的。艺术家时常就是一个口吃者的形象。要么迎合,要么斗争,艺术家也开始学习和操练这类语言系统,也许起初只是作为工具,后来问题越来越大,甚至离开这个系统的明确性标准不会做作品了,变成了尸体标本型的创作。回到创作的一线,我认为口吃恰恰是艺术家自我建设的开始,而自觉受学术话语清洗就是不断在消除各种可能性。这样说不是要回避交流,而是为了建立沟通有效性。我给自己订了几条规矩: a)要理性,要说道理,避免情绪或叙事的东西;b)来自实践一线的认识和心得,不去理论转述,更不主动寻求被理论格式化的可能;c)公共性——即使谈个人经验也要在公共性和政治上敞开。 二、植物共和国这个是项目的名字,当然植物肯定不是我要研究的物理对象,就像山水研究的不是地质学一样,我是把它作为一个结构生态和系统组织来看,所以在这里我所需要的不是一个方法,而是一套方法,确切的说是一套方法的组织。植物衍生出来的创作思路、作品形态、题材趣味只是作为内容填充,最终目的还是想把艺术放回原有的混乱里去。针对当代艺术里这种学术洁癖的概念清洗,我想建设的是一个作品群落,更是一个艺术自我观察、组织和编制的方法,绝不是在体制概念下一个个孤立而割裂的作品。 三、野生这个是项目的核心观念:它针对的是花园、植物园这类体制化的植物组织系统,也是现代主义科学方法建立起来的系统。野生反对提前规划,反对概念先行,强调自我组织,同时成长同时构建,开放和动态。观念只是工作实践起点,不是理由,也不是结果,作品成立要看线索本身能否自我推进下去。四、消解倾向自然界的植物系统是复杂多样的,明确性在这里被模糊被消解了。当代艺术中的“概念”就是提供这样的一种明确服务并已自化为制度了,渗透到作品里去就形成了自恋,艺术体制又以风格气质类型加以鼓励,与其共谋。作品明确化是容易被为学术话语掌控的,反过来作品进入媒体系统也是容易被诉说的,背后其实是资本主义生产关系对产品的要求。作为对立者,我警惕的是这种共谋无所不渗透,即使艺术家生产系统的内部也充斥着这样的行业标准,至少努力在自身创作可以消解这类东西的影响,看看能不能在作品群落内部做到不洁癖,不提供单一风格倾向,作品之间不需要意义掩护和搭建。五、平行系统平行关系可以是作品内部群落的发展方法,也可以是与外部其他系统的关系。植物系统内部个体独立,平行生长,共生而不融合,互不为理由和支撑,差异性才可以建立有效的结构生态。个体之所以能成为一种生态组织,在于一个共同体的共同权力模型:共同体在于外部组织,不是内部整合,多个单体并存,个体保持距离。六、谈谈“关系” 谈“关系”就是建立共识的开始,我也是从“大”的关系角度来谈:a)展览主题和我的工作,我认为是一种平行关系,互相不成为理由,这样才是展开对话的基础,策展人及美术馆体制与艺术家之间既斗争又妥协的状况,源自背后的单向权力机制,建设共同体的共同权力不只是期待体制的自我改变,而更取决于艺术家的自觉意识。传统型的单一获取或对抗已不可取,学会和建立平行关系也是一种展览政治学,也是我在展览中要面对的具体的“关系”政治。b)具体到今天艺术的任务,已经不再是个体性的艺术生产,而是如何在体制中做到艺术和生活政治的共同推进,艺术家需要立场,同样提供方法,展览空间和展览政治也是艺术家和策展主题共同面对的东西。我的方法就是野生:也期待双方互相鼓励野生,艺术家和策展人共同推进,做一个不那么标准的,至少在标准上不那么标准的展览。 石青 |