|

在2010年的上海世博会上,人们都有机会看到各国的哪些奇珍异宝,品尝到来自世界各地的哪些美味佳肴?在此,本报记者邀请您一同去赴这一场不可错过的视觉与味觉的饕餮盛宴。

中国馆

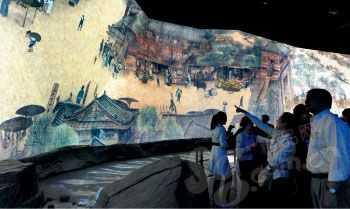

入选理由:这幅古画描绘了一个曾经的盛世,如今,这幅著名画作在上海世博会则有了全新的呈现方式。

“清明上河图”

这不只是一张让所有中国人为之自豪的《清明上河图》,这一次,它还是一部拥有IMAX宽屏的“清明上河图”大片,而图片上的人物都是在动的。人们来到上海世博会的标志性展馆——中国国家馆,832平方米“清明上河图”让人震撼。

中国馆的12层是普通游客能够到达的最高点,游客可以从这里欣赏到世博园全景。但12层的最大亮点是一张人物可以活动的巨幕投影“清明上河图”。

“清明上河图”覆盖了中国馆12层的一面墙,这实际上是一幅巨幕投影图。这幅“清明上河图”长128米,高6.5米,粗略计算,面积达832平方米。

“清明上河图”上的所有人物不是静态的,而是动态的。一轮明月倒映在水波中,月影随着水波若隐若现;小河中,两对男女在游船上吟诗作对;河岸的集市上,一个商贩在吆喝着卖酒,三三两两的人们买完东西后边聊边往家的方向走;酒馆里,一名男子刚喝完一碗酒,向店小二叫嚷着要酒。

中国馆的这幅“清明上河图”比原版的《清明上河图》放大了100倍。“清明上河图”分白天和黑夜两个版本,共有1068个人物,其中白天的时候691人,晚上377人,表现的是北宋年间世界最大城市汴京的繁盛景象。

丹麦馆

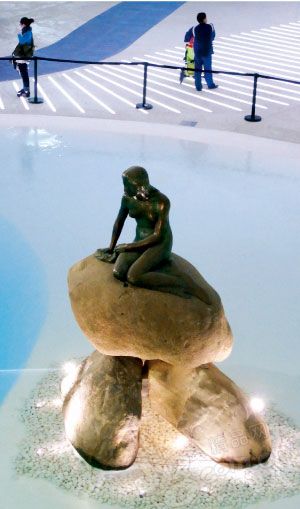

入选理由:作为童话之城哥本哈根的象征,它的价值不在物质之上,它是一笔珍藏在每一个丹麦国民心灵世界里的精神财富。

小美人鱼铜像

对丹麦人来说,小美人鱼这座青铜像不仅仅是一件艺术品,它代表了安徒生、一个城市、一个国家,由此,小美人鱼的出国行曾在丹麦国内引起争议,它的到来实属不易。为了让丹麦观众时刻看到小美人鱼在上海的“生活状态”,丹麦馆内还专设了一台摄像机24小时将小美人鱼画面传回哥本哈根的大屏幕上。

小美人鱼铜像于1913年由嘉士伯公司第二代创始人及著名艺术收藏家卡尔·雅格布森捐赠给哥本哈根市,是丹麦雕刻家爱德华·艾瑞克森(Edvard Eriksen)根据安徒生童话《海的女儿》的形象铸塑的。卡尔·雅格布森在皇家剧院观看首演的芭蕾舞剧《海的女儿》后,深受感动,产生了要为美人鱼制作一座铜像的设想。他认为安徒生的童话在艺术中已有芭蕾舞、音乐及油画等形式,惟独缺少一座雕像。于是,卡尔·雅格布森邀请了雕塑家艾瑞克森观看了芭蕾舞剧《海的女儿》。艾瑞克森从芭蕾舞剧中获得了灵感,由此诞生了小美人鱼的铜像形态。

自从小美人鱼落户丹麦首都哥本哈根的海港后,已经成为了丹麦的象征。每年都会有数以万计的游客到丹麦旅游,一睹它的风采。有一种说法是:不看小美人鱼,不算到过哥本哈根。但小美人鱼在1964年、1984年和1998年先后三次遭受被“砍头”“断臂”的磨难,其中,1998年1月6日小美人鱼的脑袋再次被“砍”之后不久即被找回。此次“安家”上海半年,是小美人鱼雕像自1913年落成以来第一次“出国”。中国驻丹麦大使馆政务参赞顾晖说,小美人鱼告别家乡、远赴中国开启了中丹建交60周年文化交流活动的序幕,两国将会在文化等各个领域进行更广泛的接触。

|