自1957年成立以来,北京画院秉承周恩来总理提出的“创作、研究、教学”三大功能定位,为20世纪与新时代中国美术发展做出了重要贡献。为了生动呈现出20世纪中国美术进程与北京画院发展历史,记录北京画院老一辈艺术家的珍贵影像、历史记忆与艺术思想,北京画院与艺术中国联合推出“时代记艺——北京画院老画家访谈录系列”。本期,我们推出北京画院原创作室主任、艺委会委员纪清远的访谈。

文 | 许柏成

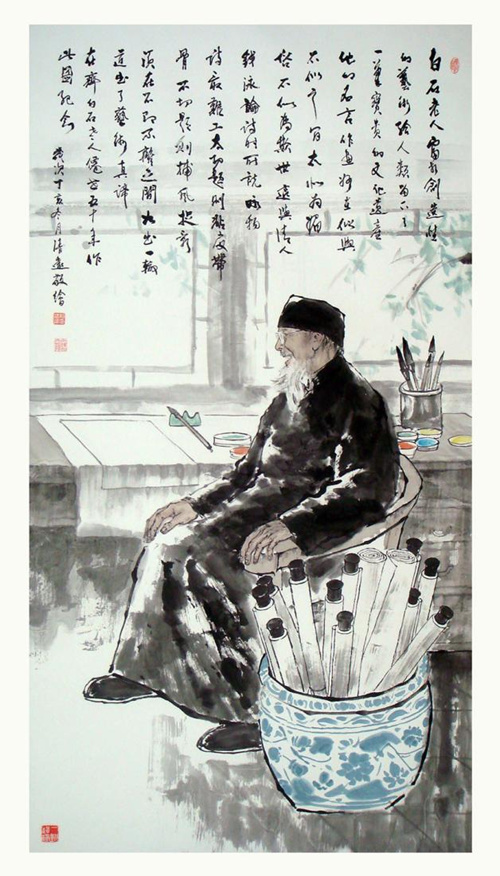

纪清远出身于书香门第,是清代文宗纪晓岚的七世孙。其祖父纪堪颐(字彭年)年轻时被公派留学日本,曾参加辛亥革命,长期在湖北担任要职,赋闲后回到北京,并与齐白石结为亲家。小时候,纪清远的祖母见他痴爱绘画,常对别人说“这孩子将来是干这个的”,这句不经意的话似乎预言了他的未来。纪清远的父亲曾带他到二姑父齐良迟的家中,齐良迟称赞了他的书法并鼓励他坚持习书。

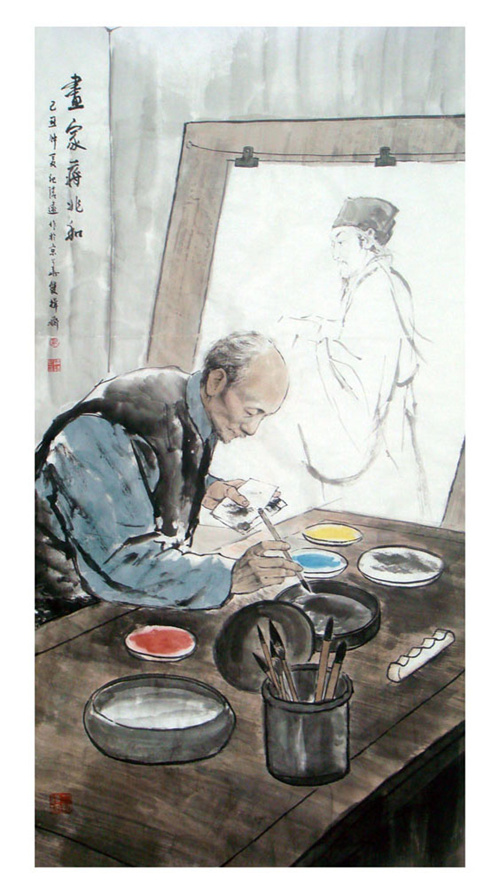

纪清远年轻时与蒋兆和先生

纪清远的美术启蒙于北京少年宫,《美术》等杂志也对他起到了重要的影响。在《美术》杂志上,他第一次见到的蒋兆和先生的绘画《纪念刘和珍君》。1974年初,因家人的一次偶遇,20岁的纪清远幸运地与70岁的蒋兆和先生相逢。他们两家同住在月坛北街的一栋楼,仅隔一个单元。有如此地利之便,于是向往艺术的纪清远经常登门,请蒋先生指教作品。他曾和蒋代明扛着经典巨制《流民图》,在自己家中沿着墙面徐徐展开,与刘春华、周思聪、王明明、贾浩义等北京画院的领导和同事们一起认真观摩……这些难得的经历给他留下了的深刻的记忆。蒋兆和先生现实主义的艺术主张和人道主义的艺术精神,对纪清远的艺术创作产生了深远的影响。

纪清远 《画家蒋兆和》

虽然自幼喜欢美术,纪清远却并非一开始就走上了美术道路。在特殊的时代背景下,他先成为一名工人,后进入北京画院,从一开始的行政组,转入理论组,并于1978年成为一名专业画家。在北京画院,他接触到许多令他敬仰的老一辈艺术家,如秦仲文、王雪涛、溥松窗、关松房……他们的言传身教给他留下了深刻的印象,哪怕仅是日常谈话聊天,年轻好学的纪清远都默默记在心中,在后来的创作中裨益良多。

纪清远 《齐白石》

在这些前辈画家中,周思聪先生对纪清远的帮助是最直接,也是最重要的。周思聪先生的基本功扎实,写实能力极强,同时作品里又蕴含着难得的松弛与灵动。因同在人物组,周思聪先生在北京画院或外出作画时,纪清远常有机会在一旁现场观摩。在一次外出写生时,周思聪鼓励纪清远直接用毛笔写生,她说“不要紧,越担心画不准,越画不准”,这让纪清远改掉了之前的作画先用炭笔起稿的习惯。他后来的水墨写生,不仅得到周思聪老师的称赞,也让蒋兆和先生的认可。这些经历,让纪清远慢慢体会到中国画里的奥秘——意在笔先、以形写神。

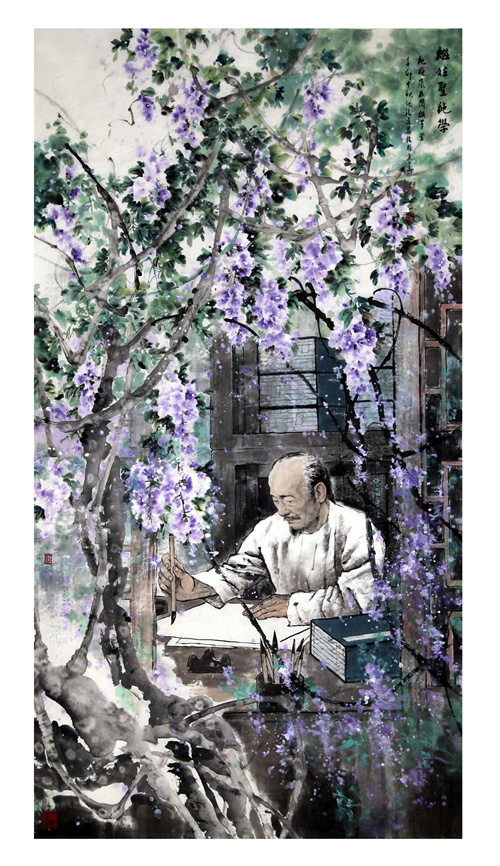

纪清远 《东坡赏月》

从艺之路超过半个世纪,纪清远的水墨人物画创作逐渐形成了自己的风格。他将没骨与勾勒结合,工写兼备,擅于造境,独具一格。他的作品源于高度的文学修养和深厚的生活积累,他通过画面的诗意营造传达出画中人物的高尚品格魅力。他既坚持现实主义的创作道路,也将优秀传统文化转化为艺术画作,以笔墨语言弘扬中华文化。

纪清远 《纪晓岚在阅微草堂》

纪清远认为人要不断地学习,如果不能再接受新东西,艺术生命也会停滞不前。因此,年届70岁的他仍然有一种紧迫感,他觉得很多书要读,很多事要做,每天都要书法日课。他说年轻时听老先生们说中国画要到60岁才能悟出一些道理,如今才慢慢理解。在他看来,中国画是一种文化现象,它不仅是技巧与技法,更是人的生活阅历、艺术修养的积累,它需要岁月的磨砺和沉淀。