|

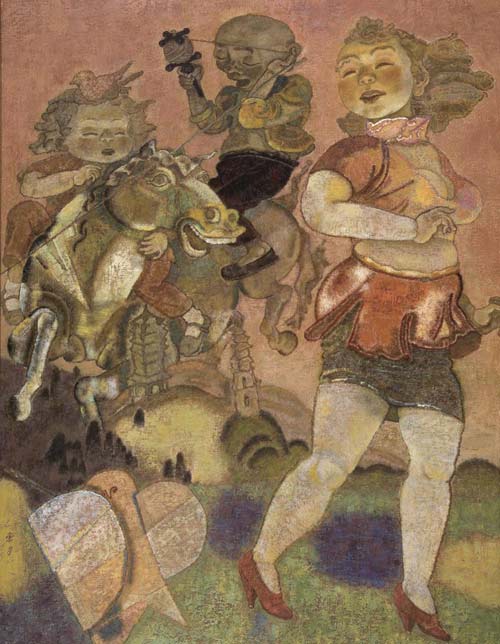

曹力作品:《春风》布面油画 120×90cm

文_易英

第一次见曹力画马,还是在1984年。他画了一匹白马在楼道里面,颜色很淡,像是一个白日梦。画面的效果很奇特,但他为什么要这么画,实在是有些不明白。那时,曹力刚刚毕业留校,在这批青年教员中,他是很独特的。上世纪80年代初是中国的现代艺术刚刚起步的时候,那时西方现代艺术刚刚介绍进来,带来很大的冲击,很多人都在尝试现代艺术的风格,但模仿的居多。也有一些艺术家从本土文化中发掘现代艺术的资源,如古代艺术、民间艺术和少数民族文化等,形成了一个原始主义的思潮,其中几位来自贵州的艺术家特别突出。曹力也来自于贵州,他的毕业创作画的也是贵州题材,所以也就自然而然地把他归入了原始主义。原始主义艺术除了在形式上有一种生命的力量外,而且还是一个充满了神秘的无意识的世界,曹力的马虽然不是原始主义的题材,但同样像是一个无意识的梦境的表现,似乎也是从原始风格演变过来的。

曹力画马纯属偶然,他说大概在大学二三年级就开始画马,因为属马才喜欢画马。但把马作为独立的题材来表现,可能还是从“楼道里的马”开始的,但“马”也说明曹力并没有走上原始主义的道路,或者说他本来就不是一种原始主义的风格。但是贵州的艺术,贵州的地方文化还是对他有影响的。严格地说,曹力并不是贵州人,他是跟随父母到贵州的,从小就在贵阳长大,对于贵州的地域文化,特别是少数民族的文化没有直接的体验和深入的理解。在他的记忆中,他是生活在靠近乡村的城市边上,经常到山里玩,在农民的地里摘东西吃。这可能就是贵州的地域文化对他的直接影响了。真正对他有影响的可能还是教他画画的老师,雕塑家田世信就是其中之一。虽然曹力在跟他学画时都是学的正规画法,但他的艺术思想,他对题材对形式的认识,肯定给他留下很深的印象。田世信也不是贵州人,但在贵州生活了20多年,尤其在基层生活了多年。他曾说过,吸引他的还不是贵州的民间艺术,而是农民的形象。曹力也表达过同样的意思,他不是寻找看起来很美的东西,反而觉得丑的东西更有力量。

在曹力的艺术中始终潜藏着矛盾,这是一个真实地表现自己内心世界的艺术家所不可避免的,但在不同的时候总是以不同的方式显现出来。他是在贵州接受的早期艺术教育,虽然是正规的艺术训练,但独特的地域文化总是有着潜在的影响。到了中央美术学院油画系(后来转到壁画系)后,就是真正的学院教育,而且是苏式和法式的正规训练,他也努力使自己适应这种教育。也就在他的大学学习期间,改革开放开始了,西方现代艺术被大量介绍进来,青年学生最先受到现代艺术的影响。曹力也是如此。不同的是,曹力有一个先天的资源,他不是来自学院文化的环境,而是来自具有非常独特的地域文化,这种文化被他所接受的正规教育掩盖起来,但是在现代艺术的影响下,当他想追求一种自己的表现方式的时候,它可能就会浮现出来。当然这种浮现不是自动的,总是要一定的条件和机会。这时对他产生影响的是中央美术学院的教员袁运生。袁运生对民间艺术和少数民族艺术的形式感和形式美有独特的认识,他不仅把这种认识运用在他的艺术上,也运用到的教学当中。形式不是自然的再现,而是自我表现的的符号。在这种思想的影响下,曹力很自然地转向了他很熟悉的民间艺术和少数民族艺术,他的毕业创作就是画的这些内容。在大学三年级的时候,他去了一次西北,到了洛阳、西安、天水、敦煌等地,从中国古代艺术中,他感到了东方艺术完全不同于西方艺术的伟大。他感到如果要走一条自己的路,就必须把这两者结合起来。他天生就不是按照学院的画法进行创作的人,他总是想挖掘自己内心的东西,内心的真实有一种自己的语言表达方式。这种语言寄托于他的早期经历,它总是在他的生命历程中召唤着他。他在毕业创作的时候,到黔东南体验生活,贵州的刺绣、木雕、傩戏、蜡染以及人物本身的形象都深深吸引着他,当然他也从后印象派、维也纳分离派、超现实主义等西方现代艺术中吸取养分,他从这些艺术中看到了与贵州文化相通的东西。但是他在表现少数民族的题材时,他并不注意美的形象和美的线条,也不是少数民族的风情,而是一般人看来有些丑的一面,他从中看到了一种形式的力量和精神。曹力在上世纪80年代初成为很引人注目的青年画家,就是因为他真正用一种自己的语言阐释了艺术的各种可能性。地域文化与民族文化为他提供了形式创造的活力,使他在原始主义风格中占有重要的地位。

贵州的艺术与文化,对曹力并不只是意味着形式,而是形式与生命和自我的内在联系。曹力在进入创作以后,那种极强的形式感并不是一种风格化的形式,从表面上是在探索一种形式,在走一条自己的路,实际上是要探索一种与自己的生命状态相关的东西,这也是他和其他画家的重要区别。总的说来,曹力关注的好像是艺术的问题,怎么画,怎么构图,画出来有意思就行了,不是过多考虑别人怎么看,也不考虑画中具有什么特定的题材或主题。个人的状态对他来说是最重要的,曹力画画的每一个时期都有鲜明的特征,都是一种个人的生存状态和精神状态。上世纪80年代中期,当马作为一个标志出现在他的画中之后,他就再也离不开马了。马对他来说具有多重的意义,最初可能只是无意识的选择,他生活中并不是有很多与马接触的机会,只是因为属马,他才对马感兴趣,就开始画马。但一旦选择了马之后,马就成为他形式的一个载体,对形式的多种认识,多种感触都可以通过马的各种变形来表现。马又是他生命的象征,在生命的每一个阶段,马都是作为其生命的状态出现的。他的马从来不是真实的马,就像毕加索的牛一样,牛可能在西班牙文化中也有特殊的意义,毕加索的画里面变成各种各样的形式,它是一个形式的载体,另一方面又是生命的隐喻。正因为曹力属马,他就把马作为生命的隐喻,是他人格的化身,总是在不同的环境里面,在不同的个人的生命阶段,显示出不同的意义,那都是一个自我的存在。

“楼道里的马”是曹力作为艺术家的独立品格和自我意识的体现的开始。这个时候是他走向社会后的一段生活与精神的漂泊时期。离开了学生时代,开始了一个人的生活,对生活和艺术都很不适应。在学校学习期间,老师让你怎么画,你可以这么去画,也可以不这么去画,有一个明确的目的和对象。创作也是这样,总是在一定的要求下,有明确的动机才进行的活动。毕业以后,这些要求和动力都没有了。他感到从未有过的孤独,他毕竟是来自偏远的地方,到北京后也是生活在相对封闭的校园,走向社会后一切都要自己来做,再加上那些来来往往的思潮,他虽然并不关注,却总是影响着他,冲击着他,这一切都使他感到茫然。“楼道里的马”就是曹力在这时的精神写照。他画了楼道与水房,这实际上是他自己的生活环境,毕业后的青年教员都还是住在学生宿舍,但这个学生宿舍的意义是不一样的,它代表着对人的封闭,但走出这个环境又会觉得茫然与无所适从。马就是他自己,这是在一个精神困境中的自我。也就在这时,贵州的东西开始消退了,有时从他的小品画中还可以看出一些,那种神秘对话的诗意,那种无形的空间,还可以看出贵州文化的影响,但那是一种梦幻,是在他的潜意识中的诗意的幻想。

曹力画了多种的马,油画的马,水彩的马,适合壁画设计的装饰性的马;同时也有非常自由的曲线的马,以及硬边结构的马。但是只有在他那种非常个人的状态达到与形式的吻合时,他的作品才显示出一种很强的表现力。上世纪80年代中期以后,他的生活开始稳定,也就是在成家以后,漂泊的孤独的生活状态过去了,他的作品也开始出现一种比较抒情的风格,在牧歌式的画面上隐藏着朦胧诗的情调。马在田园中奔跑,一派天地和谐的状态。这时呈现出曹力艺术中的另一面,也就是抒情的一面。他在上大学前在剧团工作过,音乐与舞蹈的节奏感也在他的画中体现出来。可以说在整个上世纪80年代,他是在一种相对自我的环境中来探讨艺术的形式,个人的生活状态对他的艺术影响很大,不管是茫然和孤独,还是那种状态的消失,都会在他的画中反映出来,而且是以其独特的形式来反映的。

到了上世纪90年代,曹力的画又有了新的变化,如果说上世纪80年代中期以来,他的画是一种个人境遇下的自我表现的话,上世纪90年代的作品则是向自我的超越展开。上世纪90年代对曹力艺术的影响有明显的外部条件,除了社会的变化外,他到欧洲的学习也是一个重要因素。曹力在上世纪90年代初到西班牙学习一年,同时也访问了欧洲各国。回国以后,他的画有一些明显的变化。这首先表现在超现实主义的特征,在他的画中那种天然的、直觉的表现仍然存在,但增加了理性的成分和可解释的思想,“马”似乎不再是形式的表现,它像毕加索的《格尔尼卡》中的眼睛一样,注视着社会,包含着隐喻,解释着神秘。另一方面,画面的结构更加复杂,更加严谨;这可能是欧洲绘画对他的影响,也可能是他自己的研究成果。更重要的是,曹力在走出一种个人的封闭的圈子后,进入社会的层面(这种进入不是指参与社会的活动,而是社会的变化干预到他的生活),外边的世界开阔了他的眼界,使他感觉到了一个大的世界与个体的关系。这种感觉不是单纯的体验,是用知识和眼界所看到的世界。在他画中的反映就是,“马”不再是在一个虚幻的空间里面,而是在一个更大的,具体说是在一个社会的环境里面。上世纪90年代的中国确实发生了很大变化,与80年代不同的是,这种变化提高了人的生活水平,改变了人的生活方式,当然也改变人的生活状态。它有非常积极的一面,也有矛盾的一面,它在创造着进步的同时,也在改变着我们的生活环境,空间越来越拥挤,空气越来越污浊,环境越来越喧嚣和嘈杂,这都是以前从未有过的。曹力在这一时期的很多作品就是对这种状况的反映。他并不是对社会问题作理性的分析,而是在潜意识中向“贵州”回归,他的内心还是向往田园,逃避城市。他把城市作了符号性的表现,自行车就是这种符号。马是传统社会的代步工具,自行车和汽车则是现代人的代步工具,尤其在北京这样的城市,自行车更是和人息息相关。在他的一些画中,马和自行车并置在一起,好像是自我与非我的并置。自行车作为外部世界的象征,占据了全部空间,马仿佛被自行车肢解,就像人一样,在城市中成为像物一样的非人,城市的建筑和交通、机器和设备,几乎占据了全部空间,把人挤压得喘不过气来。虽然他是用自行车来象征,但肯定是来自他生命的体验。

曹力的画就是一个生命的过程,他的“马”跟随了他20几年,他在每一个阶段,马都是一个见证,这个见证就是他自己,马的每一种变形都是他个人的一种显现方式,他的艺术就是他的一种生存状态,他不认为哪一种艺术会过时,或者哪一种艺术的思维会过时,因为只要他在思考,在观察,就要把这种思考和观察的结果表现出来,就会有马的出现,他有时会关注一个很大的主题,就是人与社会,生命与社会的关系,当他走在马路上的时候,他会觉得人的渺小,城市的急剧发展在剥夺人和自然的关系。有时候他又会追求一种非常宁静的状态,在一种梦幻中让马自由地变形、驰骋。曹力的这种矛盾是有意义的,他追求的状态就是人的诗意的生存,马的自由的变形就是对抗社会环境对人的生存空间的挤压。曹力永远是自由的,他的艺术也是自由的,总是给我们很多的想象,我们随着他的马走入他的个人空间,进入那个非常丰富的内心世界,同时也通过他的内心世界观看一个外部的世界,体验他向我们诉说的那个世界。 |