1 张晓刚作品

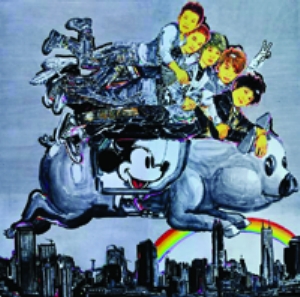

2 黄一瀚作品

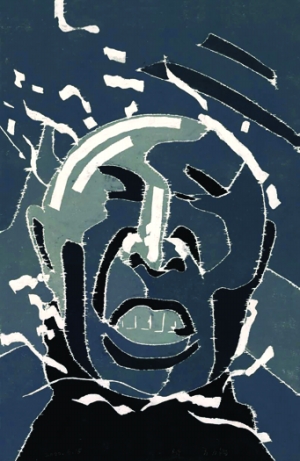

3 方力钧版画

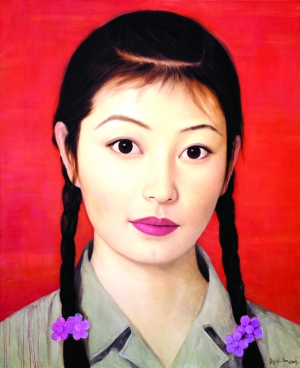

4 祁志龙作品

当代艺术将“活马”当“死马”医?

同理,当下大谈特谈的“走向世界”、“国际化”、“全球化”、“民族化”等也是一厢臆想。因为这一系列“口号”和“意识”皆与当代艺术、文化的核心精神相悖。简言之,将“当代艺术”视为一个确定的东西的做法和将“中国当代艺术”作为一个确定的东西并进行严肃探讨的做法极其危险。危险性隐藏在“当代艺术”和“中国当代艺术”这两种提法所隐含的悖谬中。“当代艺术”的开放性决定了它不具有“整一性”特征,“当代艺术”的“全球性”与“世界性”也注定了它酷似“现代性”——

带有普遍主义特质——这意味着它与类似“美国性”、“法国性”、“中国性”等的民族主义意识在精神指向上截然相反。即便如此,大多数人还是试图发现“当代艺术”的本质特征、精神倾向或价值诉求。根本原因在于,对“当代艺术”地清理以及对“当代艺术”概念的清理是中国艺术乃至全球艺术导向“当代艺术之后”的前提。

“后现代主义者”(“当代思想者”)皆不认为自己是“史”的结果,也不以“史”为目标、目的。例如后现代哲学鼻祖尼采与后现代艺术鼻祖杜尚,他们的思想创造皆不能被人们潦草地纳入“哲学史”或“艺术史”。因为,尼采和杜尚试图建构起自己的创造系统,这种系统既与众不同又具有稳定性和建设性。可以说,“后现代主义者”(“当代思想者”)皆具有相似的精神品格和相同的价值准则,他们试图发起“一个人的运动”——但这一运动向一切人开放。因此,中国诸多批评家、理论家、学者建构“当代艺术史”,试图将当代艺术形态纳入历史学范畴探讨,试图赋予当代艺术以史学地位,试图将当下艺术家早早写进历史的做法显现出荒谬性。一言以蔽之,将当代艺术纳入历史学范畴的做法是将“活马”(“当代艺术”)当“死马”医治的不明智行为。

当然,如果“将当代艺术形态纳入历史学范畴探讨”、“赋予当代艺术以史学地位”是为了确立一种新的创造基点的话,那么则应另当别论。但是,这必然会引出一系列问题:“当代艺术”是常青藤吗?“当代艺术”进入历史学家的著作意味着什么?“当代艺术的死亡”会为艺术、文化的发展带来多少期望?“当代艺术的死亡”与多元文化意识发挥应有作用现有何联系?“当代艺术的死亡”对人们认识“后殖民”有何帮助?……毋庸置疑的是,“现代化”涉及商品化、城市化、官僚机构化以及理性化,“现代性”是现代化的后果和最终成果。就此而言,当下中国人谈论“反现代化”、“反城市化”、“反理性化”、“反官僚机构化”为时尚早。

澳大利亚是英联邦中的一个独立国家,至今名义上的国家元首是英女王——女王任命总督为其代表。然而,正是因为澳大利亚过早的进入了后殖民的最后阶段,所以很早就跻身第二世界。没有人因为澳大利亚至今仍是英国的殖民地而认为其不是一个发达国家。

显然,这对于根植“大国意识”的中国人来讲是不敢想象的。因为,当下中国人绝不会认为,“后殖民不是魔鬼,后殖民是救星”。在这一进程中,人们最为担心的是民族风情的流失,相反忽视的却是合理的价值诉求和祖上“珍宝”的“拿来”。也就是说,所谓“当代”与否不应该诉诸于时尚、赶时髦、跟风等的庸俗功利意识,绝非以展示“胜利”、“超越”等的“动物性”征服欲为目标。因为,作为“主体文化意识”的“后殖民意识”(如扩张意识、征服欲等)与作为文化本身所带有的扩张性所导致的后殖民是不同的,因为先进的文化本身就带有扩张性——这根本上是由人类始终以先进文化作为奋斗目标的天性所致。

毋庸置疑,存在话语霸权的专制主义文化系统的存在依赖于权力——华夏传统文化从根本上诉诸于在权力上居绝对优势的阶层的话语,而现代多元文化系统的存在依赖于理论确证。现代多元文化系统与现代民主社会依赖于现代管理理论,其一方面诉诸于合理性——理论确证的必要性,另一方面诉诸于现代法律所树立的合法性。而现代多元文化系统源自兴起于西洋的“非理性主义思潮”。概言之,“当代”没有问题,问题在于人们该如何衔接当代价值与已化为碎片的华夏传统文化,进而创造真正对中国人新人格具有建构作用的新文化和新精神文明。“中国当代艺术是一瓶花”①,但是,如果没有改革开放,那么当下中国人连一瓶昙花也无福消受。

|