|

《云门舞集2》大剧院将演

《坦塔罗斯》

撰文、编辑/杜晋华

“我即将迈入65岁,云门舞集也即将40周年庆,我想到的都是退休,但我的退休有很多条件,其中之一就是,云门不能变成博物馆,更不能变成林怀民的纪念馆,云门必须继续下去,云门舞集2现在就是我的希望。”云门舞集2即将开启首度大陆巡演时,云门舞集创始人、艺术总监林怀民的语气稍显沉重但又充满希望。早在1999年,云门舞集26周年时,林怀民就在所谓的“人生关卡”之时,创立了云门舞集2。十几年来,年轻舞者组成的云门舞集2以另一种云门光彩杀出,不仅赢得台湾乡间地头的热捧,更夯实了云门的口碑。今年10月31日和11月1日,云门舞集2将首登国家大剧院戏剧场舞台,演出《云门新声》,并于11月在天津、上海、杭州、兰州继续云门舞集2的首度大陆巡演。

台湾人有3种情况会聚集在一起:去教堂做礼拜、竞选以及观看云门舞集的演出

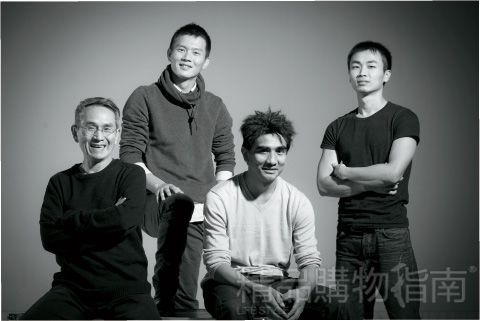

这一次,林怀民的态度很坚决,铁了心要做云门舞集2的“托儿”。在初期的沟通中,他拒绝面对镜头,只愿意让媒体把焦点对准云门2的3位年轻编舞家郑宗龙、布拉瑞扬、黄翊。然而,观察到大家对3位舞者的采访酣畅淋漓时,林怀民突然兴致勃勃地加入,畅谈云门舞集39年的发展,“云门舞集是华语世界的第一个现代舞团,也是台湾梦的投射,有时候,我甚至觉得云门就是台湾梦的守护者,所以必须尽全力将它的能量延续下去。”

一旦加入对话,林怀民就不由得回忆起云门最初的艰难与成绩。1973年10月2日,云门第一次在台湾演出,不过1000多人的坐席,却卖出去近3000多张票,还有很多人在场外站着等票。“这是因为台湾社会对新生事物有渴望,对艺术也尊重。云门不可能在德国或者美国诞生,他们已经有歌舞剧院的传统和继承,只有在台湾,大家期待舞团的出现,当云门一走进社区,大家就知道,这就是自己的云门。”他把这一幕称作“云门在众目睽睽的爱护和观察下诞生和长大”。

1988年,因为财务困难和身体过劳,林怀民关闭云门。当3年后再次回到台湾出现在公众视线时,他搭乘的第一个出租车司机责问他,“为什么要停掉云门?”林怀民答,“很困难。”司机师傅给林怀民上了一课,“我们开出租车也很困难,但一直在坚持。”接下来的一个月里,有11个出租车司机“教训”了林怀民,“有人回忆,宁可不做生意,也要载着家人去广场上看云门的舞蹈。就连没有真正看过云门演出的老人也托人传话给我,电视上、报纸上、收音机里突然没有了云门,这很不好。”林怀民这才重新开始了台湾梦的创造。

2008年,一场大火烧毁了云门租借的排练场。在他们没有主动募捐的情况下,两个月里,就有5000多笔单位和个人的捐款主动送来,希望云门可以有自己的排练场,林怀民无以为报,“他们就是云门非正式的股东,云门对所有人都有责任,责任的兑现就是延续云门,并做出最好的作品。”

观众不懂作品?没有关系。林怀民把创作比喻成“生小孩”,“人不能够去计划生一个什么样的孩子,孩子生出来之后,父母能做的只有倾听、观察,然后去成全他。有的时候,我自己也是在演出三四年之后,才体会到一部作品的逻辑和芬芳。”

正因为他的舞蹈有宽泛的阅读理解空间,即使在经济萧条、众多欧美歌舞剧院关门的今天,云门却依旧在欧美大都市有稳定的观众群——伦敦,11年里演出了7次;莫斯科,6年里演出了4次;美国,最长间隔不会超过两年……这都不是林怀民的骄傲,“艺术不仅仅是美学上或者地域上的价值。”他的骄傲在于,台湾人有3种情况会聚集在一起:去教堂做礼拜、竞选以及观看云门舞集的演出,“我们还能保证,散场时,场内不会留下一点垃圾。”

“如果有了代步车,那我的世界会变得很小”

采访中,林怀民会反复说起自己的年龄,比如至交提醒他,“你已经64岁了,出门连个车子都没有,每次吃饭都还是别人来接你。”“没有人会相信我没有一部车,于是,他们就想送我一部车,甚至给不会开车的我再送一个司机。”他很是懊恼,“我害怕有一个司机坐在我的旁边,如果有了代步车,那我的世界会变得很小,再没有更多机会搭乘公交车、地铁,我再看不到更多人的脸,我连和出租车司机聊天的机会都没有了……”最后,无奈的朋友只好送了云门一部箱型车,作为云门2上山下乡的得力工具。

此次首度来大陆演出的云门2创办于1999年,一则缓解国际演出增多后的演出压力,二则蓄积云门的年轻力量。成立当年,台湾发生“九·二一”大地震,林怀民亲自带领团员开赴灾区,在断壁残垣里,用一段段舞蹈给灾区人民打气。接下来的13年中,云门2形成了自己走进基层的传统,在学校、社区、乡村的每场演出,都有两三万观众跟着他们一起舞蹈,最多的一场更是达到了10万人。

现在的云门,由云门1负责全球演出,云门2则负责走进校园、社区做舞蹈普及工作,云门2主力编舞家布拉瑞扬就是12岁第一次在乡间看到云门舞蹈时,立志成为舞者。

曾经有云门2的舞者追随云门1去欧洲巡演,事后表示“不爽”,还是喜欢云门2更接地气的演出状态,“都市大剧场的舞台下,观众席黑压压的,就像是舞者在受审。”云门2的接地气也是林怀民自己享受的,“舞蹈要是没有了互动的活力,舞团就不应该存在了。”

《坦塔罗斯》

“云门2将来要走的路,就是云门的未来。当我不在的时候,应该有年轻人把云门扛起来,他们不必经受云门1过去30年来的生存之艰难,但他们的头脑一样经受挑战,需要比我更勇敢地去创作,用最大的能量去表达想象的世界,用新的手法和语言与新时代的观众沟通,所以云门不会变成一个博物馆。”

在林怀民的理解里,新时代的观众是以视觉感受为主的,“我们那一代追求的意义,可能有文字,也有舞蹈等种种,但今天的网络一代,视觉就是他们的语言,接受的幅度也更广更大,看到颜色、声音种种组合的舞蹈就可能给满分。”台北国家大剧院日前曾做过调查,结果发现,60%的观众是30岁以下的年轻人。这让林怀民很震撼,“不同于欧美大剧院观众席里的一片白发苍苍,这60%的观众就是云门2未来希望服务的对象。”话至此,林怀民难掩高兴开起了玩笑,“下午5点钟,从首都国际机场到西单,居然才花了40分钟,这就是对云门2最隆重的欢迎。”

云门舞集2主力编舞

郑宗龙《墙》的编舞

从小我就跟着家人四处摆摊卖拖鞋,街头活力和人生百态是我日后创作的源泉。台北艺术大学舞蹈系毕业后,我曾是云门舞集独舞者,现在担任云门2助理艺术总监。云门2的演出种类很多样,驻校教学、驻县推广舞蹈、校园示范演出、小区舞蹈讲座等,这些不同的演出,都需要更多地关注与深入地了解。从一位编舞者到助理艺术总监,我认为这是很大一步,也需要更多时间来摸索与了解,但我很希望有更多年轻的编导一同来构思,用不同的方式将舞蹈推广给更多的观众朋友,并且在这过程里,讨论、分享彼此对于舞蹈的不同观点。

2007年构思《墙》,是因为生活和创作都遇到了困境,处在一个低潮。我希望藉由这个作品来面对这个阶段的困境,走出低潮。“墙”,一般最简单的印象就是一种阻隔,这阻隔是人与人之间的关系,如果真的没有这些阻隔会变成什么样?墙是保护也是隔绝,是抽象的也是写实的心墙与围墙,所以我试着想这个墙可不可以打破?我想要打开“墙”。

布拉瑞扬《出游》的编舞

我是台湾排湾族的原住民,布拉瑞扬的意思是“快乐的勇士”。12岁时,受云门的启发,我立志成为舞者。台北艺术大学毕业后,成为云门舞者。1998年在纽约研习后十余年一直在欧美大都市“历险”。1999年云门2成立,当时我在纽约游学,创团艺术总监罗曼菲老师邀请我回台湾为刚成立的云门2编舞。我没有多少编舞经验,刚开始我不太知道要编什么。只记得当时常常做梦,这很有可能是因为压力的关系,但很特别的是,我做的梦大多跟死亡有关系,所以在舞作中出现的小道具:黑伞、黑皮箱、白色床单,都是梦里出现的东西。我试图将这些小小的片段拼凑起来,形成了《出游》这个作品。当时我不太确定这支舞在表达什么。《出游》算是我年轻不成熟的作品,它都是靠直觉编舞。不过12年后再回来看这个作品,我看到的却比以前更多了。一个作品不管到任何一个地方、任何一个国家演出,它总会带来不一样的惊喜,有人特别喜欢,当然就会有人不喜欢,这很正常。所以我常说,云门舞集2的演出之所以好看就在于,你可以在一场演出中看到多样多风格的作品,如果你对《出游》没有感觉,那你一定会在其他的作品中找到感动。其实我一直没有把原住民的东西放进我的作品里,最主要的原因可能是我没有找对方法,但我慢慢意识到母体文化的重要性,现在我重回台湾密集走访台湾原住民部落,搜集音乐舞蹈和文化素材,只有认识自己的根源,才能有更新的创作。

黄翊《流鱼》和《下回见》的编舞

从小我在父母开设的舞蹈社看母亲教探戈,也跟着从事广告设计的父亲习画,后来毕业于台北艺术大学舞蹈创作所。我正在进行将舞蹈延展成不同创作形式的计划,有装置艺术、微电影、静态摄影、电子书等,希望能够让舞蹈在失去舞者的状态下,以另一种形态存在,并给予观众不同于现场演出时的感动,另外也正在创作人类与机器人共舞的作品。

《流鱼》呈现了一种集体流动的身体感,舞者们像是海中的鱼群,汇集、流动、分散,详看单一组双人动作时可以感觉到动力快速地在两位舞者间转换。音乐家塞纳·马恩省奇斯的作品充满了摆荡的力度,使舞蹈能承接像浪一样剧烈高低地波动挥洒。《下回见》是学校编舞课的作业,没有想过会成为云2舞台上的作品。哈察都量小提琴协奏曲愉快的氛围中涵盖了紧张、潜伏,我将它转换成办公室中的人际关系,也在美国巡回时加入了上班族受压抑代表“超人”的形象,是一首节奏轻快的小品。

|