| 谈及当下中国的戏剧境况,他毫不客气地坚称,中国发展到现在仍然没有自己的本土戏剧,更没有形成自己的戏剧传统。

从业三十余年,导演了约八十部舞台作品,业界用“硕果仅存”来形容这位至今仍活跃在创作一线的戏剧导演。近日,75岁的林兆华首次以自己的名字发起戏剧邀请展。而谈及当下中国的戏剧境况,他毫不客气地坚称,中国发展到现在仍然没有自己的本土戏剧,更没有形成自己的戏剧传统。

文_水晶 ( 资深戏剧评论人 ) 摄影_ 受访者提供

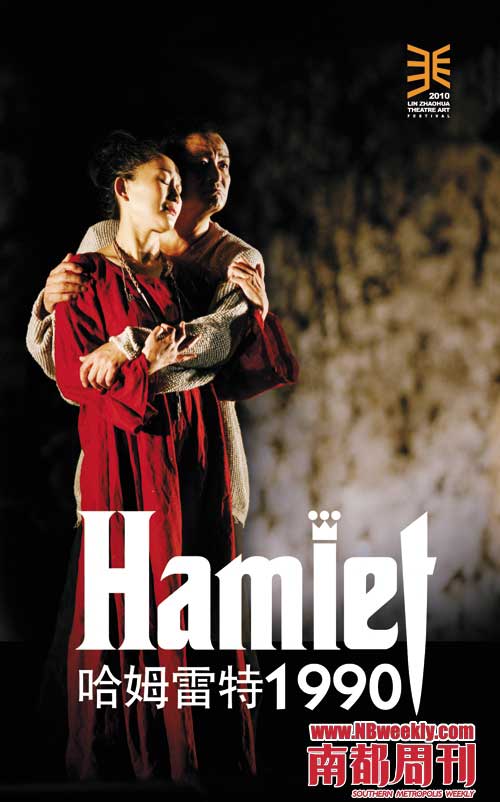

在本次戏剧邀请展上演出的林兆华部分作品。

濮存昕在《说客》中的定装照。

林兆华与同事在新剧《回家》排练现场。

“老有人说我‘先锋’,其实我骨子里特传统。我拿出一个作品,心里也兴奋也不安,特想知道大家看到它之后的说法。”在通过媒体发给观众的这封邀请函里,林兆华这样表达自己心里的忐忑。

11月29日至12月19日,林兆华戏剧工作室联合北京人艺演出中心等多家单位,举办“林兆华戏剧邀请展”。这是我国第一次由民间戏剧机构邀请国内外戏剧来京演出,也是林兆华第一次以个人名义做戏剧邀请展,并将作为一年一度的长期活动持续下去。

这次邀请展历时30天,在首都剧场上演七部戏剧,其中包括林兆华的经典剧目《建筑大师》、《哈姆雷特1990》;也有过士行原创、林兆华导演的新戏《回家》,徐瑛编剧的《说客》,易立明导演的《阅读〈雷雨〉》、《门客》等,还有德国汉堡剧团的《哈姆雷特》。

林兆华,人称“大导”,中国大陆最重要的戏剧导演之一。而对于国内一般大众而言,这个名字可能还显陌生,但由于在华文戏剧世界的重要性,他的名字自上世纪80年代起就陆续被亚洲、美国和英国的世界名人录与百科全书等收入词条,包括《世界名人录》、《世界杰出领袖录》、《国际传记录》、《国际传记辞典》等。

林兆华在戏剧行业的从业经历堪称独特,他早期是以演员身份进入北京人艺的,到上世纪70年代末才开始担任导演,1982年,他导演的《绝对信号》一剧在北京人艺首都剧场一楼的一个破破烂烂的排练厅里上演,那个时候的他已经46岁了。按今天的行情来看,他绝对属于“大器晚成”型的。但正是这部《绝对信号》,后来一再被当代戏剧史定义为中国小剧场、实验戏剧、探索戏剧乃至先锋戏剧的发端和“集结号”。一晃三十年至今,林兆华已经导演了约八十部舞台作品。

林兆华在上世纪80年代初期至中期的《绝对信号》、《车站》、《野人》,引发了中国80年代的实验戏剧风潮,这些作品从戏剧文学、剧场形式到思想内容都突破传统中国式的现实主义戏剧,正式开启中国当代戏剧进入现代主义阶段的大门。从90年代起,他与中国最具代表性的剧作家过士行合作《鸟人》、《棋人》、《鱼人》等剧目,被视为对中国当代社会发出最深切的反省,引起国内外文化界的关注。也就是从彼时起,林兆华的作品风格类型趋于多样化,包括现实主义风格话剧、前卫剧场、戏曲和歌剧等。

近几年,林兆华在戏剧舞台上发力更猛,从《赵氏孤儿》、《白鹿原》、《刺客》、《建筑大师》、《哈姆雷特》、《大将军寇流兰》到票房破北京人艺历史纪录的《窝头会馆》,几乎每年都会排新戏、大戏。在业界,作为几乎是硕果仅存的一棵孤独大树,虽然林兆华的作品未必都是票房大热,但却一直践行着“一戏一格”的追求,不同的戏可能有非常不同的评价或口碑,但有一点是共同的—林兆华一直是一个自由的创作者,不抄袭自己,也不被票房、明星、声誉和大师头衔等任何东西绑架。

多年前,本文作者曾以《空中的梦想家》为题,写过一篇关于林兆华的评论,关于他的天马行空、敢想敢做,在剧场这个空中楼阁中搭出一台戏来。这次面对面聊过后发现,这个被业界称为“老顽童”的戏剧导演,喜欢道家,喜欢“空”,喜欢用空的舞台来承载他的创意和表达。他引用了自己的经典作品《建筑大师》中濮存昕的一句台词:“到最后什么都是一场空。”

但是,当批判起中国当下的戏剧境况时他又是毫不留情:中国发展到现在仍然没有自己的本土戏剧,更没有形成自己的戏剧传统,没有建立自己的演艺体系;而相比较上世纪80年代,当下戏剧创作的原创精神的沦丧,伪先锋、伪现实主义对真实的屏蔽,知识分子的不真诚甚至成为帮闲,种种忧心忡忡从他严肃的言语中流露出来,因为“没有好戏”,身为戏剧导演的他已经三年不看戏了。

今天的原创精神比80年代差远了

南都周刊:1982年,你在北京人艺的三楼排演了中国的第一部小剧场话剧《绝对信号》,这部作品被定义为中国实验戏剧、先锋戏剧、小剧场戏剧的开端。30年过去了,中国的戏剧环境最大的变化是什么?

林兆华:还真是,一晃就30年了,真快。那会儿排《绝对信号》,真没想那么多,感觉这个戏就是“骗”出来的。因为人艺的大队人马都去外地巡演了,我就跟林连昆老师磨叽,说“林老师你帮忙演个戏呗”。那会儿林连昆在人艺还不算是腕儿,论辈分也比我长着一辈,但他因为正好没出去巡演,就答应了。我又去“骗”编剧,说你先就这么编着,有问题到了排练场再说,万一通不过审查我们再改。那时排戏要“党艺委”进行审查,而且当时“失业”(那个时候叫“待业青年”)是最忌讳的敏感性话题,根本不让提,何况主人公黑子还是个犯罪分子,绝对是主流意识形态不容的选题。我们就这么绕着圈地找理由,最后给剧本定了个“挽救失足青年”的半主旋律定位,戏才演成了。但那时真好玩,真的要比较起来,我们现在做戏的精神比30年前差远了,那个时候不光是戏剧界,是整个文学界、艺术界都在一种创作冲动里。也不知怎么的,慢慢就没有那鼓子劲儿了。

南都周刊:到1990年代就急转直下了,很多戏剧创作者慢慢放弃了在思想性和社会性上的追求,开始满足于一些形式上的探索,“深入人心”的力量越来越少了。我写《中国实验戏剧史》的北京部分时,也注意到这个现象。为什么呢?

林兆华:其实如果从审查制度来看,今天大家的创作环境真是宽松极了,基本上你什么都可以演,什么都可以说,但是大家却不知道该怎么说了。这真挺可悲的。从大的创作环境来看,中国的知识分子这些年是缺席的,几条路把他们都给分散了,有“招安”的,有下海的,有还在弄学术但是弄成了“学霸”的。真的像鲁迅那个年代那样有脊梁、敢说敢写敢思考的知识分子,太少了。

南都周刊:没有了知识分子,也就没有知识分子戏剧,只剩下白领戏剧和爆笑喜剧了。作为一个戏剧观众,我觉得这几年国内的戏剧创作局面是比较令人失望的,虽然新戏越来越多,但其实好戏的比例反而不断在降低,有时候我都害怕进剧场。你会想看其他创作者的戏吗?最想看到什么样的戏?

林兆华:我三年不看戏了,没有好戏。现在的戏都没有新东西,总是在形式上变一变,玩一些小的花招,没有新的艺术语言的诞生。我最近看了英国的《外套》,你看他们的演员富于激情,表演认真执著,形体的能力等等,都是我们的演员不具备的。他们的舞台和灯光很精致,东西不多,但是变化很丰富,这要求他们整体的操作要很精准。但就是《外套》里的这些手段,要搁在欧洲也是很常见的。可我们现在就没有这样的戏,没办法,人家的整体品质还是比我们要高。

南都周刊:今天的戏剧从整体生态来看,无论是市场基础还是创作能力,都处在一种比较薄弱的状态。你在创作过程当中,最大的困扰来自于哪个方面?

林兆华:最困惑的还是今天的原创精神比80年代差远了,要在作品中有所突破其实是很困难的。比如说在《建筑大师》里,濮存昕的表演有很大的变化。

南都周刊:是,我觉得在那部戏里濮存昕才真正成长了。

林兆华:对啊,但是你看那么大的变化放到戏里一看,表面上还是平平淡淡的,真的不容易,这要求演员有很大的追求。像濮存昕这种演员是很了不起的,他已经有了那么大的成就,还能够一直站在舞台上,一直去挑战自己、突破自己。我反对那种“我即角色”的说法,我常常跟演员说:“当你不演的时候,把戏演好”、“要既‘是’又‘不是’”,这些话真的很难理解,要靠演员自己去抓这种感觉。有时候我都不知道该怎么去跟演员说,就给他们布置作业,让他们去找三个答案:1.你自身对所演的这个人物的理解;2.你对现实的理解;3.你自身希望通过这个角色表达的东西。

南都周刊:其实还是如何建立自我与角色、角色与现实之间的连接,对吗?

林兆华:是啊。以前演艺行业都喜欢引用盖叫天的说法——“装龙像龙,装虎像虎”。但我觉得“像”还不是最重要的,重要的是怎么去“装”,怎么寻找新的方法,怎么加上导演要的东西、加上你自身要表达的东西。“像”只是浅层次的表演。可惜的是,现在大部分戏,连“像”都没做到。

南都周刊:《建筑大师》中,那个已经功成名就的大师很害怕“年轻人来敲门”。你怕吗?还是说你一直在等年轻人来,但来的人挺少,而且准备都还不充分?对于正在成长中的青年戏剧创作者们,你有什么样的期待和建议?

林兆华:我一直反对别人叫我“大师”,也反对“导演中心制”,创作其实是平等,尤其是戏剧的创作,是需要很多有能力的帮手的。这些年来,如果没有濮存昕这样的好演员、没有易立明在舞台美术上给我新的挑战,成就不了我林兆华。而且我还真不怕年轻人来敲门,真希望多些人来,但是真的不多。这些年也带过很多年轻人搞创作,像顾雷、黄盈、王翀,但是“创作”这件事在根本上是没办法教的,可以练习,因为练习可以增加经验,但是没办法教,只能靠自己的原创冲动和表达冲动去实现。现在很多的戏剧创作都是伪的,伪先锋、伪现实主义,一定要回到真实中来。知识分子不走真诚的道路,就是帮闲。

很多戏剧创作都是伪的

南都周刊:甚至帮凶,戏剧也一样。近年来有很多各种名义的戏剧节和戏剧展出现,这次你第一次以个人的名义举办“邀请展”,当初为什么会想到做这么一个邀请展?选戏的标准是什么?

林兆华:初衷还是希望一些剧目可以再演一演,像是《建筑大师》、《哈姆雷特》等。另外就是希望可以有机会在新的表演方式上进行一些探讨,我一直认为当代戏剧的表演是个大问题。不论是中国戏剧百年还是纪念曹禺的时候,我都这么说:“中国戏剧是没有传统的”,都是从欧洲来的那些方法和斯坦尼的基础,焦菊隐先生曾经在这个基础上做了一些现实主义的戏,在建立中国学派方面做了一些探索的工作,但这些东西都没有被很好地继承和发展。中国传统戏曲诸多的表演形态中有太多表演美学值得我们去好好挖掘和继承,在这个基础上我们是有希望建立中国的表演学派的。

南都周刊:你的作品堪称“一戏一格”,这是一种自然的呈现状态,还是一种刻意的追求?

林兆华:“一戏一格”这要求是焦先生提的,他说的很多事我都没做到,但这件我还真做到了。也不是刻意为之,就是靠着感觉,创作在很多时候都要依靠潜意识或者下意识,虽然那个力量不一定够,但会非常闪光。我每次选一个戏,都是因为我有话要说,并且可以通过这个戏来说。像《大将军寇流兰》,就是因为我在读布莱希特的导演笔记时看到他关于这个戏第一幕的一句话:“真正的英雄是自己人杀死的”。就这么一句话,让我特别感慨。

南都周刊:《大将军寇流兰》是你这些年来的戏里我最喜欢的一部。它是真正的悲剧,不是某一个国家或民族的,也不是某一个特定历史时期的,它是人类的悲剧。而且我特别喜欢两支重金属摇滚乐队在戏里的运用,你别管他唱得怎么样、唱的是什么,但那个形式就和戏里需要的内容特别贴。

林兆华:就是,这是莎士比亚一生最后的经典和辉煌,太有哲理了。用摇滚乐队是因为台上两军对垒是没办法演的,怎么演也不会好看,但重金属乐队那么一用,感觉就对了。可这个戏当初做起来真是费劲啊,那100多个民工演出,前几场每个人的10元钱饭钱还是我和易立明自己掏的,后来院里(人艺)认可了这种安排,才改成院里掏钱。

艺术家要保持精神自由

南都周刊:孔子说:“知之不如好之,好之不如乐之”。你怎么看待自己现在的创作状态?是知道该怎么去做戏剧,还是喜欢,还是享受?

林兆华:我觉得自己还是前二者兼而有之的状态,知道怎么做,也喜欢做,但还没有到享受的阶段。你看我没有什么家庭负担,也无忧无虑,即使是早年间我知道大家在背后说我败坏人艺的时候,我也不在乎,我的自由和个性从来没有被扼杀过。一个艺术家一定要保持精神和心灵上的自由,体制扼杀不了你,别的东西也扼杀不了你,你只要能做就做,就行了。

南都周刊:其实好多人不是被体制或别的扼杀的,他们是自己扼杀自己,被自己所追求的那些名啊、利啊、票房、声誉、明星什么的,没有的时候想要,有了又害怕失去,就这样把自己绑架了。

林兆华:嗯,所以我也不太愿意跟明星合作,没办法安排演出时间,有时候戏合成的时候他们能来半天就不错了,演出阶段只能他们有时间就演,演不了就停。这有什么意思呢?我就不弄那些专门靠明星的戏,自由自在,顺其自然。 |