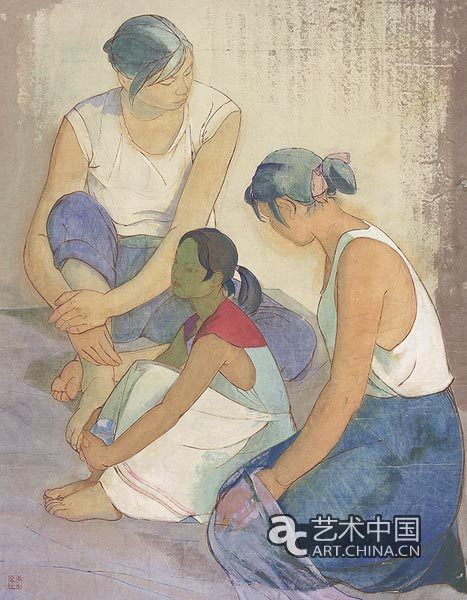

三姐妹 1961年 纸本-彩墨 133×110cm 袁运甫

在我幼时的记忆里,父亲不仅是一个非常认真和勤奋的人,而且他自律甚严,谨言慎行。每天早晨七点,他总是准时打开收音机,仔细收听每一条新闻,尤其是政治新闻。他不只听,更耐心阅读家里订阅的《人民日报》。那字里行间的些许变化都牵动着每一个中国人,尤其是知识分子的命运。他需从社论的字里行间搜寻揣摸新的政治动向,以免不小心讲错了话,惹祸上身,带累全家。母亲却不一样,她性格感性而简单,日常说话随心所欲,这总让父亲非常担心。我常听到他对母亲讲:“这话你不能出去说!”“你那么说很危险!”加之大环境的确风声鹤唳,家里也曾被“抄”过,母亲也就被紧张的情绪笼罩了很多年。这样的记忆,贯穿上个世纪的六、七十年代。

父亲精力过人,与他共事的同事学生都常常感佩不如。这要感谢奶奶给他的健康好基础和姥姥在困难时期竭尽巧思给全家的食物保证。他除了在学校的全天工作之外,在家里也从未有过什么休息和娱乐。我唯一记得的一次他陪我玩耍是他把我的黑白照片染成了彩色的,我当时觉得神奇极了。那奇妙的感觉近五十年过去依然记忆犹新。他平日在家中不是画画,就是写字。那时家里地方小,两室加一过道的格局不过四十多平米,住着全家五口人。父亲和母亲共用的书桌,不过一米二长。因此他那时画的很多作品都是在他们的木板床上完成的。他白天将被褥卷起,权当画案,夜深临睡前再将被褥铺回。父亲不画画时,总是在写着什么,有时是教案、读书笔记,有时是总结,汇报稿,甚或是检讨。父亲笔头快,即使是检讨,他也能开头结尾齐全,内容分条详实,并且一蹴而就。他有一大批艺术笔记本,上边记满了随时捕捉到的生动构图和灵光一闪的观点、感悟。其中图文并茂,生动异常。他写作勤奋,笔记本用得很多。当时物资匮乏,母亲就时常把她从印刷厂里拿回来的白书样供他当笔记本用,这就成了父亲最喜欢的素描本了。记得每年秋天,父亲就是拿着这样的本子,带着我们去故宫博物院的绘画馆看展览。每年他都会去仔细研读王希孟的《千里江山图》。他边看边用铅笔画出该图的大结构,周边密密麻麻地写上大段的分析和感言。今日再看他七三年创作的《长江万里图》,每一处都蕴藏着他勤奋研读的结晶。当年家中一摞摞的笔记素描,如今早已不知去向,也不知是在哪次搬家中失落了。

七二年,我九岁。印象最深的就是父亲从干校回京探亲时,带回来的一大批水粉画。新颖别致的构图,明艳生动的色彩,灰暗乏味的现实生活在父亲的画中如此阳光。在那个物质精神匮乏的年代,父亲让我最强烈地感受到什么是美!在父亲的画中,我从未见有涉及流行的革命或领袖题材。我也纳闷,这和那时我们经常去美术馆看的全国美展有大不同,但我也从未敢当面问过他。那时家里的地方小,他就经常到外面写生。每次出门,他总要背着一大堆行囊,其中有几十张对开大小的白板纸,一大包颜料、各种类型的笔和简单的生活用具。行李中必不可少的是一个搪瓷茶缸。父亲从不喝酒,他喜欢喝浓茶。也许浓浓的苦茶就是他的酒了。在困难的日子里,以茶代酒总能激发起他内心的冲动与激情。生活中父亲为人温和谦让,尽力置身是非之外。画画时他也偶尔利用自己的智慧,在画面一些细微处做一点细节的妥协。比如,他会在画角不影响全局的前提下有意识地加入一两块色彩鲜艳的小标语或革命口号,这样就不会让好事者有机会在政治上对他进行攻击,从而让自己的作品在危险严苛的政治环境下得以保全。我以为父亲这样做一定是煞费苦心,但其实不然,这些事对他而言,仿佛信手拈来,看似不经意间的一些小细节就足以让可能的政治陷害无从置喙。在紧张的教学和创作之余,最令父亲心情愉悦的,莫过于和朋友们、学生们在家中围坐论道,传看一幅幅他的作品。他总是兴奋地向他们讲述画画时的逸闻趣事,开心的容颜在日光灯下神采飞扬。当然他们更多的还是聊画法,进而谈印象派及后印象派中的莫奈、高更、梵高、塞尚及尤特利罗。更不能避开毕加索与马蒂斯,这两位在当时被认定为资产阶级形式主义艺术的代表人物,起码在课堂上是必须这样说的。这事面对今日的后学者都无从解说,然而当年若在外面讲起这些人,真会有政治立场上的风险,是犯大忌的。但那时在家里,父亲和朋友们却可以暂时忘乎所以,抛却枷锁,畅所欲言。

1990年 渔民之家 袁运甫

关于户外写生的议题上,父亲认为写生即是创作。写生画本身就是独立的作品,不单是为了创作去收集的素材。在对景写生中他就主动去组织构图,将眼前所见三百六十度的场景按照自己的喜好自由安排,形成主观的画面。这被他戏称为“乾坤大挪移”。关于色彩,他更有许多独特的见解。西方绘画讲究光所形成的空间之美,而中国绘画却注重物质本体的固有色之雅。外光的灿烂与物象固有色之间的和谐与冲突,总让他情绪亢奋。他总是能够将客观的科学精神与主观的心灵意志在画笔下变得水乳交融,自然天成,从而形成他独特的画风与格调。经常有人问他为什么总是习惯用蓝色?甚至用耀眼的群青蓝色来起稿?而画完后也有意无意地保留着不少蓝色的边线?这在古典西洋绘画中是犯了忌讳的。对此父亲从无直接回答过。这样的处理是因为老家童年门画的记忆使然?还是他所钟爱并常年收藏民间木版年画的潜移默化所致?亦或他只是觉得画面这样品上去更有味道,生动好看而已!

父亲对绘画的态度是尊崇、迷恋、坚守。在最困难的日子里,他从没有放弃他的绘画。在频繁的政治运动中,在学校工作并不鼓励大家画画的环境下,甚至在下放农村的干校劳动中,他都冒着被边缘化、被冷置、被批判的风险,顽强地追寻自己内心的艺术准则。在社会大变革的时代潮汐中,守护人道人伦精神的底线,不与邪恶及财富的诱惑共舞。这样的定力使他的人格更具魅力。

在父亲的性格中,兼具了两类全然不同的面貌—隐忍与坚韧。在生活中,只要能让他画画,一切委屈,一切障碍,一切限制,他都可以隐忍。他将这一切压力,都转换为在艺术中的顽固、顽强与顽抗。他顽固地认为艺术中的创新为第一要素,这是人类进步和想象力的源头。而自由思想就是艺术创新的前提。对于现代艺术,他顽强坚持自己的观点,认为西方近现代的绘画经验非常重要,甚至可以成为我们今天艺术发展的重要推手或参照系。关于顽抗,即不阿谀主流,自觉地抗拒主流,这是父亲在温文儒雅的外表下分毫不让的内心准则。在父亲的青年时代,他就崇尚艺术的纯真。文革期间,他回避时髦的现实政治艺术。改革开放之后,他用最大的精力投入教学之中,他在任时期的中央工艺美术学院装饰艺术系在上世纪八十年代成为美术考生们最向往的地方之一。同时,他又用超人的的精力完成了许多大型的社会艺术,公共艺术,试图以现代审美精神来改造社会。当市场经济介入艺术品创作之际,他又回到书斋,潜心关注绘画本身,研究中西方艺术之间的异同与融合。父亲的绘画之路,是特殊的历史条件下所产出的无可复制的艺术。而正因为他的孤独与乐观的品行,使他和他的时代产生了距离。而这“距离”的迷雾,又向我们展示了一幅现实生活的复杂性与艺术创作的艰巨性的奇美画卷。

祝父亲身体健康,艺术之树长青!

袁加

2014年3月于望京