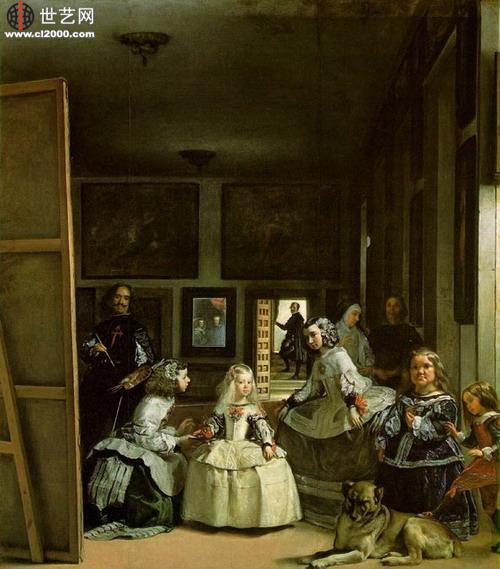

|

(若不看这幅画,谁知道《宫中侍女》就是《宫娥》?)

1 烂译学术名著

出版福柯这样一位大思想家的学术著作,应该是件严肃的事,然而,读者很难相信,就是这样的大思想家竟然在中国学术界遭遇了让人难以容忍的烂译。由于烂译,阅读福柯论委拉斯开兹名画《宫娥》的文字,读者很难明白福柯究竟在讲什么。这是什么样的烂译、为什么会出现这样的烂译?且看以下烂译之例。

福柯名著《词与物---人文科学考古学》(上海三联书店2001年12月版)的第一章是《宫中侍女》,讨论17世纪西班牙画家委拉斯开兹的名画《宫娥》。看中译本的章名宫中侍女,我们便知译者不具备美术专业的相关知识,不了解这幅名画在中国美术界早有公认的固定译名《宫娥》。也许译名可以各随其便,不必跟随专业内早已约定俗成的译法,但这至少说明译者缺乏应有的专业知识,有可能造成读者的误读和误解。

果然,开宗明意,译者因缺乏专业知识而造成的误译马上就出现了。在该书中译本第一章第一节第一部分第一自然段,我们读到这样的译文:

画家在他的画布前站得稍稍靠后一些。他看着他的模特儿;也许,他在考虑是否增加最后修饰的几笔,但也有可能他的第一笔还没有落下。握着刷子的手臂向左倾斜着,朝着调色板的方向;它一时停在画布与颜料之间。熟练的手被画家的目光悬住了;这种目光反过来也落在已决定的姿势上。在精美的刷子尖与刚毅的目光之间,一幅场景将展现出来。

展现出来的是什么场景?汉译本为我们提供了插图《宫娥》,也就是福柯开篇这段文字所描述的委拉斯开兹名画。然而不幸的是,我们在画中没有看到刷子,更没有看到那精美的刷子尖。我们看到的是画中的画家(委拉斯开兹自己)手里握着画笔,一只普普通通的17世纪的油画笔,那画笔绝不是刷子。

本段的另一重要理论术语凝视(法文regard/英文gaze)在原文中连续出现了三次,涉及凝视者与被凝视者的互动和相互转化关系,涉及图像再现的不确定性。但是,在中文译本里凝视完全缺失,代之以普通词语目光。须知,福柯《词与物》第一章的一大论题就是凝视,而译者却茫无所知,读者也就只好跟着茫无所知了。这个问题本文稍后再议。

译文第一句已经说明了这是讨论画家和画作,难道译者还不知道画家手里握的应该是画笔而不是刷子?具有讽刺意味的是,译者在翻译这段文字时,作过相关考证,在该页写下了译注,说明委拉斯开兹是画家,而不是用刷子刷墙的粉刷匠。尽管有的画家的确用刷子作画,但委拉斯开兹没用。如果译者在翻译这段文字时,能认真看一眼插图,了解一下福柯所描述的画,或许就不会将画笔翻译成刷子了。再者,那画笔的笔尖也不是精美,福柯是说画家在调色板上调抹好了画笔,可以往画布上涂油色了。精美一词来自法文fine(英译本用同一词),相当于中文准备好了。画家涂油色不需要精美的笔尖,但需要调好了油彩的笔尖,而且福科刚才说过:委拉斯开兹可能马上就要落笔作画了。

我们知道,在法语、英语等西方语言中,画笔与刷子是同一词(法语pinceau/英语brush),就像绘制与粉刷是同一词,画家与粉刷匠是同一词那样。要想在翻译中区分艺术家与粉刷匠,就得根据论题和语境做出判断。福柯的中文译者既然已经作了注,告诉读者委拉斯开兹是画家,那么为什么还会有刷子之译?这不仅是语言能力问题,而且也是专业知识问题,更涉及到文化和跨文化的沟通问题。

由于译者在双语能力、专业知识、文化和跨文化沟通这三方面存在问题,未能用中文传达出福柯的原意,于是读者从汉译本中便难以读出《词与物》第一章的论题,很难明白福柯讨论《宫娥》一画的目的究竟是什么。

由此,我以提问方式来道出本文观点:从事学术翻译的前提是什么?或曰:译者的素质是什么?我从福柯的刷子想到三个答案:译者的双语技能、专业知识、文化与跨文化的沟通是从事学术翻译的基本前提。

下面试述之。

(看清楚了:这是委拉斯开兹的画笔,不是刷子)

|