推荐语:

随着这两年的“抽象热”,许多抽象艺术家愈加频繁的走入我们的视野。2016 年初在今日美术馆举办的“抽象艺术研究展”将其中最具代表性的十六位艺术家汇聚一堂,让我们得以看到当代中国抽象艺术家最高级别的集体亮相,谭平正是其中的代表人物之一。

谭平与其他抽象艺术家类似,一方面早就不在乎作品的风格、观念等外在形式,而是在不断回到更加自由,鲜明的个人化表达;另一方面,因为作品的非具象性和理论方面的相对滞后,他姑且也一直在参与着与“抽象”有关的方方面面的工作。他在努力将这一几十年来一直默默发展的艺术家群体和他们的作品带入人们的视野,力图证明他们的存在对于中国当代艺术完整性和成熟度的价值。

在中国当代艺术整体原创能力下滑的时候,以谭平为代表的中国抽象艺术家保持了自身在艺术本体上的创造性,并提供了一条可供人们继续思考挖掘的新的道路与空间,抽象“热”,也就是自然而然的了。

一、“抽象”的涵义随着时间的演进而变化

做学生的的时候,总是希望通过某一种风格,某一种样式把自己的个性表达出来,比如印象派、表现主义、抽象艺术甚至更多不同的方式。后来突然发现,各种艺术语言都是外在的形式,如果要表达内心的真实,可能用最简单的语言就可以把内心感受表达出来。所以,近些年的主要工作是在做减法,把这些风格与流派的影响逐渐去除掉,也无所谓抽象不抽象。这是在多年的艺术经历过程中慢慢体会到的。

上世纪 80 年代末到了柏林艺术大学学习,对抽象艺术有了比较深入的了解,认识到今天的抽象艺术不仅仅是一个形式的问题,它经过了近一百年的发展,抽象概念的认知已经有很大的改变。今天你做的“抽象”只不过是没有具体形象的,或者是无法识别的形象。事情的关键也不在是不是“抽象”的问题。

今天看似抽象艺术的展览很多,其内涵已经有多重诠释。每个艺术家也都呈现不同的面貌。在这个领域,大家对于“抽象”这个词的理解也是多元化的,今天的“抽象艺术”已经不是一个艺术的风格与流派,每个人都是一个独立的个体,看起来很散,但这很重要。

我觉得,现在特别需要做两方面的工作,一方面好好研究抽象艺术家的个案。比如今日美术馆“抽象艺术研究展”中的艺术家,每个都是一个很好的个案。他们成长的过程都有相似之处,如大都经过学院的美术教育。后来的道路就有了变化,一部分出国,一部分在国内,有的是自由艺术家,有的在体制内,经历各有不同。从事抽象艺术的原因,以及对抽象的认识也有很大区别。如果把这些个案做深入,找到他们共性特征的话,那中国的抽象艺术也就诞生了。

另一方面,就是艺术批评界能够从更高的层面观察和研究一下这些从事抽象艺术三十多年的艺术家,直到今天还有不断创新的劲头,现在的作品看起来还是挺新鲜的。他们需要理论界和批评界给这些人一个很好的判断和定位,如果简单的局限于“抽象”的范围来概括的话,是不够的。应该把他们放到中国美术史发展的框架之中,去看看他们的意义到底是什么。开玩笑说,中国的抽象艺术是需要追认的,如何放到中国当代艺术的框架之中,现在就要看理论界的高手了。

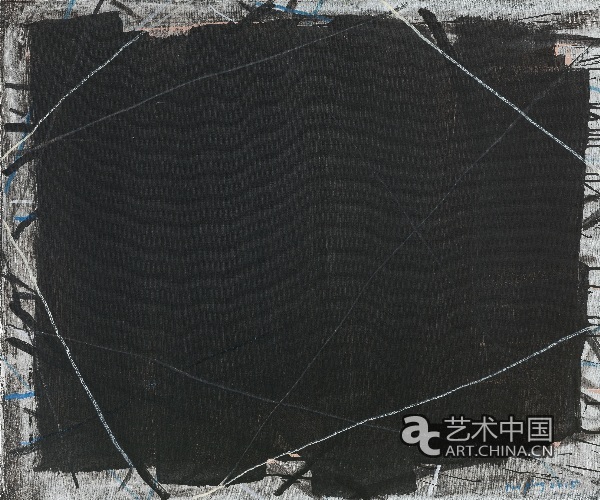

向罗斯克致敬_布-丙烯_120x120cm_2015

二、一件作品显得不伦不类,不中不西,可能恰恰正是今天的现实和文化包容性的体现

中国的当代艺术大多都是以西方的视角来看的,包括带有中国符号和与意识形态有关的作品。而抽象艺术家的作品,表面看来没有了可识别的符号,也没有了意识形态的特征,但它却能真正以视觉的方式,呈现中国的文化特征。这种东西一旦被发现并阐述好的话,它就能代表一个国家真正的文化精神,就像日本的“物派”和韩国的“单色绘画”。

中国的艺术家对写实绘画的鉴别经验非常丰富,可以精确的分出不同写实艺术家细微的区别到底在哪,能看出在造型和色彩感觉上些微的不同。但是对于抽象绘画,却没有这样的经验,在他们看来都是一样的,或者只能大略分为冷抽象和热抽象。如果这样的话,那根本就分不出“物派”和“极简主义”的区别了,更分不出相同风格艺术家的不同了。

“中国抽象”我认为是一个假问题。每个艺术家都不可脱离它生长的环境影响,更没有一个绝对概念中的“中国”。有些作品表面上看起来“很中国” ,可能并不是真正的、今天的中国。与此相反,一张画看起来“不中不西,不伦不类”,但是它背后的东西有可能恰恰是当代中国的。

在中国,今天的每一个人,即学习中文,也学习英文,吃麦当劳、穿耐克、开奥迪,很多东西都是混杂的,可以说没有什么是纯粹的。刻意把自己的作品弄得“很中国”,其实是一个假象,这本身正是西方式的思维,与东方的哲学观是截然不同的。一个东西显得不伦不类,不中不西,这是自然生长的产物,可能恰恰正是今天的现实和文化包容性的体现。

三、表现方法的不断变化,并没有遮蔽“谭平”

很多抽象画家都是从具象绘画一点点发展到抽象绘画的,我也不例外。都是摆脱了对具体物象的描述,寻求更为自由的表达方式。抽象艺术的本质就是追求个人价值的充分体现。我的艺术都是随着个人生活经历的变化而变化。作品中的颜色、线条的变化都是与我的经历有着密切的关系。敏感是一个艺术家最重要的东西,生命中的任何一次变化都会影响到艺术家脆弱的神经。我很希望通过瞬间的表达,呈現生命的永恒。只有这样,“你”永远活在你的每一件不同的作品之中。

因此,虽然我采用的绘画方法不断在变化,但最终大家看到的还是“谭平”,而不是很“中国”,或是“中国抽象”。自然长出来的东西,才是最生动和真实的。

四、“抽象热”是表面现象

这几年抽象艺术比较热,一方面是因为其他的艺术形式都弱化了,没有新的流派来替代,所以抽象艺术就显现出来了,抽象艺术一直存在,它顽强地生长在主流之外。另一方面就是普通大众的审美在不断提高,看惯了具象绘画觉得没什么意思了,愿意有一个更加个人化的选择。再就是市场表现越来越好。这几个方面凑成所谓“抽象热”。

抽象艺术的市场一直处于一个相对比较正常的状态。所谓“抽象热”对于抽象艺术家来说影响不是很大,无论市场不好的时候,还是好的时候,也都是在做自己的事,市场影响不了我。可能市场对年轻人影响大一些,有时市场会决定他们是否继续进行抽象艺术的创作。

展览现场

五、关于 2015

2015 年,我在亚利桑那州立大学美术馆做了“彳亍”的展览,我把二十多件纸上作品铺在台子上,放置在空间里,还有一个录像作品。当时有五个展览同时开幕,很多观众非常喜欢我的这个展览,觉得很有意思。观众俯视或是蹲下来看这些作品,是在阅读。

这个展览之前在北京的偏锋艺术空间也做过,但我觉得这个展览拿到美国之后反映比国内还要强烈。因为如何观看的问题在国内没有对比,大家也不太在乎怎么观看的问题,但当拿到另一个文化背景的空间中去时,他们会突然发现东方人的观看方式与他们真的不一样。

第二个展览就是在今格艺术空间的个展,更多是关注空间、作品与色彩之间的关系。每张作品的墙面颜色都不一样。

历史 History 300cm×400cm 布面丙烯 2015

五月我在中国美术馆做了与瑞士艺术家卡斯特利的对话展。这个展览还将在2016 年五月份在上海举办,这次展出的作品基本上将会是合作完成的,他画一半,我来画另一半。会有很多不可预知的效果发生。

2015年最后一件事情就是在今日美术馆举办的“抽象艺术研究展”。这个展览算是对中国抽象艺术年的一个小小的总结,希望从此开始,一步步深入的对中国抽象艺术进行研究。下一步怎么做?很多人也在关注。包括我们做的研讨会,很多人也在积极的参与,都觉得有必要好好讨论一下。一方面希望策划年轻的抽象艺术家的展览以及多媒介的抽象作品中。另外也希望把这个展览带到国外的美术馆去展览,同样的东西放到不同的环境和视角之下,会有完全不同的评价。

儿时的胡涂乱抹已经没有了记忆。我猜想,那时候一定是没有什么目的,只是囿于本能。后来去了小学,上了中学,我就在作业本和书的空白处画画儿,画我想象中的人和物。

十三岁,我开始拜师,正式学习素描。从此“写生”这个词,替代了“画画儿”。

写生的装备要有画板和画架,还要把画板放在画架上立起来画。眯着眼观看远处桌面上的立方体,用削尖的铅笔,一点一点地描绘,真实地把我看到的东西画到纸上。通过写生我发现了,以往物体看不到的结构、透视、光影,还有塑造物体的绘画方法,“写生”中有太多的惊喜,使我完全迷恋在再现的状态中。

后来,我上了中央美院。在写生的对象变得更为复杂的同时,还添加了新课题“创作”。为了“创作”,我好比一个无头的苍蝇,到处乱飞。一会儿学某大师的风格,一会儿又被某同学的方法所吸引。回望那个时候的作品多多少少都透出些学习大师的痕迹与受到不同流派的影响。然而,也正是经历了这个时期,我的“创作”与“习作”不再分家,统称“作品”。

在德国学习的五年,自己面对的并不仅仅是学院的艺术课程和博物馆大师的作品。真正影响我的是在那里学习与生活的全部:与你打交道的人,社会环境,看问题的多元视角,价值观、生活观乃至世界观。事实上,我们曾经熟悉的经典作品,一旦真实地出现在自己生活的场域中,它对我的震撼远没有想象中的强烈。在那里,慢慢的,我开始真正理解这些大艺术家及其作品产生的渊源。

静,能令人思考。远离中国,可以自觉地开始内醒。我是谁?从哪里来?要到哪里去?思考的过程与表达的需要,开始对抽象绘画的研究与实践也就变得自然而然了。

1994 年春,学成归来,我重返美院做教师,并开始筹建设计专业,后来又从事教学管理工作,俗称“双肩挑”。学院规模变大,日常事务也变得越来越庞杂,除了正常教学,我的业余时间也几乎全部被学院事务所占满,全然是一种超负荷的工作状态。我的角色,也由一个专业画家转变成一个教育管理者。基于对教学的不舍,我在痛苦与纠结中逐渐适应了这个角色,心平气和地在做一个“业余画家”。业余画家不太求结果,更在乎如何在有限的业余时间里去感受画画的快乐,在沉静中去寻回曾经的初心。正是对“业余时间”的有效运用,形成了我自己的创作方法。

挤出空闲时间来到工作室,我做的第一件事就是把画面涂抹一遍。这种涂绘是在主观限定的时间内完成,只有改变以往画画的常态,不断与过去的习惯相对抗,才有可能在限定的时间内完成一个最基本的工作:“涂满画面”。“涂满画面”的行为,消解了对绘画结果的述求,使“体验过程”成为我画画的核心议题。一张 2 乘 3 米大的画布用 10 分钟像油漆匠似的涂抹一遍,已然是一个不轻的体力活。然而我却非常享受为“涂满画面”而去不断“覆盖”已经存在的作品这个过程抑或行为,因为这里指涉的是一种态度和勇气。

可以说,我的作品时刻都处于未完成和重新开始的状态。无论画面看起来如何的完美,都存在被“覆盖”的可能。覆盖一幅并不完满的画,通常都不会太在意,若是要去覆盖一幅几近完美的画作,内心就会有纠结与不舍,和难以名状的痛。覆盖过去——如同否定自我,需要勇气。它既是一个决绝的行动,更是一次“再生机缘”的创造。

覆盖的行为,会改变常态的视觉经验与哲思观念,刺激麻木的思想与灵魂。越是完美的画面被“覆盖”,这个行动越能体现其意义。

“覆盖”这个行为,从物质层面来看,图像虽被覆盖,它曾经的样貌仍然存在于层层颜色之下,如同人类的历史,经过了多次自然破坏和人为摧毁,我们依旧可以看到和感受到时代的痕迹与气息。“覆盖”是时间切片的叠加。从精神层面来看,“覆盖”这个行为,如同修行,强心健智。

我很少回顾自己的艺术历程,自觉还没到回忆的时节。然而,为了筹备“画画”这个展览,我把从十几岁到新近的画作,一一摆放开来做了梳理,并挑选出展览的作品。面对这些相隔四十余年的画作,从“画它”、“画我”到“我画”这一漫长过程的转变,我恍然明了,走过这么多年,画中的我并没有改变,我还是那个爱“画画”的我。可以说,“画画”是我的常态,从儿时到今天,一直是拿着一支笔在画画。“画画”,并不需要体现一个人的身份,也无关乎年龄长幼,它只是出于本能的需要。

“画画”是我这次展览的名字,它可以非常准确传达我对艺术的理解。