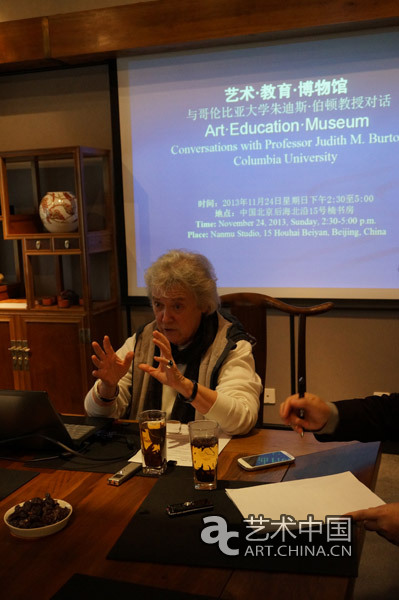

艺术·教育·博物馆:与朱迪斯·伯顿教授对话研讨会现场

时间:2013年11月24日

主讲人:朱迪斯·伯顿(哥伦比亚大学)

讨论嘉宾:宋向光(北京大学)

主持人:杨应时(中国美术馆)

杨应时:首先,我向大家介绍一下今天到场的嘉宾。朱迪斯·伯顿教授,美国哥伦比亚大学教育学院艺术与艺术教育专业主任,美国哈佛大学教育学博士,英国皇家艺术学会院士,中国中央美术学院名誉教授。宋向光教授,中国北京大学考古与文博学院教授,赛克勒考古与艺术博物馆副馆长,中国博物馆协会高校博物馆专业委员会主任。

今天我们分别就东西方美术馆现状,美术馆定位以及美术馆教育与两位教授进行讨论。

朱迪斯·伯顿:我2001年来到中国对当时中国的美术馆做过一些调查,当时的中国美术馆管理人员都希望找到美国、英国美术馆教育的模型进行学习。今天我来到中国却听到了不同于十多年前的声音。很多美术馆人员希望和西方的美术馆教育和管理方式保持一定的距离。我想知道的是,这十年间中国的美术馆教育和理念发生了怎样的变化?是什么原因使中国的美术馆产生了这种批判式的声音?在西方美术馆体系和中国本民族独特美术馆体系中是如何平衡的?

宋向光:我们抱着一种学习的态度来看待西方的文化、美术馆教学以及管理。在中国的美术馆中,我们暂时还没有遇到中西平衡的问题。我认为这种现象的出现更多的是从事艺术创作工作的艺术家中,现在越来越多的中国艺术家希望通过中国特有的思维方式和表现手法,来表达中国人自己的艺术品质,以此来与西方艺术加以区分。

朱迪斯·伯顿教授在研讨会上发言

朱迪斯·伯顿:我看到了一种有意思的现象:中国的艺术家更多的希望突破传统,找到新鲜的东西,但是在这种刻意突破传统的同时总是能在作品中发现中国传统文化的影子。而美国的艺术家总是会刻意发掘自己的传统,这是非常不同的两种状况。这种现象在博物馆中有哪些体现吗?

宋向光:中国在1860年以后就开始了对新事物的探索。我们在很早之前已经开始了对中国文化的反思,并对中国几千年的文化试图进行全新的解读。在中国的博物馆文化中,我们更多的是根据中国当时的发展和需求来进行艺术的传播。

用历史来解读历史,不再强加给艺术品一种置评,这是我们现在需要努力做到的。当然,在这些年的探索中,中国的美术馆事业还存在着很多问题,比如,一些观众对历史不能充分的理解,这种用历史解读历史,不强制性界定艺术品的方式给了观众更多的空间,但会给观众解读艺术品带来一些困难。

杨应时:中国对艺术的解读经历了从宣传意识到对艺术品本体解读这一过程。今天,中国的博物馆角色有了全新的定位和认识。我们开始积极的从美术馆,博物馆,艺术作品内向性角度去思考,希望带给观众更加客观的艺术展览。在艺术和美术馆迅速发展的今天,作为美术馆的建设者,我们已经开始重新反思、定位美术馆的功能和作用。

朱迪斯·伯顿:美国是一个多元化的国家,在美国很多的博物馆采取一种以小见大的形式来展示艺术品。一件小的物体,放在大的背景环境下就会有多元的理解和多元的体验。

在美术馆方面,我们更多的工作是展示,并不强加给观众一种理念。这种不以置评的展览态度给观众更多的可能性,可以让观众从自己的角度来对艺术品加以思考。在这种宽松的展览意识形式下,观众和物品之间的关系就变得更加紧密。

中国北京大学考古与文博学院教授宋向光

宋向光:中国有很长的文字历史,这对中国的博物馆事业来说既是特色、优势也造成了一些限制。在传统中,中国的历史大多是帝王史、精英史,缺少人气。而中国的博物馆教育,在这样的历史惯性下容易脱离群众。中国的博物馆展示很少有从普通人民的角度去看待的展览。

朱迪斯·伯顿:在大英博物馆,你会看到不同时期同一题材的作品放在一起展示,这也许听起来非常奇怪,但是你会发现,其实他们之间会有某种联系,甚至他们自己会进行对话。我们对艺术品的讨论并不局限在艺术品本身,更多的是对艺术品背后的文化的探索。我们对艺术品的解读应该是多角度的,开放性的。

宋向光:中国的美术馆教育更多的是意识形态的宣扬工具,在国外则更关注观众自身的感受。