|

开放区和非开放区的比例8:2

而同时我们也要考虑故宫的特殊性,故宫不仅仅是文物景点,而且它是一个博物馆,它的每面墙、每个地面、每一座建筑,每个门楼,每个地点都应该保持一种清新、典雅的一个环境,但是确实故宫博物院不像现代建筑的博物馆,比如我们国家博物馆,比如军事博物馆,这样处于封闭的楼宇环境中,故宫是由八千多间分散的房屋组成的,还有更多的室外开放空间和复杂多样的地面环境,比如高低错落的城墙,巷、胡同、假山、河道等等,对于它的保护也增大了许多压力。如何解决开放与保护的矛盾点?

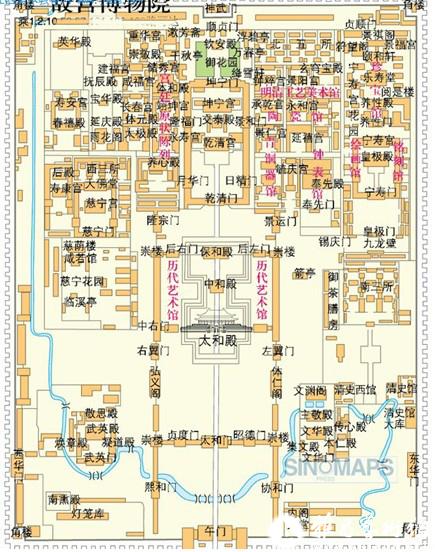

开放区包括开放展示和游客服务,目前,故宫的开放区域已经从大修前的30%提高到45%以上。全部规划完成后开放区与非开放区的比例约为8:2,开放区包括开放展示和游客服务,未来故宫博物院对公众开放的面积大约占全部面积的76%。同时,不仅把红墙内的这些古代殿宇还给观众,而且也使我们西河沿儿即将建设的文物科技保护恢复原来古建的形式,要建成文物科技保护长廊,我想这个长廊将来可以向专家学者,也可以适度地向社会公众开放。

还有一些大家所观赏不到的风景。故宫里面的倦勤斋、雨花阁非常精美,单院长也极为难的说到我们也真是想把它向游客展示,让大家来看看古代建筑这样的一些最精彩的空间,但是它的区域、它的空间、房内和院内的空间极为狭小,室内空间、光线也不足,因为它不能用电,易损的文物数量非常多,虽然目前已经修缮好了,但是依然未敢对社会开放。因为从文物保护的角度,如果同时涌入几十个人对于这些文物来说都可能是灭顶之灾,它的地面、它的墙面、它的文物,所以怎么开放确实是值得研究的课题,我们现在已经通过科技手段对原有的文物倦勤斋、雨花阁原有的文物和建筑进行了数字扫描和影像的设置,并且准备在网上数字故宫中进行展示,使广大观众、社会公众能够看到这些精美的建筑和里面精美的陈设,来了解和欣赏故宫的美。

去故宫何不有备而来?

故宫的淡季和旺季差距非常明显,每年观众流量曲线图上都呈现出“双针一峰”的图形,所谓“双针”就是“五一”、“十一”两个突然间就高起来两根针,然后暑期是一座峰,具体来说“两根针”就是单日峰值超过12万人,最高值达到14.8万人,这是历史上最高的一天,每日超过800人。而暑期更是人流密集,持续时间长达一个多月的状况。而故宫的淡季日,每天平均只有3万人,刚刚过去春节的黄金周,故宫平均每天也只有3万人。

在区域方面,第一次来故宫的普遍观众总是要沿着中轴线走,沿着中路参观,看故宫壮美的古建筑群,看古代皇帝的宫殿,看他们起居的生活场所、生活场景,因此故宫中轴线上的观众格外集中,这种时间上和空间上的不均衡正是故宫文化遗产保护和开放服务矛盾所在,也是故宫文化遗产保护的难点和重点。首先空间,一方面通过修缮,我们努力使更多的文物建筑保持健康状态,通过修缮使更多的文物建筑群实现了对公众开放,对参观者开放,根据故宫保护总体规划,故宫的开放面积已经由2002年,就是故宫全面修缮之前的开放面积30%左右增加到了目前的45.79%,就是已经从30%增加到45%以上,面积现在开放的面积在73万平方米,就是73公顷,紫禁城内达到了32.97万平方米,就是32.97公顷,已经实现了开放。

另一方面故宫也在努力通过调整展览布局,合理扩大开放空间,通过了提高服务水平,通过改善服务设施,通过有序疏导人流来增大接待能力,来降低单位面积的人流,来减少拥堵风险,涌入故宫的参观者控制的虽然可以,通过有些手段给予一些疏导,但是进入故宫的参观者也仍然要通过一些手段使他更加有序。比如开始实施的单向参观对于缓解人流、规范人们的旅游行为起了很大的作用。举例来讲,将设立与风貌相符的、我们性质相符的展厅,与南部的武英殿等展厅共同组织西部的开放区,吸引更多的观众从中轴线上分流出来,同时将回收故宫进行管理的文物建筑经过修缮后,科学合理地利用起来,这样做不仅增大开放空间,可以通过这些空间提供综合服务接待能力,已达到间接增加开放面积的目的。

那么作为故宫客,出于我们的游览质量同时考虑到一点点故宫的保护工作的进行,尽量合理调整参观时间消峰填谷并且在游故宫前合理设定个性话参观路线,我们既能更有质有效的畅游故宫,又能为故宫分忧,何乐而不为呢。再配合故宫制定的科学合理的整改措施,故宫所面临的困难和难题会得到很好的解决。

博物馆被用来当作传播资讯与建立公众态度的媒介。其实故宫的工作随着透明性和公开性的不断增强,反而更有利于公众对于故宫这座87年历史的文化圣地的共同保护的责任,会让大众对于故宫多一份了解,收获便是更多一份对于故宫人对保护工作艰辛的理解。

|