|

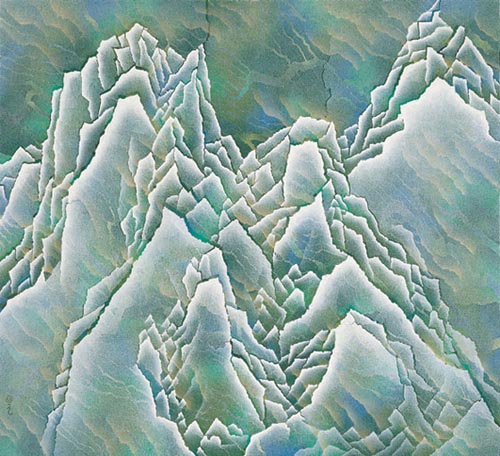

裂变—叠翠-200×240cm--丙稀色--宣纸-画布-2006

裂变—叠翠-200×240cm--丙稀色--宣纸-画布-2006

主办:上海美术馆

Sponsors: Shanghai Art Museum

开幕式:2008年3月20日 下午15:00

Opening: 20th. March, 15:00 Pm

展期:2008年3月20日至2008年3月30日

Duration: 20th. March. 2008 -- 30th. March. 2008

地点:上海美术馆 南京西路325号

Venue: Shanghai Art Museum Nanjing West Road No. 325

裂变---桃园聚彩-200×360cm--丙稀色--宣纸-画布-2005

裂变---桃园聚彩-200×360cm--丙稀色--宣纸-画布-2005

前言

“中国当代艺术”语境中的仇德树

朱旭初

1991年,我在美国收到从明尼苏达大学博物馆寄来的一份请帖,邀我去参加一个来自中国大陆的艺术家的个展。信封一打开,赫然三个中国大字“仇德树”。翻阅所附的简介,封面上是一张大照片,一位身材高大的中国人,握着一枝一公尺多长的笔在一张地毯般的大纸上作画。据说他来自上海。后来虽未能成行,但从此“仇德树”三个字便印入了我的脑海。回想我当时的感觉是,仇的作品一定会很受西方人欢迎,因为它非常中国也非常现代,既不是熟视惯见的中国传统水墨画,也不是那些图式上非常接近西方抽象主义的中国现代画,在他们看来后者大半是模仿,他们太熟悉这些了,毫无新鲜感,而仇德树是非常特别的面目,独一无二,无物参照,无可攀比。只是不知国内的艺术界将会如何评价他,如果还是扭住“是否中国画”、“有否笔墨”、“水墨跑哪里去啦”等那些陈年八股不放的话,就像当年的刘国松那样,那么争议想必一定会有。这便是对仇德树的最初印象。后来发现,事实固然离猜想不远。

十多年过去了,在西方艺术批评界,著名的艺术收藏机构、画廊,仇德树已不再是一个陌生的名字。关注东方现代艺术的学者们,已把他列为不可忽视的中国当代艺术家的名单中的一位。颇有意味的是,在他的本土,其艺术被理解与接受的程度却有很大的反差。随着与仇交往熟识以及对国内艺术界情况的了解,我觉得他还是相当落寞的。我常常问自己:为什么西方人能看懂他?喜欢他?他们看到了什么我们中国人往往看不到的东西?记得最初的答案是:西方人关注画面本身,强调视觉内容的感动;而我们关心的是与传统的概念、定义、门类的关系与“合法”存在性,我们有太多的包袱放不下。

于是我试图用我所了解的西方人的审美心理、鉴赏习惯、批评标准,暂时扮演一个西方的观众、批评家或艺术史家,去看仇德树的作品,能看见什么:

首先我看到了中国的山水,气势恢宏的北宋山水;后来又让我联想到清初金陵八家之龚贤,那种幽深与诡秘的构图,那些浓密而又灵动的“点苔”,但是它们是破碎的,撕裂的碎片又被重新整合,用新的格式拼接起来,这在熟悉“解构主义”的西方观众看来是那么的亲切而又充满了东方文化的神秘气息与新鲜感。

自从影视介入美术以后,黑白倒置的负片视像刷新或拓展了人们的习惯性视野,且自身也创造出极为丰富的表现语汇。仇德树的画特别是其中的黑白构图有非常类似的视觉效果,他的作画程序也是计白当黑,正负倒置,并不直接用色用墨或色在纸上造型、点苔、画线,而是先在画布或底板上着墨上色,然后将撕成碎片的空白宣纸拼接裱托上去,靠对纸面的不同力度与速度的打磨,将底层的背景色透衬出来,形成不同的明暗层次与肌理,从而达到造型的效果。

20世纪六十年代起,自大众艺术的兴起火爆,用废旧报纸杂志、广告、包装印刷品乃至织物等日常生活消费品的碎片拼贴的创作方法甚为流行,他们叫collage,后来发展成为一种表现力很丰富很成熟的艺术手段。在西方现代艺术不同流派、风格的作品中,我们到处可以看到collage的手法被借用的痕迹。难道德树与这有什么关系?然而,不管艺术家本人怎么想,西方观众还是会通过collage来与他的作品对话。

仇德树的作品让人产生太多的对西方现代艺术的联想,至少他说的“话”能让了解现代艺术的人都听得懂。然而最后我们发现,所有这些恐怕只是一种表面现象或者说机缘巧合,真的读懂仇德树需要更为广阔的空间。

上个世纪80年代,当国门初开,西方现代艺术的信息大量涌入的时候,一方面极大地解放了艺术家们的思想,同时后者又不由自主地被其五花八门的各种图式或材料形式所吸引,于是学习、模仿、借鉴成为一时的潮流,波澜壮阔,势不可挡。仇德树也无法避免地受到了冲击,这是很自然的,可以理解的。对任何一个靠水墨传统起家,或长期接受传统中国画训练与熏陶的艺术家来说,都会去思考如何让这个博大精深但又古老的艺术形式“现代化”、甚至如何与西方现代主义结合的问题。然而实际上我们都看不到仇德树骨子里真正的想法,那是一种抗拒的心态,一种建造在民族文化传统层面上对前者的反思和质疑。十几年过去了,现在想起来,我当初的解读和许多西方评论观众一样,是那么表面和肤浅,还是建筑在对图像和形式的过分关注,还是将西方当代艺术当作不可置疑的圣经,当作参照批评一切的标准,而忽视了艺术家作为一个生活在特殊的历史遭遇里的人的独立灵魂的存在,不了解他那坎坷磨难,执着追求的艺术生涯背后的文化意义。

“水墨实验”

随着仇德树逐渐被人们所认识,国内的批评家们也开始越来越关注他。但是,就像其他许多命运相同的艺术家一样,仇德树也不例外地被纳入了以“水墨实验”冠名的“水墨画”现代艺术运动,并成为这些理论家们预设(或假设)的理论公式中的一个令人瞩目的实例。我曾经拜读了不少关于中国现代水墨改革并论及仇德树的文章,虽然颇能感受到这些作者的良苦用心与好意,但最终还是觉得将两者之间这样的联系不免有点隔靴搔痒,牵强附会。

在对世界“当代艺术”的整体认知与讨论的过程中, “当代艺术”已被概括出某些重要特征,并由此生发出不少理论家们约定通用的术语或专业词汇,比如“凸现或强化媒材本身呈现出来的现代性”;最能体现现代社会的“大众文化特色”;“在全球文化语境中的民族文化身份”问题;对民族文化经典与传统的解构,等等。理论家们同样也拿这些公式去套用仇德树这样的画家,看看他(们)在“当代性”上是否合格(当然仇德树是被“通过”了);除了“现代”之外,另一把尺度就是“水墨”。看看你与老祖宗的血脉有多少连结?你对笔、墨、宣纸的态度如何。是“传承”,是“消解”呢,还是“改造”、“解构”,甚至全盘抛弃?等等。理论家们总是喜欢先构建自己的理论框架,然后选择合适的画家作为例子填塞其中。这本也无可非议,因为人们需要知道理论家的立场和观点,但是问题在于这个框架的坚实程度以及是否符合历史与现状,是否能真的反映出这些艺术家本人及其作品所表达的内容。这对帮助我们理解仇德树至关重要,因为我们将藉此评价他在这段历史中的艺术地位,究竟是这股“当代艺术”潮流的一名依附者呢,还是一位人格独立、不被驯服的反潮流的艺术家?

让我们先来看看仇德树与“水墨实验”是什么样的关系。

不管理论家们把事情搞得多么复杂,“水墨实验”作为一种艺术主张或理论,以及在这个理论指导下的大大小小的相关展览所构成的阵容(甚至可以说是一场艺术运动),实际上都基于一个非常简单的事实:即“中国画”作为一种历史悠久的画种在新的历史条件下已无路可走了,怎么办?二十年前李小山勇敢地向众人指出中国画已穷途末路,遭到绝大部分人的反对甚至攻击,如今几乎没有人再会否认这是清醒的事实。千千万万一生浸染于水墨之中的中国画家,对笔墨宣纸用得那么得心应手,已充满了依赖感,尽管远眺古人垒建的高山望尘莫及,且往下一代不如一代,但因为爱的缘故或宿命还是对它无法舍弃,甘心情愿地拜伏在大师的脚下匍匐前行,无怨无悔,不改初衷。如果你说,再用笔墨、宣纸这些古老媒材或艺术语言,就不“现代”了,要被淘汰了,那他们一定会感到前途茫茫,无所适从,“誓死”捍卫这个底线将是他们必然的态度,因而“水墨”这个概念必须得保留。接着问题来了,那么怎么样“现代”呢?于是加上“实验”两个字(“艺术的实验性”在三十年前是非常时髦的文艺理论之一)。我想,“水墨实验”的提法恐怕就是这样出来的。

近两年说“水墨实验”的人少了,大多称之为“现代水墨”或干脆直呼“水墨画”。我参观过不少这样的“水墨画”展览或阅读过它们的图录,真可谓是五花八门,面目纷杂,但有一点是相同的,即在媒材上都必然是水墨、宣纸或至少与它们有某种关系。令人不解的是,媒材必竟是一种材料,策展人怎么能以它的性能归属来表达自己的展览主题和想法?理论家怎么可以用材料的使用来划分或命名他们所倡导的艺术运动的独特之处?艺术史上恐怕没有这样的先例。就像用油彩在亚麻布上作画不一定是油画,毛笔在宣纸上写字不一定称得上书法那样,只要用水用墨就一定是“水墨画”了吗?理论家们当然懂得这个道理并且会说:“当然不是如此,关键在于媒材所演化出来的艺术语言以及传达出来的艺术家的精神”。其实在这个问题上,古人的回答已非常明确而自信:“笔墨”二字,如此而已,但是现代人却已准备抛弃它了。那么我们现代人的“水墨语言”或“水墨精神”究竟是什么呢?换言之,无论是“水墨实验”还是“现代水墨”是怎样通过“水墨”去表达它们所要的既“中国”又“现代”的艺术精神呢?我们在上述展览中很难清晰地看到这样的线索。许多被囊括在这场水墨革新运动中并已出了名的画家其实私底上经常在思索、讨论这个问题并为之困惑与苦恼。

如果说“八五新潮”代表了几十年来艺术家们对文化专制主义、艺术的意识形态化的不满与反叛,并迎来了一个呼唤艺术回归本体、艺术家重现人格的浪漫而短暂的时代的话,那么随着国门逐渐敞开,巨大的外国资本夹带它的文化蜂拥而入的时代的来临,中国国产艺术又一次迷失方向。西方艺术的各种艺术形式、流派以及理论,通过多种方式和渠道被源源不断地介绍进来。这样的介绍有经过认真研究的,也有很多是缺乏选择的,或消化不良、粗制滥造、道听途说的,版本多多,良莠不齐、鱼目混珠,总之五光十色,令人目不暇接。真如古人所说“少则得,多则惑”,中国人一下子傻了眼,不知自己该走哪条路。这几乎是每一位艺术家都曾经历过的一段痛苦、彷徨不安的过程。但是令人好奇的是他们很快找到了方向,即如前面所说的,“现代化”与“全球化”;在我们今天所议的平台上,便是中国画(或水墨画)如何“现代化”,以及在“全球化文化语境中”它的生存之道和地位。

记得二十世纪初,当中国画力图摆脱清末残留下来的陈腐习气,倡导革新的时候,陈独秀说过一句有名的话“中国画革命当是中国民主革命的一部分”,那么在今天的历史条件,它是否应该变成国际资本运作所孕育的“全球一体化”运动的一部分呢?现在,几乎没有一个艺术家敢说他不愿“现代”,就像当年的“革命”那样,“现代”已成为一个最时髦的词汇,一本合法居住的“户口证”,各行各业纷纷与“现化”挂钩,唯恐落后。中国艺术再一次被意识形态化,只是前一次的背景是政治,这次的背景是西方资本。前一次是被强迫的,无奈的,而这一次是主动追求的或被诱奸的。但这个“现代”究竟是什么东西呢?有人敢质问吗?更有人敢挑战吗?在二十一世纪即将来临的前夕,当各国的有识之士都在对工业革命之后人类进入现代、后现代的整个历史进程的利弊得失进行反思,重新估价并开始质疑今日世界的走向的时候,我们的艺术家们却仍然盲目地沉陷在集体无意识之中,或跟在它的屁股后面亦步亦趋,还自认为前卫,充满了反叛精神。

当然,历史性的觉醒需要时间,有志于改革中国画的艺术家们几乎都得耐心地走完这个觉醒期,仇德树也无法例外。然而他的突出之处在于很快醒悟了,并迅速找回了“自己”,而不是那个众人向往的“现代”,那是作为艺术家必须终身持有的“人格独立”,它始终贯穿着仇德树的艺术实践。是我们理解这位艺术家的入门钥匙。

70年代中期,这位无意识地被时代导引的工人画家的作品被选入全国画展,作为工人阶级的代表被邀赴京参加开幕式。但是,在那气派恢宏的国立美术馆里仇德树看到的几乎都是“高、红、亮”的标语口号式的图解性作品,他感到深深的迷惑和气馁:我所崇拜并愿意奉献一生的艺术难道就是这样的吗?就在这荣誉桂冠加顶的一瞬间,他却突然产生了强烈的不满甚至反叛的情绪:艺术似乎不应该是这样的;艺术不是那么一件容易的事情。但到底是什么,当时自己也搞不清楚。后来,经过好几年的彷徨与思索,他终于想出了这样一句口号来表达自己的艺术追求:“理想主义的自由表现”,并把它书写成多幅,挂在画室里当作座右铭,这也许就是后来他蕴育出“独立思想、独立技法、独立风格”,所谓“三独精神”的滥觞。此后着手组织“草草画社”,它是中国现代美术发展史一则不可忽视的历史事件。这中间经过了四、五年的风雨历程,也是仇德树进行了大量的“水墨实验”的时期。

仇德树将自己早期的创作探索称之为“泼墨加减法”。是将传统的媒质以及技法重新解构,这样的方法几乎是那个时代的产物,至今仍为许多水墨实验者在拓展、使用。直至他遇到了刘国松,那时刚进入80年代,此次会见令他眼界大开,但是又很懊丧:自己辛苦了半天,无意中又踩到了既有大师的脚印,虽然很痛苦但他毅然放弃了继续走下去的念头。

在这差不同时代,他又开始了“印章归纳法”的实验,印章介入画面并盛行与文人画有关,后来又加入了收藏家的收藏印,它们是作品真伪、归属的印信,也是画面视觉生色的点缀,所以盖印的位置都十分讲究,注重构图与手法。这慢慢形成了一种审美模式,每当看到有盖得不合适的印章乃至“破坏画面视觉性”的时候,我的博物馆的专家同事们总是会扼腕叹息;而每当看到乾隆皇帝等雅兴甚高的君主们在那些历代稀世国宝的画面空白处,劈头盖脑地盖满大大小小的红印时,更是义愤填膺,骂骂咧咧。但奇怪的是西方人并不这样认为,好几次我在美国与博物馆与同事们交流时,无意中说出了这个看法时,他们很吃惊,他们觉得很好看。这给了我很大的启发:也许他们只关注视觉本身,而我们自己因教育熏陶的缘故已有了思维定式,被它背后的文化符号的含义所框住了。

我不敢确定仇德树的“印章归纳法”是否与此有关,但是不受传统的印章使用的成见陋习的影响这一点是肯定的:印章从绘画的附庸、配角变成了主角,方整的印面被解析并进行重新排列,成为构图的要素。当然在今天看来,恐怕他也会认为这样的努力还是比较幼稚的,只是最初的尝试而已。就像几乎所有的中国画改革者一样,他们一方面对接踵而来的西方现代艺术的信息的大量涌入感到震惊和兴奋,或学模或借鑒,跃跃欲试于在西方现代主义的图式背景上重建中国画框架,但同时对传统的媒质、技法以及图式又有解不开的情结,对几十年来浸染其中的、慢慢积累起来的文化符号、经验与技法的财富无法舍弃、眷恋难断。但最终的结果还是摆脱不了那种流行的模式,即模仿西方现代主义的图式,同时用中国传统艺术的形象元素对中国传统文化作表面的、机械的图像性注解,或以此显示自己的民族文化归属感,在这一点上,无论是国内的现代艺术家以及活跃在西方舞台的中国现代化艺术家们多多少少地都有这个通病。

令人欣慰的是,仇德树毕竟是一位善于思考并具有独立精神的艺术家,他很快明悟到这一点,早在80年代初他已经铭心刻骨地痛悟到:这条路我是走不下去了!他曾这样描述过当时的想法:

“如果用城堡来形容中国及其他种类的文化或艺术相对独立的话,那么我们的城堡的大门是长期关闭的,当大门打开,正兴奋不已、迫不及待地想冲出去,以为来到自由的天地,可以尽情吸纳新鲜的空气来滋养我们的中国画改革的时候,没想到无意中踩到的都是西方大师门的脚印。想在符号线条与构图上做文章吧,前面已有了克拉因;如果要讲墨与色的韵味的单纯性与体悟性吧,罗斯科、法兰西斯已演绎出绝佳的西式版本。谈到水墨的流淌与激情的宣泄,波罗克的实验也已完成了最棒的现代答卷……但是想退入旧有城堡吧,又发现到处都是祖宗留下的脚印,几乎找不到可以让你插足的间隙。那时真感到一种进退两难的绝望啊!……”

于是,仇德树觉得必须从根本上推翻原有的思维模式,从图像革新的旋涡中跳出来去重新去思考一些问题,:比如,什么才是中国自己的“现代艺术”?什么才是真正的“中国元素”?怎样才能找到并体现出自古至今一线贯穿的中国文化精神?难道非得守住祖宗传下来的、虽已发展到了极至但早被用滥用烂了的媒质手段与技法,那些表皮与细节吗?西方现代艺术就一定是我们走向“现代”必读的“圣经”吗?如果说70年代末,他质疑艺术“不应该是那样的、不是那么容易的”是对艺术本体回归的觉悟的话,那么此刻则提出了传统民族文化如何面对“现代性”的挑战,以及与西方现代文化冲撞后我们的重新定位等问题。

|