文/何蒨

1960年4月25日,阿恩·格利姆彻(Arne Glimcher)在美国波士顿成立了佩斯画廊。上世纪五、六十年代的理想主义依然荡漾在阿恩·格利姆彻的脑海中,据他的回忆,那时的行业气氛与今天截然不同。那时,人们生活在艺术世界里,而如今的艺术经销商与艺术家都生活在艺术市场里。

阿恩·格利姆彻(Arne Glimcher)

1963年,佩斯画廊由波士顿迁至纽约曼哈顿,以代理现当代艺术家为主,包括查克·克劳斯(Chuck Close)、索尔·勒维特(Sol LeWitt)、艾格尼丝·马丁(Agnes Martin)、马克·罗斯科(Mark Rothko)等众多名家,作品形式涉及绘画、雕塑、影像与装置艺术。二战后的美国适逢发展良机,这也带来了文化梦想。自1949年《生活》杂志开始关注波洛克的“滴画”后,肯尼迪上任(1961年-1963年)为美国文化与艺术界带来一股理想主义复兴之风,纽约尤其散发出迷人魅力。这是一个激动人心的时代:艺术还不是一种职业取向,而是梦想。各行各业的人们凭借对艺术的热爱聚集在一起。在这个梦想里,是艺术在挑选艺术家,更是艺术决定了经销商。此时的美国,热血沸腾的人们相信艺术是文化发展最完满的形式,她是一门新的宗教,可以挽救世界。新一代波普艺术家们从大众文化中汲取新的灵感,为已荒废消沉的西方文明带来无限生机。

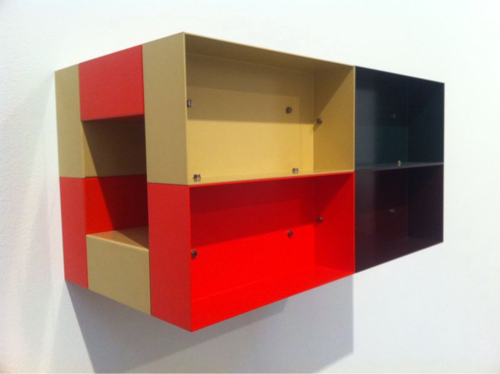

佩斯画廊(纽约 534-548 West 25th Street)

在这样的大环境中,佩斯画廊开始了与艺术家们的合作。了解画廊的历史,便是倾听佩斯与艺术家合作的故事,更是从中领略50年来始终没有泯灭的对艺术的热爱与忠诚。佩斯画廊的与众不同之处,在于她开启了画廊展览的学术倾向。佩斯画廊组织展览的目标明确:植根于艺术史,在当下与过去的创作中寻找历史的脉络与形式的传承。1963年画廊迁至曼哈顿后,曾以大众文化与高雅文化中的“性感女郎”作为主题,组织了沃霍(Warhol)的《背光蒙娜丽莎》(Blacklight Mona Lisa)、韦塞尔曼(Wesselmann)的《美国大裸女》(Great American Nude)、罗塞林·德雷克勒(Rosalyn Drexler)的《抹去找回的图像》(Overpainted Found Images)等。此后,则是《超越现实主义》展览(Beyond Realism),试图挖掘波普艺术与超现实主义之间的联系。

此外,佩斯画廊亦关注艺术家的个人发展轨迹,特别是艺术家一生与其全部作品的关联。这一点明确体现在佩斯画廊为毕加索晚年作品所组织的展览中。须知的是,当时世界上还没有任何画廊为毕加索的晚年作品组织展览,个别朋友甚至劝诫过阿恩·格利姆彻,认为这些作品并不怎么样(在1980年Bill Rubin组织的毕加索回顾展中,晚年作品很少),但佩斯画廊仍于1981年举办了《毕加索:阿维农时期的绘画》(Picasso: the Avignon Paintings)展览,即毕加索临终前(1973年)陈列于阿维农教皇宫的作品。此后,佩斯再次组织毕加索的展览《我即画本:毕加索的素描簿》(Je suis le cahier: The Sketchbooks of Picasso)。这是毕加索的素描笔记首次接触观众,画廊还同时出版了由艺术史学家参与撰写的画展手册,这些史学家中不乏罗伯特·罗森布鲁姆(Robert Rosenblum)、罗萨林·克劳斯(Rosalind Krauss)、萨姆·亨特(Sam Hunter)等人。后来,这场展览被十五家博物馆借展,最后一站来到了卢浮宫,充分验证了佩斯画廊的学术深度。事实上,这些素描本记录了毕加索在完成许多重要作品后的自我点评与思考,堪称其创作之“未完成的道路”,因此极具研究价值。除毕加索之外,佩斯画廊也为罗斯科(Rothko)举行过类似的系列展览。

为不同风格、年代的艺术家组织“比较”展,从中摸索艺术创作形式与艺术史的关系,也是佩斯画廊的兴趣之一。画廊曾以战后欧洲与美国的女性形象为题,组织杜布菲(Dubuffet)与德·库宁(de Kooning)的作品同时展出。而德·库宁与钱伯兰(Chamberlain)的比较展,则着重于突出德·库宁在创作中的行动性与钱伯兰自发和即席而作的特征。杜布菲与巴斯奎特(Basquiat)的对比展,试图烘托两代艺术家受到的外部艺术影响,两者均从涂鸦艺术中获得灵感,而杜布菲对巴斯奎特的影响更加明显。

到了上世纪60年代中叶,占据美国主导地位的波普文化开始受到纯视角创作(pure perception)的冲击,而美国东西海岸也逐渐形成各自的艺术特色。纽约以“激烈粗暴”的风格(rough-and-tough),与洛杉矶充满奢侈与物质崇拜的气氛分道扬镳。显然,西海岸的创作强调处理上的完美,拒绝环境对创作的影响,对当下艺术语言中的“突发状况”(即纽约风格)大为排斥。此时的阿恩·格利姆彻遇到了后来对其美学观念影响至深的艺术家罗伯特·艾尔文(Robert Irwin)。艾尔文所代表的这批艺术家认为波普艺术只是一叶孤舟,淹没在大众文化及其趣味中,因此他们希望重新回到挖掘抽象表现主义的崇高性中。艾尔文对阿尔恩·格利姆彻后来的个人审美产生了很深影响,两人亦发展出相互学习的友谊。

对艺术家想法的尊重,始终是佩斯画廊的宗旨,这也为画廊带来众多重量级艺术家的支持。阿恩·格利姆彻一再重申,作为艺术经销商(他厌恶画廊主这一称呼),意味着与艺术家同命相连,体会艺术创造中最隐秘的过程。当初他介入当代艺术,这还是一个毫无利润可言的领域,之所以能够坚持并充满激情,皆因他对艺术之热爱。没有这些艺术家,就没有佩斯。1967年,杜布菲放弃众多画廊的邀请加入佩斯,这实现了阿恩·格利姆彻与儿时偶像共同合作的愿望。上世纪70年代,与著名艺术家的联手及销售上取得的一系列成功,终于将佩斯画廊推到纽约画廊界的巅峰。