|

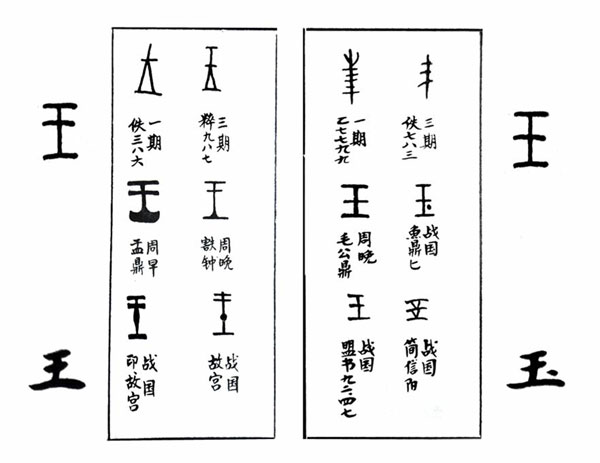

四、南宋王象之《舆地纪胜》卷七十《澧州·古迹》:“宋王城,在澧阳县南六十里长乐乡,有宋王庙。”卷七十《澧州·四六》引李文山《进诗表》:“居住沅湘,宗师屈宋。”湖南《直隶澧州志·陵墓》却将宋王订正为宋玉:“楚大夫宋玉墓,在(临澧)县东二十里浴溪河南岸,即澧长乐乡间,有墓碑,人称宋玉坟。”耐人寻味的是,墓碑中玉字无点,故又称宋王坟。六朝时有人作《黄花鱼儿歌》:“年年四月菜花黄,黄花鱼儿朝宋王。花开鱼儿来,花谢鱼儿去。只道朝宋王,谁知朝宋玉。”其实,该墓千百年间玉、王不分,正是玉即王,王即玉的缘故。玉、王不分,曾引起过一场史学公案,以致有人怀疑司马迁也分不清玉与王。这是因为在秦篆以上的古文字中,玉、王二字的字形,几乎是二而一的关系。将金文、简文和秦篆中的玉、王二字并列对比,玉、王难分的疑案立即迎刃而解:

秦篆中的王和玉,都是三横一竖,不同之处在于中间一横,王字靠上,玉字居中。

显然,正是由于玉、王难分,尤其是经过了秦代“书同文”的历史过滤,原本鲜为人知的宋玉的帝王身份,也就被过滤得毫无踪影了。

准此,一个千古未决的著作权问题,即《招魂》的归属也就不难判定了。《招魂》,司马迁认为屈原作;黄文焕认为屈原自招已魂;王逸则认为宋玉作,为屈原招魂。司马迁撰写《史记》时,距宋玉活动时期最近(不足200年),王逸故乡则与宋玉的楚国故居在同一地点,两位学者均有发言权,同时也都有不可靠处。无论屈原自招还是宋玉招屈原,都与《招魂》内容不合。《招魂》中描绘的宫廷生活规格,显而易见只有身为帝王才能匹配,因而不存在屈原自招或被招的可能。只有当宋玉为宋王时,作者(宋玉)自招其魂也就能成立。

招人生魂是宋人传统。宋国大夫乐祁曾说:“心之精爽,是谓魂魄;魂魄去之,何以能久?”《楚辞·大招》中有“魂魄归来,闲以静只;自恣荆楚,安以定只”的内容,而《招魂》却绝口不谈回归荆楚。在《招魂》中,作者罗列的国名有齐、楚、秦、晋、郑、卫、吴、蔡诸国,唯独没有宋国,正是宋玉将其祖国置于至高无上之处的表现。这种不提本国的作法,在春秋战国时期属于避讳的范围,比如孔子编《诗经》,罗列十五国风,唯独没有宋国和鲁国。有识者认为,孔子的祖先是宋国公族,父母是鲁国的臣民,为了表示为尊者和亲者避讳,所以不列宋、鲁两国。

《招魂》开篇写道:

朕幼清以廉洁兮,身服义而未沫。

主此盛德兮,牵于俗而芜秽。

上无所考此盛德兮,长离殃而愁若!

这不就是宋元王对其出走的自况吗?

五、《史记·龟策列传》中,博士卫平同宋元王的几则对话,可作宋玉即宋元王的旁证。

卫平对曰:“王独不闻玉椟只(一作双)雉,出于昆山,圣人得之,以为大宝。大宝所在,乃为天子。(德按:这简直就是标榜宋玉天生为王的谀词)。

卫平对曰:“王有德义。……(德按:宋玉在《招魂》中声称自己有德有义,这种自诩同卫平的恭维不无关系)

元王慨然而叹曰:“暴得者必暴亡,强取者必后无功。桀纣暴强,身死国亡。今我听子,是无仁义之名而有暴强之道。江河为汤武,我为桀纣。”卫平对曰:“王不自称汤武,而自比桀纣。桀纣……杀人六畜,以韦为囊,囊盛其血,与人悬而射之,与天帝争强。(德按:《史记·宋微子世家》:“君偃(宋王,宋玉父亲)十一年,自立为王。盛血以韦囊,悬而射之,命曰射天。于是诸侯皆曰桀宋。”)

这则文献同上述对话互参,即可产生有助于本文立论的联想。

需要指出的是,《史记·龟策列传》将宋元王同孔子联系在一起,纯属一种假设,如同鲁迅在其寓言故事中讲孔子到上海国际饭店进餐一样。所不同的只是后者的时间跨度更长而已。《吕氏春秋·君守》:“鲁鄙人遗宋元王闭,元王号令于国,莫之能解,兒说弟子请往解之。”《淮南子·人间训》高诱注:“兒说,宋大夫也。”《韩非子·外储说左上》:“兒说,宋人善辩者也,持白马非马也,服齐稷下之辩者。乘白马而过关,则顾白马之赋。”白马非马的出现和稷下学派的形成均在战国时期;《史记·龟策列传》以宋元王同博士卫平对话为主要内容,然而春秋没有博士的名称,因而宋元王只能是战国时期的宋王。战国宋君一直称公,只有宋君偃曾经自立为王和拥立太子为王。《战国策》、《吕氏春秋》称宋王偃为康王,《荀子·王霸》为献王,全不见其为元王的记载。宋王偃立太子为王,这位太子才是宋元王唯一的人选。公元前301年,齐宣王卒,稷下学派解散,稷下先生们各寻其主,兒说弟子在此之后仕宋,正值宋元王(宋玉)在位。

四、宋玉约生于公元前327年

重温《史记·宋微子世家》对宋国末世的记载:

辟公三年卒,子剔成立。剔成四十一年,剔成弟偃攻袭剔成,剔成败奔齐,偃自立为宋君。

《竹书纪年》指出,剔成即位并非权力的自然过渡,而是采取逼宫的方式将辟公废黜而自立。为什么会发生子废黜父、弟攻袭兄的事件呢?这里涉及到先秦王朝及其诸侯国立嫡传位的规则并由此酿成的权力纠纷。立嫡即确立嫡子。嫡子是君权唯一合法的继承人。立嫡有两条原则:“立嫡以长,不以贤;立子以贵,不以长。”也就是说,王后所生的儿子。不论人品如何,长子是无可争议的继承人;当君王的妾所生的儿子比王后的第一子年长时,则王后之子为继承人。第二条原则还适用于一种非常特殊的情况。比如商帝乙的妾生了微子启之后,晋升为妃,再生下第二子辛(纣王),于是微子在名义上只能是辛的庶兄,辛按立嫡规则成了商朝的末代帝王。

不幸的是,上述二原则在中国王朝史上从来就没有绝对的权威性,王位继承权之争也就始终是王朝政治中的一道阴影。辟公即位时,按其父、祖、曾祖的在位情况及时间估算,大约三十岁左右,无疑已成婚并至少生有一子。换言之,辟公即位之前,剔成已经出生;辟公即位后生偃。按立嫡规则,无论二子是否同母,剔成在名义上都只能算是偃的庶兄,偃才是合法的王位继承人。辟公去世时,兄弟二人都年幼无知,子废父和后来的弟攻兄,应当是宫廷权臣之争的极端结果。

据此,宋玉的父亲宋王偃当生于辟公三年,即辟公决定立偃为太子而剔成的拥戴者发动宫廷政变的那一年。以此类推,宋玉则生于宋王偃攻袭剔成、自立为宋君的第二年,即公元前327年。

理由有三:

一、按立嫡规则,宋玉既为太子,就必然会在宋王偃自立为君并册封王后以后出生。二、宋王偃自立时,约41岁,距男人生育高潮期尚近。从这一年起到他自立后11年间,据《宋微子世家》记载,他先后击败齐楚魏三强;以皮囊盛血,悬空而射,命曰射天;同时还酗酒和淫于妇人,体现出一个男人旺盛的生命力。尽管荒淫无道,宋王偃仍活了至少八十多年(偃在位时间有43年、47年、53年三说)。这种过人的精力保证了他生子的频率。三、有助于推测宋玉生年的参照者是楚怀王的太子横——楚顷襄王。楚怀王同宋王偃即位于同一年, 即公元前328年。据此可知宋玉与襄王为同代人。宋玉在《讽赋》、《好色赋》、《神女赋》中,面对顷襄王毫无顾忌地谈自己的隐私乃至性生活,可证二人年龄相仿。另方面,在宋玉赋和有关文献中,楚顷襄王每每称宋玉为先生,而宋玉也确以先生的口吻向顷襄王灌输知识,甚至当着襄王的面追述楚怀王的男女私情,可见宋玉比楚顷襄王年长。

据《楚世家》记载,楚怀王二十七年,即公元前302年,尚为太子的楚顷襄王在秦国当人质,同一个叫“有”的秦国大夫私下斗殴并杀了后者。这意味着太子当时已经成人,正当年少气盛之时,应不会小于15岁,即顷襄王生年不会晚于公元前317年。这个推测同宋玉生于前327年左右可以形成合理的对应关系。

五、宋玉出生于江苏徐州

作为宋王偃的太子,宋玉出生于宋国都城,应该说是常识性判断。问题在于,宋王偃时,宋国都城在什么地方呢?宋国始都商丘之南的睢阳。按三代建都习惯,都城迁徙频繁。历代学者认为这种频繁的迁都,或由于政治原因,或由于军事原因,或由于逃避自然灾害,或出于资源上的考虑等等。比如商朝迁都,仅大规模的就有五次。在兵争不已的春秋战国时期,宋都不可能固守一城。《水经·睢水注》载,宋共公曾迁都相,其地望在今安徽濉溪县境。《舆地志》指出,宋共公迁都后又重新回到睢阳。这次迁徙与复归,时在前588年至前576年之间。

宋国大城除睢阳与相之外,尚有地处东南的彭城(今徐州)。彭城不仅险要易守,而且远离中原列强。战国时期,宋魏为敌国。睢阳地处两国交界附近,魏国边界对睢阳形成了一个新月形包围圈, 其半径不到30公里。睢阳犹如瓮中之鳖,除东迁彭城之外别无选择。成书于战国中晚期的《甘石星经》中,罗列有各国的辖地范围。所辖地域或以方位划分,或以国都或以京畿列在首位。属于后一种情况的是:

周地,今之河南洛阳、榖城、平阴、……

吴地,今之会稽、九江、丹阳、豫章、……

楚地,今之南郡、江夏、零陵、桂阳、……

宋地,今之沛、梁、楚山阳、济阴、东平及东郡之须昌、寿张、今之睢阳。

睢阳被列在宋地之末,显然已非都城。沛距徐州不远,二者的关系,如同南郡同楚郢都的关系一样。《史记·六国年表》:“(韩文侯)伐宋,到彭城,执宋君。”据此可知,至迟在战国中期,宋已迁都徐州。《甘石星经》的主要作者甘德,活动于前386年前后,这两则文献可以互补。宋王偃是否也建都徐州呢?《说苑·立节》为我们解决了这个问题:“宋康公(康王,即宋王偃的谥号)攻阿,屠单父。成公赵曰,赵在阿而宋屠单父,是赵无以自立也。且往诛宋。遂入宋,三月不得见。期年,宋康公病死,……遂立槁彭山之上。”《徐州志》载徐州西郊有大彭山,可作这段引文的注脚。

杨雄《十二州箴·徐州箴》写道:“帝癸及辛,不祗不恪,忱缅于酒,……绝其绪祚。”宋为商祚之余绪,杨雄将宋承商祚终结于徐州,正是指出了徐州为宋亡国之君的都城。《郑氏诗谱·商颂谱》也有类似的表述方式:“武王伐纣,封兄微子启为宋公,代武庚为商后。其封域在禹贡徐州、泗滨西及豫州盟豬之野,自后政衰散亡。”

宋玉既然出生于徐州,何以该地没有留下任何关于他的墓、祠、碑、碣、和传说呢?笔者的回答是,第一,楚人东迁之后,楚王关注军事而忽视文艺,致使楚辞在宋玉之下五十年无传人。这使得宋玉不仅在政治上,而且在文学上逐渐被世人淡忘。第二,楚人东迁,政治中心转移到淮北。这片地域在宋亡前,曾为宋人所占领。宋玉在当地的存在对于楚王也就成为潜在的威胁。历代帝王消灭敌国后,无不将其王族发配出境,以取消其复辟的根据。如秦国灭楚,随即将楚王族及其大姓强行安置到陇西。宋玉当然不会获得相反的特许。第三,宋玉受封于江南,按照先秦葬俗,受封者或葬于封地,或反葬于国都。宋玉作为受封的楚臣,其葬地只能在封地或楚都二者之间进行选择。第四,宋玉后人固然可以寻找理由将其遗骨反葬徐州,但直至楚亡,徐州一直为楚人所管辖。这窘境在整个秦汉之交都无法摆脱。宋玉反葬徐州的最佳时代是西汉前期。这一时期,汉王朝高倡孝道。公元前140年,河间王得到一部幸存的孝经献给汉武帝。随后鲁恭王又献在曲阜发现的古文孝经,成为孝道大兴的标志。孝道主张事死如生,宋玉反葬自然可以畅通无阻了。不巧的是,当汉朝一统天下不久,刘邦封其弟刘交为楚王,封地在彭城。公元前178年,刘交去世,谥号元王。在盛行避讳的秦汉时期,帝王名字和谥号是避讳的重点,彭城很难容纳另一个元王。第五,宋玉奔楚以后,身份骤变,他已不再是宋王,楚人也不会称他为王。宋元王与宋玉两个不一样的角色,也就被有意无意地分离为两个历史人物:宋元王的传说通过宋人进入了《史记·龟策列传》;宋玉的传说通过楚人进入了《新序》、《襄阳记》。宋玉即使以宋王的身份反葬彭城,也很容易因为毫无政绩而被人忽视。试问:先秦时期数以百计的帝王,能留下遗迹的又有几人?宋君剔成和宋王偃的墓茔,楚国几十个王陵,不都是成了历史之谜吗?

六、宋玉的第二故乡在今湖北宜城

宋玉以宋国君王的身份出奔之事,仅见于前引《战国策·赵策四》中的一段记载。这段文献告诉我们,宋太子出奔,时值齐将攻宋、李兑执政于赵。就此列大事年表考订其出奔的时间:

公元前299年,5月,赵武灵王立王子何为王,自号主父。秦扣押楚怀王,楚人拥立太子横为王,即楚襄王。

公元前298年,赵国“结秦连宋”。宋王偃当在这一年或稍前立太子(玉)为王,作为连赵的政治基础之一。秦楚交战。

公元前296年,楚怀王卒于秦,秦人归其丧。秦楚绝交。兒说弟子当在本年前后为宋元王解闭。

公元前295年,赵国因立何为王造成内乱,赵武灵王被围困三月而饿死于沙丘宫。李兑执政于赵。

公元前293年,楚与秦谋和,齐愍王攻宋。

公元前292年,楚与秦通婚。

赵武灵王因为立王子何,造成内乱而死于非命,对宋王偃及其宠臣无异于敲响了丧钟。胁迫太子离位将成为他们刻不容缓的目标。《战国策·赵策四》鲍注以为宋太子出走是宋王偃的党羽驱逐的结果,其见解十分中肯。宋太子出走的时间在何年何月呢?我以为就在公元前295年秋。《登徒子好色赋》写的是宋玉奔楚后第三年的事,当时秦国大大夫在场。这个故事只有发生在前292年,楚王、宋玉、秦大夫等代表三个国家的人物凑在一处才有可能。据此反推宋玉出走当在前295年。

公元前295年,赵武灵王父子游沙丘(今河北广宗西北),时间当在春季。河北气温,古今大致相同。其冬季极端低温―34.7度(1954年,蔚县),夏季极端高温43.3度(1957年,保定)都不是游玩季节,会不会是秋天呢?也不会。《史记·赵世家》指出,赵武灵王困死沙丘宫的三个多月内,曾掏雏雀充饥。雀类的繁殖期在春夏之交,赵武灵饿死的时间不会晚于这一年的夏天。沙丘宫距彭城的直线距离只有三百多公里,这消息传到宋国只需要几天的功夫。宋国父子之间从相互猜疑到相互冲突直至后者出走,不会持续太长时间。

宋玉谒见楚襄王,据传经过了友人的引荐。《襄阳耆旧记》以为是景差。因而,宋玉最初的住地,应在友人家中。宋玉始居宜城的地点,按宋玉《招魂》提供的线索,在今宜城潼口河流域。潼口河当地人叫小河,用以区别“大河”汉江。先秦时期,这条河因发源于庐戎之南境而被人称为庐江。

《招魂》乱曰:“汨吾南征,路贯庐江。”(急匆匆南行,一路穿过庐江)由于当地汉水河床向西大幅度移动,庐江中下游将近30里河道在南朝以后被汉水兼并。宋玉出发穿过庐江,其住地当在庐江东北部的楚鄢都附近,即今宜城小河乡东南的汉水河道之中。到了唐代,楚鄢都及宋玉故宅早已葬身鱼腹。

宋玉流亡楚都后,除去在封地间或小住外,大部分时间都在楚都一带闲居。从前295年到前278年秦军拔郢,历时十七年。据考,楚襄王东迁之前,郢都并不在江陵纪南城,而是在宜城楚皇城。

宋玉客居宜城的时间可分为三段。一是短暂的不遇阶段,其时大约在前295年到次年。第二阶段是宋玉受宠时期,其时在前293年至前286年宋灭亡时。这段时间内,宋玉是楚襄王手中的一个政治赌注。宋玉的传世之作,大部分出自这个时期。如《风赋》、《钓赋》、《大言赋》、《小言赋》、《登徒子好色赋》、《讽赋》、《九辩》与《招魂》等。这批作品的真伪拟另文详考。第三阶段是前285年至前278年楚都沦陷之前,宋玉因失去政治价值而被冷落,但仍未离开楚都一带。公元前293年到公元前285年间,从文学史的角度看,是宋玉的辉煌时期。宋玉被视为楚人,正是这一社会共识的自然结论。

七、宋玉约卒于公元前276年

在屈原和宋玉之后,楚辞在楚国文坛几乎成为一个孤岛。这无疑同两个因素有关。一是楚腹地被秦军占领,产生和接受楚辞的语言环境消失;二是楚国文人随襄王东迁,而东迁后的楚国关注军事,精简冗员。这倾向持续到楚亡,楚国诗坛从此再无名人名作。宋玉彻底落魄直至去世,当在公元前278年秦军拔郢之后。

楚都沦陷而无法收复,是楚人数百年间第一大国耻。楚襄王由此产生的负罪感是不言而喻的。秦军拔郢的当年,楚襄王召见有先见之明的庄辛。庄辛对襄王进行了毫不留情的训导,事见《战国策·楚四》:

庄辛对曰:(蔡圣侯)南游乎高陂,北陵乎巫山,饮茹溪流,食湘波之鱼,左抱幼妾,右拥嬖女,与之驰骋乎高蔡之中,而不以国家为事。

蔡圣侯之事其小者也,君王(襄王)之事因是以。左州侯,右夏侯,辇从鄢陵君与寿陵君,饭封禄之粟,而载方府之金,与之驰骋乎云梦之中,而不以天下为事,不知夫穰侯方受命乎秦王,填黾塞之内,而投己乎黾塞之外。

襄王闻之,颜色变作,身体战栗,于是乃以执圭而授之为阳陵君,与淮北之地也。

为庄辛数落的宠臣州侯、夏侯、鄢陵君与寿陵君,同宋玉在楚宫廷中的身份、行为和待遇如出一辙。楚襄王既然起用庄辛,这批人就必然会遭到贬斥。宋玉此时已年近五十,老之将至,他的地位急转直下是不难设想的。宋玉唯一的出路只剩下一条:南下云梦,在他那一隅封地打发时光。到了这步田地,宋玉的封地或许会被缩小,但不会取消。这位对楚国政治已经既无用也无害的传奇人物的继续存在,有利于列国确认楚国对外政策的可靠。这也正是楚国对待亡国之君的传统处置方式。同时,一度几乎亡国的楚襄王,会不会产生一种惺惺惜惺惺的恻隐之心呢?

公元前280年和277年,秦军两度占领黔中郡,宋玉在湖南临澧的封地曾并入秦国的版图。公元前276年,楚人收复黔中郡。宋玉大约在这一年从楚都陈郢来到他的封地。在这个战乱后的异国他乡,万念俱灰的宋玉结束了他大起大落的一生,时年约51岁。

通览宋玉的诗赋,除《九辩》之外,几乎没有一篇特别深沉老辣的作品,这正是宋玉中年夭折的一条有力的内证。如果宋玉蛰居临澧的时间较长,他就会留下两项遗产。一是有关当地的诗文,一是他在澧水一带留下的足迹,可惜的是一无所有。在澧水中游大庸县南三十里外,有一座壁立千仞的天门山,三国时,东吴孙休认为山形嘉祥,将武陵郡划出四县,以山命名,叫做天门郡,临澧即属该郡。这一带风景如画,距宋玉封地不远,然而诗人却同它完全无涉。唐代僧人齐已《题天门山》叹道:

可怜宋玉多才思,不见天门十二峰!

八、宋玉始葬湖南临澧

宋玉的葬地,隋唐以前的记载有两处。其一为湖北宜城,始见于东晋习凿齿《襄阳耆旧记》;其二为湖南临澧,始见于南朝人的《黄花鱼儿歌》。《襄阳耆旧记》唯“故宜城有宋玉冢”这么一句话,再无任何补充说明。这句话也就成了宋玉葬地盖棺论定的结论。第二个记载属于间接记载。其诗曰:“年年四月菜花黄,黄花鱼儿朝宋王。花开鱼儿来,花谢鱼儿去。只道朝宋王,谁知朝宋玉。”清代《安福县(临澧县)志》指出,楚大夫宋玉墓,在县东二十里浴溪河南岸,即临澧长乐乡间,有墓碑,人称宋玉坟。由于墓碑上的玉字无点,被认为是宋王墓。《黄花鱼儿歌》旨在申明宋王即宋玉。宋王坟会不会是南朝刘宋时期某个封君的墓茔呢?不会。查《宋书》诸王传,唯宋明帝第九子刘赞曾封于沅水流域和澧水上游一带的武陵郡,号称武陵王。据《宋书·州郡志》记载,自宋明帝泰始三年起,地处澧水下游的临澧县一直属天门郡。武陵王生于泰始六年,当他受封时,武陵郡治在今沅水下游的常德市,同临澧无关。《黄花鱼儿歌》同宋玉葬地的联系由于缺乏直接性,一向为人忽视。我认为,这个被忽视了地方,正是宋玉的始葬之处。理由如次:

一、宋玉在《小言赋》中指出他受赐于云梦之田。这赐封处的地望,《讽赋》为我们提供了种种线索。现摘录如下:

楚襄王时,宋玉休归。玉休还,王问玉曰:“出爱主人之女,不亦薄乎?”玉曰:“臣尝出行,正值主人门开,独有主人女在。女欲置臣,堂上太高,堂下太卑,乃更于兰房之室,止臣其中。为臣炊雕胡之饭,烹露葵之羹,来劝臣食。以其翡翠之钗,挂臣冠缨。臣不忍仰视,为臣歌曰:“内怵惕兮徂玉床,横自陈兮君之旁,君不御兮妾谁怨?曰将至兮下黄泉。”

宋玉休归,不可能留在郢都,更不可能返回彭城,只会前往封地。宋玉封地附近那位多情女郎所做的“雕胡之饭”和“露葵之羹”,显然是当地特产。雕胡是菰米的别名,汉代以前叫苽。这种粮食作物类似于蒿草之类的浅水生植物,其茎的膨胀处可作蔬菜,南方人叫茭白,《本草纲目》:“菰本作苽,茭草也。其中生菌如瓜形可食,故谓之苽。其米须霜雕时采之,故谓之雕苽,或讹为雕胡,枚乘《七发》谓之安胡。”《周礼·大宰》中的九谷,郑玄按前朝或当时人的标准进行排列,其先后顺序是黍、稷、粱、稻、麻、大豆、小豆、小麦、苽。苽和舶来品小麦排在最次要的位置,既反映出先秦经典重北轻南的价值观,又印证了苽非中原所产。雕胡是楚地苗民的主食。楚苗在汉代以前,主要分布在今洞庭湖至鄱阳湖一带。汉代枚乘《七发》云:“楚苗之食,安胡之饭,搏之不解,一辍而散。”露葵,即冬葵。吴其濬《植物名实图考·卷三》:“冬葵,本经上品,为百菜之主,江西,湖南皆种之。湖南呼葵菜,亦日冬寒菜。”《本草纲目·十六草·五葵》:“古人采葵必待露解,故曰露葵。”露葵是趁鲜吃的菜,那么宋玉休归之封地就在它的产地之内。宋玉平生同江西毫无关系,这封地非湖南莫属。《讽赋》中有兰房一词。兰房泛指女人的闺房,它的本义,《辞源》以为当指兰香氤氲的精舍。湖南澧水一带正好盛产兰花。《九歌》曰:“沅有芷兮澧有兰。”《讽赋》中的主人之女主动邀宋玉私通,这在当时的中原地区直至楚都一带绝少有这种公开而大胆的越礼行为。《天问》中对斗伯比和云阝公之女私通已有微辞,表明了楚国官方的道德标准。不过在楚苗地区,这标准并不适用。直到近代,湘西北一带男女情爱的开放仍比较自由。宋玉留下的这则风流韵事可证其封地在洞庭湖畔这个当时的楚苗居住区。

二、宋玉墓在临澧,历代不乏有关记载。唐代诗人李群玉为了辨明临澧宋王墓碑的归属,曾作诗指出:“雨蚀玉文旁设点,至今错认宋王坟。”(德按:李群玉并不知宋王即宋玉)南宋王象之《舆地纪胜》卷七十:“宋玉城,在澧阳县(今澧县)南六十里长乐乡,有宋玉庙。”清代梁绍壬《两般秋庵随笔》卷三:“有客至澧州,见宋氏家牒,言宋玉,字子渊,号鹿溪子。”鹿溪,当为《直隶澧州志》和清《安福县志》所谓的浴溪(宋玉坟所在地)的正名。鹿、浴同属需部,中原上古音韵,鹿为来屋切;浴为余屋切;湘北方言中,此二字同音同声。鹿溪的名称很可能因鹿这一古代的主要猎物在当地绝种而讹变。明代归有光辑评的宋玉著作名叫《鹿溪子》,也可为宋玉终老于临澧作一旁证。

三、临澧一带依山傍湖,是楚王田猎的基地。《招魂》乱辞写出了宋玉随楚王到这里田猎的线路:献岁发春兮/汨吾南征/路贯庐江兮/引车右还/与王趋梦兮/皋兰被径兮/斯路渐/魂兮归来/哀江南!

“趋梦”即前往梦泽,梦泽在长江之南益阳之北,临澧当其西缘。“兰被径”指澧水下游兰花盛开路旁。“斯路渐”(这路将被水淹)描述田猎结束处,泽畔的春水已涨到了路边。楚王在田猎处划出封地,有利于田猎的安全和顺利,也有利于王权的辐射。临澧地区作为田猎的终点或要冲,特别适合于安插封地。据湖南省博物馆1978年的考古调查,证实临澧新安乡泮台古城堤楚城遗址很可能是春秋至战国中期楚国的一个贵族封地。其范围有数十万平方米。另据该馆1979年底发掘调查,临澧九澧的楚墓群纵横15公里,可见的封土堆近百个。其中有底径60-100米的大封土堆二十个,是目前湖南境内最大的楚墓群。1980年,该馆清理的其中一座大型楚墓,是目前发掘的最大的楚墓之一,下葬时间比屈宋时代稍早。据推断,这个古墓群是楚国一个封君的家族墓地。

九、宋玉返葬湖北宜城

按照先秦和汉代的葬俗,受封者以下五世都反葬于国都。比如姜太公封在营丘(山东临淄),他家族的五世子孙,全都到周地下葬。宋玉死后,作为楚国朝臣,本应反葬楚都,无奈宜城郢都已被秦人占领;新建的淮阳楚都(陈郢)又同宋玉的官宦生涯无关,因而,宋玉反葬只能延宕到汉代。宋玉反葬宜城,有两点需要说明。第一,临澧留有衣冠冢,即后世所谓的宋玉坟。第二,返葬处并不在清代《宜城县志》所说的城南三里的腊树园。

我们不妨再读一读习凿齿《襄阳记》中关于宋玉墓葬的记载:“故宜城有宋玉冢。”故宜城不等于宜城,更不等于今宜城。故宜城即楚鄢城,汉惠帝改名为宜城并沿用到东晋,南朝刘宋初期正式废除。故宜城至襄阳一带是东晋与前秦军事对峙的前沿地。公元378年,符坚攻陷襄阳。东晋宜城的废除,当始于这一年。符坚攻陷襄阳后,曾造访习凿齿。六年之后习氏去世时,襄宜一带仍掌握在前秦人的手中。习凿齿因足疾闲居故里,《襄阳记》只有写于这一时期,“故宜城”的说法才能成立。故宜城废除的一个更实际的原因,是由于汉水改道所致。据考证,原本在汉水西岸的故宜城,随着河床的变迁,今人只能在今宜城县境内的汉水东岸下峰寺至李家洲一带的沙滩或河水之中,去感受这个无影无踪的城池了。故宜城的消失是由于汉水一次性的泛滥所致还是河岸不断崩陷的结果,不得而知。可以确定的是,到了南朝刘宋时期,故宜城已经名存实亡了。到了唐代,宜城重新建制时,县城迁至故宜城北部的大堤城,不过好景不长,到了北宋时期,大堤城重蹈覆辙,像故宜城一样为江流吞没。从南宋起,宜城南迁,从此不再变更,这个宜城就是今宜城县城关镇,也是清代《宜城县志》中的宜城。显然,宜城宋玉冢因为城址的变动曾有过相应的迁移。宋玉反葬处,即习氏所记的宋玉冢,当在故宜城城南,即今汉水西岸罗家河至东岸李家洲的汉水河床之中。罗家河以南的古墓群可作旁证。故宜城废后,宋玉冢可能迁至大堤城城郊,南宋时期再迁至今宜城城关镇南郊的腊树园。1966年爆发文化大革命,腊树园宋玉冢被夷为平地。掘墓人还不罢休,又挖地三尺,将墓室彻底摧毁。据目击者称,里面没有宋玉的遗骨,只有鹿角和陶罐等明器。当笔者撰写本文之前,前往当地考察,只能面对农家的墙面、猪圈和厕所上残存的几何纹墓砖,去追思这位被咏叹了几十个世纪的文学天才。

|