文_张渤婉

西岸美术馆携手蓬皮杜中心联合呈现的本年度特展——《清醒梦境:声音的旅程》已于2024年4月26日开幕。此展览将目光投向国际前沿的声音艺术领域,汇聚了接近30件/组极具影响力的新媒体艺术作品。本次展览通过声音艺术史上的里程碑之作和当下充满活力的实验性创作,旨在深入探讨声音这一尚未为大众广泛认知的媒介,以及声音如何成为激发艺术创新的动力。展览将通过覆盖西岸美术馆内外的声音装置,为观众带来一场别开生面的、深层次的意识体验之旅,让人们在声音的引导下,开启一场前所未有的感知探索。

声音:一首柔软的诗

声音有着与生俱来的诗性。音律的连续性赋予了它诗歌一般的流动性。与图像艺术不同,流动化的诗性使得它更柔软,更容易与观众产生情感共鸣。

诗歌可以让人产生关于声音的遐想,:白居易《琵琶行》“大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私语”以文字记叙了弦乐器在演奏者高超的技艺下所形成的节奏对比的形象联想;智利诗人聂鲁达《我喜欢你是寂静的》用“发出如同鸽子悲鸣般声音的蝴蝶”来形容远处爱慕者的哀叹之情。诗歌借由读者遐想进一步演化为视觉图像和情绪表达。同样的,声音也能让人展开诗性的畅想,产生以诗化的语言描述感受的冲动——语文课本中曾出现过的文章《口技》,以海量的声音活动描述贯穿叙事过程,多重意象的叠加如诗般流畅自然,作者林嗣环巧用了声音的角度完成了从画面观察到掷地有声的文字记录的转化。当读者阅读文字,声音和画面也一并跃然纸面。

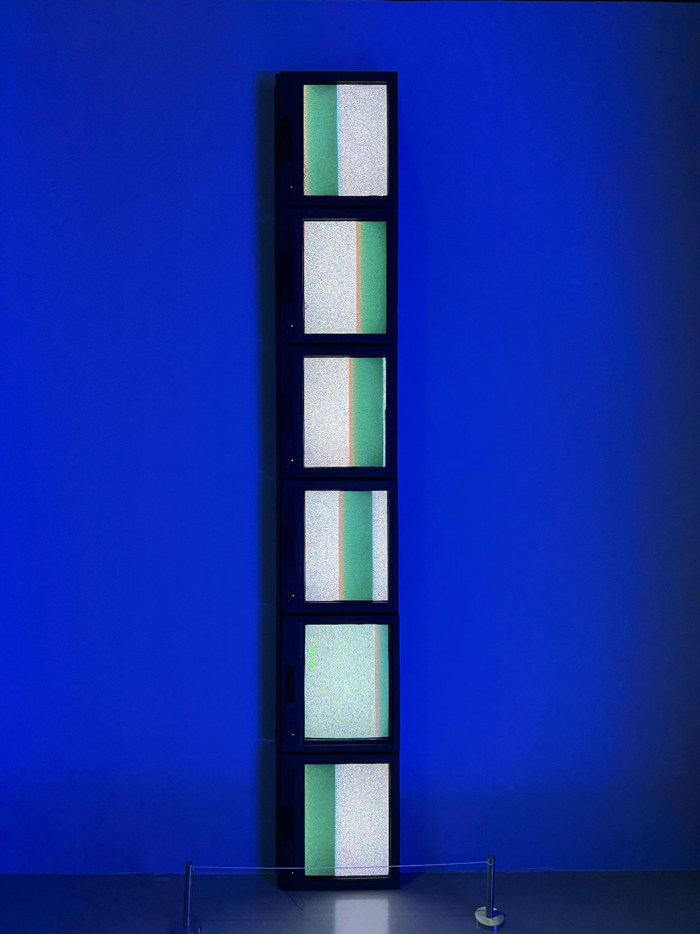

王长存,瀑布,2013年,6个CRT电视显示器、电视静态噪音、瀑布声,展览现场,西岸美术馆,摄影:张渤婉

“中国声音小组”成员王长存的实验性声音作品基于他的听觉调查和实地录音。本次展出的作品《瀑布》来自于艺术家在田野调查中偶然获得的神秘声音,稍晚些,艺术家发现,这段声音和持续播放没有信号的七台阴极射线管显示器呈现出的“雪花”屏伴随条纹干扰的画面意外相称。视觉和听觉像是两条不相干的河流,在艺术家观念的引导下涌向彼此,敏锐地切入到对方似乎暗示过却不指明的方向上。从瀑布,到电视“雪花”屏,意象的组合如诗般出乎意料,携带着文学性的美感。

埃德蒙·库肖,米歇尔·布雷特,蒲公英,2006年,互动装置,定制软件、视频投影、麦克风,展览现场,西岸美术馆,摄影:张渤婉

阿尔及利亚艺术家埃德蒙·库肖和法国艺术家米歇尔·布雷特带来互动装置作品《蒲公英》。若干朵虚拟的蒲公英在观众对面随风轻微晃动,当观众对着采集气流的麦克风呼出气流,蒲公英将根据系统捕捉到的数据信号,相对应地漂浮四散。随机但准确的电子反馈平添了参与的趣味。正如库肖所说:“图像的生命也许取决于一次呼吸。但是在这一息之中,它也汲取了力量,能在別处以不同的方式重生,最终不仅仅以一幅图像的形式而存在。“

诗歌与声音艺术共享相类似的调用审美官能的艺术欣赏体验,所以说,声音的诗性存在于音律与文学的双重转化之中。

声音解码,千人千面;声音解构,五花八门

声音留给大脑丰沛的演绎空间,这是艺术欣赏过程中最妙不可言的部分。如果说文学是通过文字的阅读在脑海中生成形象化的视觉印象,从而完成欣赏的过程,那么声音艺术的“阅读”,则需要调用因为少有运用而更稚嫩的部分。声音艺术作品从观众的听觉出发,基于不同的画面储备和情感积淀,在特定的欣赏语境下,走向不确定的、因人而异的结局。艺术欣赏中,这样的不确定性最为迷人。

声音艺术的完成依托于观众的“解码”力,是因人而异、千人千面的;相类似的,如何解构具有连续性特征的声音,巧妙地将声音切割成恰到好处的片段,并进一步处理为组合生成新声音的原材料,是每个声音艺术家的必须面对的课题。如果说解码是声音艺术恳请观众完成的任务,那么解构便是艺术家主动承担的前置动作。

奥利弗·比尔,《重生1(白雪公主)》,2014年,16mm胶片,数字化,时长:2分57秒,由蓬皮杜馆友协会赠予,用于当代艺术项目,2014年蓬皮杜中心,巴黎法国国家现代艺术博物馆-工业设计中心,展览现场,西岸美术馆,摄影:张渤婉

艺术家奥利弗·比尔的《重生1(白雪公主)》选取了沃尔特·迪斯尼第一部动画片《白雪公主》(1937年)中白雪公主制作馅饼的片段,她哼唱着“有一天我的王子会到来”,对未来充满期待,而在这时,乔装成老妇人的恶毒皇后出现在窗前。比尔将这一段内容中的每一个画面都截取出来,并除掉画面的颜色,将画面印刷品交给一所小学的小朋友们,请他们自由涂色。而后,比尔又以十几种语言对原曲进行了改编,并最终将重新生成的画面和声音结合,制作成我们在作品中看到的影像片段。由孩子们对逐帧的片段进行涂色,这是对画面的解构;再用多种语言改编原声音乐,这是对声音的解构。当解构的画面叠加解构的声音,便呈现出一段如魔术般的画面,让人觉得欢快愉悦,却也免不了察觉到对邪恶的隐忧,颇具冲突的戏剧效果油然而生。

霍莉·赫恩登,马特·德莱赫斯特,《我在这儿》,由人工智能生成的数字录像,16:9彩色,有声,时长:5分35秒,展览现场,西岸美术馆,摄影:张渤婉

无独有偶,艺术家霍莉·赫恩登和马特·德莱赫斯特由人工智能生成的数字影像《我在这儿》也完成了相类似的影像解构过程。2022年,赫恩登在生下孩子林克后陷入了连续一周的昏迷,德莱赫斯特将赫恩登在医院期间从昏迷至苏醒后录制了下来,再通过驱动型 AI图像生成器,根据训练模型合成新的图像,并在生成新的影像后借由AI完成音频创作的部分。艺术家搭档以原始影像为材料,用文本作为加工方式,借人工智能为合作伙伴,在解构后,依次序重构了一个比真实更趋近真相的画面。他们重演了未被如实记录的梦境,也在技术介入后消解了一部分的悲惨的个人情绪和赤诚的母爱。

解构是声音艺术家处理初级原材料的方式,而解码则是观众理解艺术品的浅浅咀嚼。如同矛和盾,弓和箭,在声音艺术的两端巧妙地对峙。

沉默作为一种声音表达

沉默也是声音表达的一种选择。基于听觉经验产生的联想,对视觉捕捉到的画面产生判断,进而展开头脑中对于声音效果的演绎,与事实上的静默产生矛盾冲突,不失为一种观众希望在观展过程中获得的特别体验。一方面,要求观众有一定来自于生活经验的内在画面储备,另一方面,需要观众有动用情感参与观赏,也就是主动共情的主观意识。

杨嘉辉,2018年,消音状况#22:消音的柴可夫斯基的第五交响曲,影像装置,数字录像、12声道装置和12个粉末涂层扬声器,展览现场,西岸美术馆,摄影:张渤婉

来自中国香港的杨嘉辉常以互动表演和声音装置现场、影像、动画和3D打印作品为艺术实践的表达形式,拥有古典音乐作曲的博士学位的他以现代主义作曲家约翰·凯奇标志性的无声表演《4'33”》为灵感,试图在削弱了乐器的演奏场域中探索“世界的声音”的奥妙。杨嘉辉《消音状况#22:消音的柴可夫斯基的第五交响曲》是一个结合了数字录像、12声道装置和12个粉末涂层扬声器的综合作品。杨嘉辉作为音乐指挥在现场指示来自科隆的交响乐团 (Flora Sinfonie Orchester)使用静音乐器演奏。随着乐器声音的隐去,表演者动作的声音更清楚地浮现出来:翻动乐谱纸张的沙沙声,手指弹奏琴键的哒哒声,琴弓摩擦琴弦的滋滋声,甚至呼吸声,脚踏在地板上的声音……乐器演奏声音的消逝仿佛涂抹掉了原有交响乐团中不同乐器之间的地位关系,生成了一种全新的角色平衡。《柴可夫斯基第五交响曲》作为曾被演奏次数最多的交响乐,像幻象一样存在于演奏厅的上空,更妙的是,12个扬声器和声道装置在地面上平均摆放,观众可以在其间的空白区域踱步,每次位置的变换,都会获得全新的对声音的觉察,观众可根据个人喜好调整聆听“杂音”的位置。

把沉默当做声音表达的一种选择,是声音艺术家对个人和观众的一次挑战。“无声却胜有声”,于神秘的静谧中体会声音的美。

声音积木的堆叠

声音宛若半透明的画片,天然具有可以叠加的特质。单声道,双声道,甚至多声道的声音在交叠之后,彼此产生覆盖、加强、抵消、装饰、戏剧化等变化效果,从而呈现出新的表现力。对于声音艺术而言,新的组合方式视同于创造了新的作品,因此说,可叠加性是声音艺术区别于绘画艺术的显著特点。艺术家通过推敲声音之间的互文或互斥关系,堆积木般地累加音频的数量,从而达成一套新的表达意境。

伊曼纽尔·拉加里格,《清醒梦境》,2006年,声音装置,21个蓝色荧光灯条、8根水晶音箱线柱,110个扬声器、12个AIFF格式音频文件、法语版,时长:6分20秒,展览现场,西岸美术馆,摄影:Alessandro Wang

本次展览的同名作品《清醒梦境》来自法国艺术家伊曼纽尔 ·拉加里格,这组声音装置由21个蓝色荧光灯条、8根水晶音箱线柱、110个扬声器构成,是艺术家设计的空间里的声音迷宫,试图由声音引导一次旅程。艺术家邀请男女业余歌手哼唱了他们的心爱旋律,并将扬声器随发光藤蔓布置在空间的各个位置,融入在灯光制造的电子景象之中。当观众穿梭于钴蓝色的荧光迷宫当中时,声音从远近不同的地方传入耳朵,每挪动一步,合唱的效果便随之变化。拉加里格借助哼唱旋律,以扬声器为工具,以灯光藤蔓为景观,重现了艺术家对于清醒与梦境的思索成果。如同艺术家本人所说:“在很长一段时间里,我都不记得梦的内容,所以我只能在清醒的时候做梦。想象这个悖论让我对想法和声音的失控产生了兴趣”。

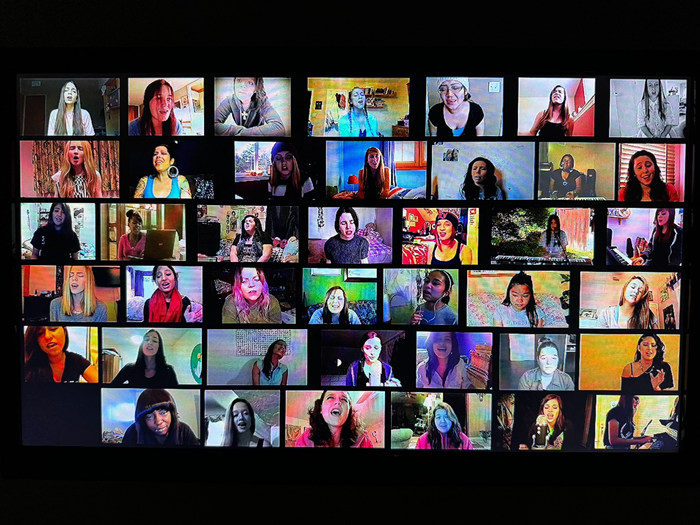

莫莉·索达,《我的歌声:蕾哈娜<留下>》,2018年,数字录像,16:9彩色,有声,时长:4分28秒,展览现场,西岸美术馆,摄影:张渤婉

与之有着微妙差异的莫莉·索达《我的歌声:蕾哈娜<留下>》则选择了一段固定的旋律作为演唱对象,通过流行音乐爱好者们面对卧室中的摄像头翻唱这首指定的歌曲,来讨论“数字原住民”社会生活与私人生活的界限。索达将演唱者的肖像大量地拼接在一起,形式上仿佛马赛克般模糊不清,实际上每位参与者投入演唱的面部表情却又清晰可见。这样的叠加,也体现了数字生活中以个体参与为模块进而生成整个产业的现状。

声音的美,在于和谐。古希腊时期哲学家和数学家毕达哥拉斯的和谐论认为,“数“是世界的本源,他用数字比例判定音乐的和谐程度,并从无限的宇宙中抽象出音律之美的判断标准。毕达哥拉斯把和谐当做声音美学的至高守则。无论声音如何流动、荡漾,和谐作为感受,是主观上去评价是否美,是否喜欢它,欣赏它的最终准绳。

声音中包含了各式各样的色彩,像一道汇聚了七彩的光的白色,不同的聆听者在其中捕捉了不同的部分,也就获得了不同的色彩。所以说,声音艺术的魅力,也在于它千人千面的观赏体验。听觉不是其他四种感觉的附属品,声音足以独立成为我们体会世界的入口。

五感是上天赋予的礼物,耳朵是五感中最有潜力加以运用从而获得崭新体验的部位。遗憾的是,我们却罕有以美感的态度仔细审度听觉感受到的万事万物。我们为盛开的牡丹月季的样貌着迷,沉醉于嗅到的花香,却忽略了风吹过花朵沙沙作响的声音。池塘中的锦鲤在荷叶间游来游去,站在岸边的人只见到晶莹透亮的水面和红白相间的鱼的花纹,却没留意倾听荷叶上的水滴汇入池塘的滴答声和鱼触碰到叶子发出的短促的声音。体育竞赛时,运动员的速度与力量之美让人目不转睛,而发令枪唤起的紧张,观众呐喊声带来的振奋,球落地的声音导向的结果信息,又何尝不是听觉赋予我们的体验。这些声音在不经意间帮助了我们建构了整体的美感。因此说,用美感的角度去重新感受听觉,也许会见到一块从未踏足的美丽新世界拔地而起。