《塔希提人》,高更,铅笔和木炭画,1894 年 渐渐地,高更的意识中开始闪现出曙光,形成一种模糊的认识。现在,当他躺在阿旺桥的小旅馆的床上时,这种认识慢慢转变为一种深信不疑的确信。最后,他终于明白自己究竟想要得到什么以及为什么会如此失败。此刻,他知道自己的艺术究竟为何物了;那是一种伟大的抗争,一种自我灵魂中根深蒂固的叛逆的外在体现。一直以来,自己所顽强对抗着的是19 世纪欧洲的巧取豪夺、道德沦丧和斤斤计较的伪善。而与此同时,19世纪的欧洲也开始了对他的集体讨伐,他们合谋起来,放逐他,摧毁他。那么,他必须宣战,为了自己的生命、艺术和灵魂。塔希提岛人经常被一些在任何时候都意欲诋毁高更艺术的家伙轻蔑地称之为 “野蛮人”。

《贫穷的渔夫》(The Poor Fisherman),普维斯·德·夏凡纳,油画,155cm × 192.5cm,1881 年 然而,在这些原始人当中,高更却发现了在其他地方看不到的荣誉感、勇气、道德尊严以及无私的善良。在这些被压迫和掠夺的土著人中,还存留着文明的痕迹。在那样一种文明里,艺术作为一种让生活更丰富、更快乐的方式,作为一扇无论科学家还是神学家都无法洞穿的神秘之门,在万物的体系中拥有自身合适的位置。在这些野蛮人中,高更发现了一种隐秘的对新文明的厌恶——他们心知肚明,这种文明正在摧残他们;而现在,他感到自己的灵魂深处同样隐藏着这种厌恶。 1894 年9 月20 日,他写信给丹尼尔·德·蒙弗雷德—— 就像你所说的那样,最近在我身上没发生什么新闻。每个人都在抱怨。究其原因,你是知道的,痛苦已经耗尽了我所有的力气,我经常整晚无法入睡。另外,除了花钱之外,我在这倒霉的一个月里什么事也没有做。至于其他方面,我已经下定决心重新回到大洋洲去生活,并且会在12月回巴黎一趟,专门义卖我所有的东西,不管以什么价钱。

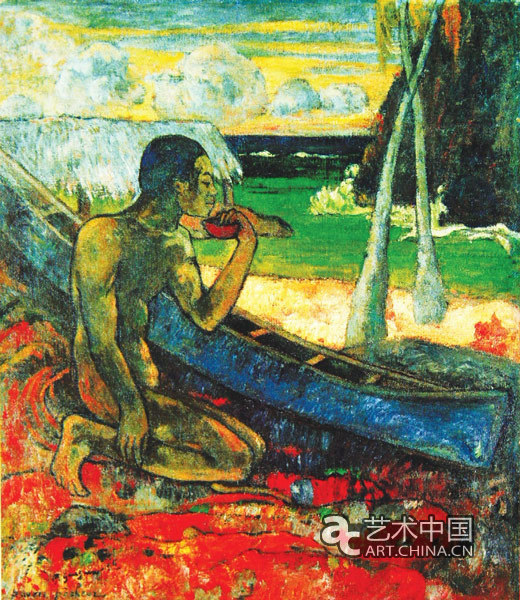

《贫穷的渔夫》(The Poor Fisherman),高更创作的同题材作品, 1902 年 如果一切进行得顺利,我会在2月份尽快地离开。我将在遥远的地方度过余生,不再为明天担惊受怕,并远离与浅薄无知的外部世界的斗争——绘画,我要和你说再见了,除非是作为一种纯粹的娱乐手段,否则我将不再拿起画笔。而我所居住的房子,将由我自己用木材来建造和凿刻。在这封信中,高更的决心显露无遗。

《自画像》,高更,1893 年 他如期回到巴黎,投入自己所言的“义卖”之中。一场画室里剩下的画作拍卖会很快被列入议事日程。在从塔希提岛返回巴黎的旅途中,高更曾巧遇奥古斯特·斯特林堡,后者后来居留巴黎。当时,斯特林堡对高更的画作产生了一定的兴趣,甚至有一段时间两人还住到了一起。现在,高更想起了这位老朋友,于是邀请他为自己即将出售的画作目录作序。 以下这封信便是斯特林堡的回复,从它的字里行间,我们能清楚地读出欧洲的知识阶层对高更所怀有的怨尤之气:你非得坚持要我给你的目录作序,我想,也许写点什么用以纪念我们1894—1895年的那个冬天一起度过的日子可能更有意义。我还记得,当时我们住在学院后面,离先贤祠很近。更重要的是,靠近蒙帕尔纳斯公墓!所以,我想送给你这样一份纪念品,让你带着它远涉位于大洋洲的那座小岛。我知道,你梦想着去那里寻找与自己强大的精神力量相匹配的装饰艺术和能够自由呼吸的空间。但是,恕我直言,我从一开始就对你的这种想法与决定持怀疑态度,因此,我只能对你所提出的要求当机立断地回答——“我不能”,或者更直白地说,“我不愿意”。 ⋯⋯我既不理解也不喜欢你的艺术——我知道,自己的这种声明既不会让你感到惊讶,也不会伤害到你一丝一毫,因为,你似乎只会因为他人的憎恶变得更强大,而不是相反。你那小心呵护、完好保存的个性会因其激起的反感而愉悦。也许,从暂时的认同和赞誉中,你确确实实拥有了自己的信徒,他们把你归入名人的行列,或者给予你的艺术以很高的荣誉,年轻人也会模仿你的艺术特色,用5年的时间去标示一种落伍的绘画风格。

弹吉他的奥古斯特·斯特林堡 昨天晚上,当曼陀林琴和吉他相混合的南方音乐响起时,我想到了普维斯·德·夏凡纳。我一看见你的画室墙上那些被阳光照射、喧嚣浮躁的画,就不由得昏昏欲睡。我看到了画中那些连植物学家都没能发现的树、居维叶(Cuvier)都意想不到的动物,以及只有你才能创造出来的人类。一片从火山口涌出的海洋,一片没有上帝存在的天空——先生,在我的梦中,我对自己说,你已经创造出了崭新的天堂和大地,但是,我并没有为此而欢欣鼓舞。对我来说,这太明亮了,我更喜欢明暗结合。而且,在你的乐园里生活的夏娃并不是我的理想。因为,事实上,我心里也有一两位理想女性!今天早晨,我去了卢森堡美术馆,在那里,我瞻仰了夏凡纳,事实上,我经常会怀念他。我怀着一种深切的同情凝视着他那幅名为《贫穷的渔夫》的画作:画中的渔夫如此专注地看着自己的船,透露出对爱妻和熟睡中的孩子无限忠诚的爱,真是美好啊。但是,同时我又好像看见这个渔夫戴着一顶荆棘王冠,令我震惊。因为,我讨厌基督和所有的荆棘之冠。你知道我讨厌他们。我对这位受人吹捧而实际上无比可怜的神并不感冒。我的神只有维特里帕特里(Vitsliputsli),他藏在太阳里,啃噬着人类的心灵。不,高更的作品既和夏凡纳的不一样,也不同于马奈,同样有异于巴斯蒂安- 勒帕热(Bastien-Lepage)。那么,他到底是谁?他是高更,是一个讨厌无趣文明的野蛮人。从某种程度上而言,他是嫉妒自己的创造者的提坦,在游手好闲的日子里,痴迷于自己的雕虫小技;他在某种程度上又是一个孩子,惯于肢解自己的玩具,以制造其他的玩具;他否定和蔑视一般的乌合之众,更喜欢将天空描绘成红色,而不是它一直以来的那种蓝色。这将是一次多么完美的旅行啊,我的船长。也许到了那里以后,当你再回到我这里来时,我才能学会更好地理解你的艺术,才可以为一次新的画作拍卖的目录写上一份真正意义上的序言,因为既然到了那时,我也开始感受到成为野蛮人和创造一个新世界的必要。 |