巴黎高等美术学院的玻璃庭堂

徐悲鸿选择了自己的立场:法国学院派艺术,是十九世纪“大艺术”的一种继承。在选择法国学院艺术的同时,徐悲鸿本身也促成了它与中国传统的对话。从达仰-布弗莱身上,徐悲鸿能找到一种自然主义的精髓:内在的坚信,以及对现实主义表现所具有“灵性力量”的敬仰,就好像对真实的忠诚刻画能够演绎出种种事物与存在的内在核心。

徐悲鸿在1922年10月30日写了一篇关于雷恩·波纳 (Léon Bonnat, 1833-1922) 的文章。两个月后,他继续就法国艺术写了一篇评论,其中提到当时任巴黎国立高等美术学院院长的阿尔伯特·贝纳尔 (Albert Besnard, 1849-1934)。文章以“新闻式的语言”阐释了徐悲鸿对贝纳尔以及法国艺术的赏鉴。徐悲鸿请他为展出写序,但贝纳尔因为身体欠佳,转而向他推荐自己的朋友、作家和法兰西学院院士保罗·瓦莱里(Paul Valéry, 1871-1945) 来作序。

就像预先有所计划那样,徐悲鸿选择了自己的立场:法国学院派艺术,是十九世纪“大艺术”的一种继承。

在对一些曾引发其法国老师长久思索的问题再度探询时,徐悲鸿无法回避的是在“历史画”和“大幅装饰画”之间所存有的特殊关系。在他1922年的文章中,他特别提到曾前往欣赏过的贝纳尔为巴黎市政厅完成的天顶画原作。诚然,徐悲鸿因为时局环境所限而未在中国创作过大幅装饰画作品,但不可否认的是,他的《田横五百士》、《徯我后》、《九方皋》以及其他一些大幅作品,都带有着巨幅装饰画 (monumental et décoratif) 的特征。这一审视视角有助于我们更清楚地了解徐悲鸿留法经历中未曾被探讨的一部分,以及他在其中获得的艺术训导。而徐悲鸿也知道,在贝纳尔、弗拉孟或柯罗蒙这些老师身后,隐约显现的是皮埃·普维·德·夏凡纳 (Pierre Puvis de Chavannes, 1824-1898) 的炫彩阴影,这位艺术家对十九世纪后半叶的年轻法国艺术家施有重要的影响。进一步举例说,如今参观北京国家博物馆时,能看到徐悲鸿作品《愚公移山》的一件大尺幅的浅浮雕。尽管这一摹本并不细致,但从中能看出徐悲鸿以油笔和墨笔两种技法完成于印度的这件作品所具有的大气和装饰属性。

在选择法国学院艺术的同时,徐悲鸿本身也促成了它与中国传统的对话。徐悲鸿对西方艺术发展最成熟的一些元素给予了关注,确切说就是最能为中国艺术所接受的题材或绘画技艺:历史、人物、人体、写实主义素描、色彩等等。中国现代艺术中,徐悲鸿代表的“自然主义”流派远比对西方先锋艺术持开放态度的“形式主义”流派更具主导地位。中国艺术的不同流派在面对西方艺术时,相互之间产生竞争所营造出的中国艺术现代图景,更多的是对一种更好的、普及性艺术的努力,而不是对先锋艺术样式的吸纳。参照了传统的徐悲鸿因此就能行之有效地定义、并维护一种立志于创造“纯艺术”的“纯艺术家”立场。他对先锋艺术在革新问题上一贯的求索予以了回避。借助这一社会和艺术谋划,徐悲鸿在留有余地的同时也通过一种个人化的“风格”来表达自身。这一徐氏风格同时能反映出他在与西方艺术互动交流以及其在中国所产生效果的争议中所选择的立场地位。

巴黎国立高等美术学院当时一方面持续陷入不景气的衰势,另一方面尤其对外国学生有着强大的吸引力,1920至1930年间在国际上享有很高的声望。同样刮起“回归秩序”风潮的高等美院, 在坚持学院传统的同时也呈现出开放性,为外国学生提供了极为有效的美学方法。这也是为何高等美院在徐悲鸿艺术选取的实际和象征层面都施有巨大影响。徐悲鸿在高等美院有着双重的位置。他既是勤奋的“艺术实践者”、又是敏感的“见证人”。外国学生的身份令他被排除在罗马奖等最闻名遐迩的一些竞逐之外,他转而就坚持去参加沙龙展,也由此与一些外国同学走得更近。罗马尼亚人塞维尔·布拉德斯库(Sever Buradescu,1896-1968),又称“布拉塔” (Burada) ,于1921年1月13日被弗拉孟画室接收,随后在1922年5月12日通过入学考试而被正式录取。

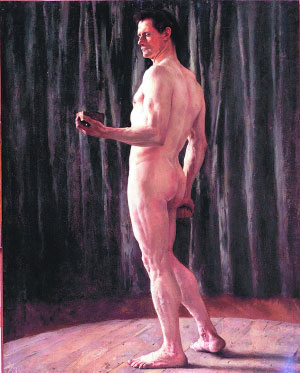

帕斯卡·达仰-布弗莱作品《人体》

徐悲鸿选择的承继自十九世纪并得到现代化更新、也代表了巴黎国立高等美术学院特色的法国学院式绘画,将我们引向两位重要的法国画界人物:帕斯卡·达仰-布弗莱和保罗-阿尔伯特·贝纳尔。这两位学院派大家之间存在着很大差别,但都在徐悲鸿对法国艺术的汲取历程中居于举足轻重的位置。徐悲鸿在关于自己留法经历的回忆中对达仰-布弗莱 (Dagnan-Bouveret) 给予了特别突出的地位,这是易于理解的,因为当时这位年轻的中国人和年迈的法国老师之间建立起深厚的感情。徐悲鸿在达仰处首先能建立起一种更具亲善人性的师生关系,也不存在学业机制方面的拘束。

对这个迫切汲取艺术养分的年轻艺术家而言,这种交流就如同新鲜空气一样珍贵。来自老者的各种铮铮循导构成了一种“生命教诲” (le.on de vie) 。比如从实践层面看,达仰-布弗莱就教导徐悲鸿在习画时先勾勒速摹,随后把画面默背下来,再进一步成画。这一练习是与传统绘画中对技艺的要求相符合的。写实速摹仍为艺术训练的基础。除此以外,徐悲鸿也随达仰参加过一些自然主义画家前辈的聚会,他们都曾师从于杰洛姆 (Gér.me) 。而他也正是在吉恩·唐普特 (Jean Dampt, 1854-1945) 的下午茶会上得以与达仰-布弗莱结识。说到底,徐悲鸿每周日都会在大师位于讷伊谢希街 (rue de Chézy) 的居所兼工作室里,身处一种迷人的“往日情怀”中。从达仰-布弗莱身上,徐悲鸿能找到一种自然主义的精髓:内在的坚信,以及对现实主义表现所具有“灵性力量”的敬仰,就好像对真实的忠诚刻画能够演绎出种种事物与存在的内在核心。一个画面由此应该能以其“外在的包裹”来呈现其所涵盖的内在精神。处在运动停悬状态以及强烈戏剧性之中的画面表现就像是一种“充了气”的模式;所呈现的主体映像于是具有了“悲悯”性质的感召力量。达仰-布弗莱的自然主义开始变得具有象征性和神秘性这一点,徐悲鸿是有所察悉的。

1932年11月,徐悲鸿在《申报》中先后发表了两篇启事,这成了他对自己青睐法国学院艺术立场的明确声言。启事针对刘海粟而写,尤其指责他用一张在巴黎贝纳尔画室与大师的合影来进行大肆宣扬,并把照片刊发在1931年10月的《良友》杂志上。徐悲鸿对“法国学院派艺术”予以完全的肯定。这种艺术是唯一能够有效地通过艺术技法的改进,来实现相应美学目标的。与丑相对立的艺术所应当发扬的是真和美。徐悲鸿同时表明的是一种绘画、教育和社会三个层面的谋划。甚至能进一步说,1920年代末至1930年代初的中国艺术界所显现出的“单一化”现象,在徐悲鸿看来是与两次世界大战期间在法国的“回归秩序”潮流同时发生并相契合的。徐悲鸿如此就是维护着一种特定的“风格”,以及与法国画界大师们之间交往的性质。