面对光怪陆离、参差奇异的当代艺术圈,面对教人眼花缭乱、哑然失声的当代艺术作品,我们不禁要问,难道人类已经真的走到了阿瑟·丹托所谓的“艺术终结之后”的后-艺术时代?难道艺术已经完全脱胎换骨,绝弃与过往?难道,艺术史叙事已经完全告别格林伯格专注于媒介形式的现代主义逻辑,抛弃了任何诉诸于审美经验的描述?假如真的如此,那么当代艺术是否在1917年——杜尚的小便器《泉》诞生时——便已经开始了呢?那不正是现代主义蓬勃发展的时代吗?彼时的杜尚我们到底应该如何理解杜尚在艺术史上的位置及现成品的美学意义呢?使人困惑和惋惜的是,这些疑问虽然不断产生,却始终得不到令人信服的解答。当理论家们投向当代艺术圈的喧嚣、高傲地一薄前人时,我们是否需要再次仔细考察现代主义的运作机制和逻辑肌理呢?答案自然是肯定的。因为,只有细致考察、辨析现代主义的深层机制,才能正确把握现代艺术走向当代的逻辑,理智面对当代艺术。

比利时学者蒂埃里·德·迪弗(Thierry de Duve,1944-)虽然在中国学界知名度不高,却是杜尚研究权威,现当代艺术理论研究的杰出学者,当代最著名的艺术理论家和批评家之一。当众多业界同行趋之若鹜地膜拜新奇时,他却孑孑而行,凭借对格林伯格现代主义理论以及克拉克与弗雷德现代主义之争的条分缕析,以知识考古学的方式,深入探究了现代主义生成、运作及异变的逻辑;凭借对历史事实的剖解,以杜尚现成品为切片,精细展现了当代艺术与现代艺术的深刻交织;凭借对康德美学的重新诠释,以审美判断的迁移为线索,深刻揭示了当代艺术的现代性底色。要想一探德·迪弗对杜尚现成品艺术、现代主义运作机制及当代艺术之现代性逻辑的精准剖析,最好的选择莫过于阅读其名作《杜尚之后的康德》(Kant After Duchamp, 1998)。可惜的是,此书虽已名扬十余年,却一直未引进中国;而今,以沈语冰先生领衔的翻译团队在呕心沥血数年后,终于使其与国内读者见面,此实乃一件迟到的盛事。

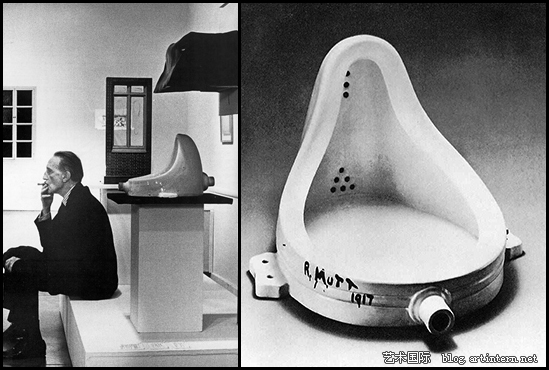

还原《泉》的艺术史现实

德·迪弗多年来致力于阐释和重估马歇尔·杜尚,其成果包括早期重要论文《现成品和颜料管》(Readymade and the Tube of Paint,1986)《艺术唯名论》(Pictorial Nominalism,1991),文选《未尽的马歇尔·杜尚》(The Definitively Unfinished Marcel Duchamp,1991),以及《杜尚之后的康德》这本精彩的总结之作。在第一章里,德·迪弗通过巧妙地抛弃第一人称而采用第二人称的写法,将自己接连想象成一位外星人、艺术爱好者、艺术批评家、传统历史学家、美学家或艺术理论家、谱系学者,以及最终以一个福柯式的现代艺术考古学家的身份,表达了面对杜尚小便器时的不同感思,从而指出,因为这些身份都挟带着不同趣味与欲望,所以,任何致力于纯粹客观观点的尝试,都是不充分的。尤其值得一提的是,接下来的第二章,德·迪弗并没有直接对杜尚的艺术方案进行理论的或哲学化的分析,而是以一个拿着放大镜似的考古学家的姿态,极为细腻地还原了《泉》诞生时的艺术史现实或原初环境,凸显了杜尚为其合法性所做的精明算计和行动,重塑了事件的现场语境。杜尚的立体派作品《下楼梯的裸女》原在1912年由于立体派评委们的反对而没能法国“独立艺术家沙龙展”所拒,心灰意冷的他却在1913年惊讶地发现,这幅画在美国军械库展览上引起轰动,再而经由媒体宣传,使美国人都“认识”了这幅画,并在心中“认可”了其前卫艺术代表的地位。杜尚开始意识到:“是观众创作了绘画。”于是,军械库展后声名卓著的杜尚便想以递交一个小便器的方式机智地抹去之前被拒的历史,通过一系列老谋深算的操纵,《泉》竟然进入了艺术史,并被公众所“认识”甚至“认可”。

对《泉》出场语境的巨细靡遗的描述,无疑是对现代艺术史的贡献,也是这本书的看点之一,但这也招来了一些质疑,如密歇根大学丹尼尔·赫威茨(Daniel Herwitz)教授认为:“德·迪弗的书并未真正提供了一个‘现代主义的考古学’。因为一个考古学的主题,正如福柯所说,是对一个‘散乱结构’的分析性揭露,不仅要挖掘“档案”……还要展现出接合一个现代权力系统的运作规则。”(The Journal of Philosophy, Vol. 95, No. 3,1998, pp. 142-148)其实,在还原过程中,德·迪弗已经着重强调了杜尚与18世纪以来法国沙龙艺术体制的关系,凸显了“展览”、“公众”在现代艺术运作机制、审美协定重订中的基础性作用;而作者的另一本重要著作《字里行间的格林伯格》(Clement Greenberg: Between the Lines,1996)则对现代艺术机制给予了更为系统详细的阐释,丹尼尔显然没有读过。从这里岔开一会儿,概括介绍一下德·迪弗的现代主义叙事也许是不无裨益的。

现代艺术的审美协商机制

首先,德·迪弗赞同格林伯格坚持“艺术与生活的不连续性”以及“观众需接受一个成规”的观点,却不认为“只能见于艺术的价值”和“可见于生活的价值”具有恒定的区别,而前卫艺术与庸俗艺术之间的差异亦不取决于这种象征性区分,而在于它们与“他者”(即它们所设想的表达对象)的关系。德·迪弗关于“他者”的阐释,实际受到了克拉克《格林伯格的艺术理论》(“Clement Greenberg’s Theory of Art,”Critical Inquiry 9:1,1982, pp.139-156.)一文的启发。克氏认为,艺术遭遇的危机与其说是庸俗的威胁,毋宁说是收信人(addressee)的缺席(absence),因为“艺术想要向某人(someone)传达(address)”,而现代主义(即格氏的前卫艺术)却“缺乏一个可以传达的胜任的统治阶级”,换言之,它是“资产阶级放弃了它对贵族的诉求时”的“阶级缺席状态中的资产阶级艺术”,而现代主义媒介则以各种各样的缺乏(如缺乏深度、清晰轮廓及空间统一性)体现了这种收信人的缺乏,故而它“最典型的呈现,是作为否定(negation)和疏离(estrangement)的场所而出现的。”

出于必要而剔除了克拉克见解中的阶级政治意涵后,德·迪弗给出的现代艺术走向媒介自律的清晰逻辑可以概括为:野心勃勃、意味深长的艺术,本需要一个有教养的公众;在这个公众缺席的情况下,艺术家不知向谁表达投递,便只能钻进媒介中去寻觅和探索;这样,媒介便不仅是一种被纯化的物质敏感材料,更是一个向失踪的收信人/他者进行表达的场所;于是,他者即媒介,媒介即他者,或者说,媒介的身份(技术-美学定义)正是这样的他者性(otherness)(精神-社会定义)的存在场所。

正是“收信人”的缺乏促使艺术走向自身,但是这仅仅解决了现代主义“为何”产生的问题,而没有解释它是“如何”运作的。德·迪弗认为,能够成功涵盖二者从而形成统一的现代主义理论的关键,是“惯例”(convention)这个概念——即在赞助人、购买者等外界影响下的艺术家职业惯例和美学规则。当艺术惯例嵌于所有惯例时,一个稳定的协定(pact)便在知已知彼的双方(艺术家和“他者”)之间订立起来;而当这种传递-传达的条件失去时,艺术家们赖以与其观众交流的既定观念便动摇了,他们不再能够评判观众对他的作品所采用的符号与指称所做出的反应。19世纪中叶法国“沙龙”展览体制恰恰促使了这种情况的产生,当时它破除陈规,向公众开放,接受大众评判,1855年几乎90万人参观了沙龙展。于是,“一个可以进行个人审美判断的公共空间被创造出来”,它与“学院精心维持的经典美学标准和长久沿袭的品质产生了明显矛盾,阶级斗争成了趣味斗争”。面对芸芸大众,艺术家的职业惯例势必发生变化:任何被艺术惯例的破坏都标志着与某个公众派别之间协定的破裂;而要签立一个新协定,就要面向另一个公众派别。这样,“他者”的含混性便带动了故事发展。

一些敏感随性的、不被学院和生计所困的艺术家本能地体验到人群中充满着矛盾的审美期盼和趣味,他们就在这种不确定的体验中作画。他们还感觉到,需要与那含混的、充满社会矛盾的“收信人”签订一个审美协定,但是原先的权威协定又未完全退场,在这种矛盾和欲望的压力之下,艺术家在审美观点上违犯了一个技术惯例。通过打破惯例,前卫艺术家驱使公众认识到,惯例或协定都是不定的;他们自身则转入媒介,将技术上的美学约制当作推论新协定的场所,或表达场所。于是,艺术家职业惯例也被推进到一种商榷的境地。

更为重要的是,在德·迪弗看来,绘画媒介确由技术-美学惯例所造就,但其真正主旨仍然是协定:技术惯例与审美惯例的砥砺。艺术家破坏惯例(如破坏深度),并将被破坏的惯例掷给无名的他者,逼迫他们默许这种破坏,接受技术-美学惯例重新协商的挑战。前卫派画家不期待仍抱有成规的公众认可他的绘画品质,而要求观看者在审美判断中给那些惯例施加压力,这样,他便缔结了一个关于达成一个协定的协定。德·迪弗宣称,这便是现代主义自我指涉性(self-referentiality)的主要动机。当然,一个新的美学协定的正式确立,既需要艺术家的冒险革新,也需要那些已经敏锐感知到陈规正被推翻、新协定正被重新协商的来自于资产阶级精英的艺术爱好者,他们拥有一种对社会异识(differend)的道德尊重,而这种尊重促使他们审美地感知艺术;他们还具有一种“想要异于普遍共识、非趣味判断”的异议情绪(dissent),对于这种情绪来说,所有否定性图形(解构、冲突、扯破、无意义)都是适合的。这样,资产阶级精英便抛弃了其所属阶级“高雅品位”的传统标准,根据自我感觉及特殊审美经验来建立协定,而那些最反叛的作品因其在呼唤审美协定过程中抛弃了传统、重新定义了媒介,从而被推至现代艺术的杰作之列。

这种“叛例-接受”的新的审美协定达成方式,从根源上说,来自于现代性的发展,而这种“订立协定的协定”,亦作为现代艺术的传统而延传下去。德·迪弗在另一本书中说,“马奈抛弃了明暗技法,塞尚抛弃了线形透视,立体派抛弃了欧式几何空间,早期抽象派抛弃了具象。这些抛弃被记录在一系列艺术杰作中,构成现代性的判例,并受到‘最后’一次抛弃的重新审判,这就是杜尚对绘画本体的抛弃……”(《艺术之名——为了一种现代性的考古学》,秦海鹰译,湖南美术出版社,2001年10月,134页。)可见,杜尚当然处于这一现代主义脉络中,是个地地道道的现代艺术家,只需看看他与沙龙等展览的关系便一目了然了!只不过,他太聪明,过早地发现、利用又隐瞒了这个协定生成机制,这个新的艺术“命名”机制!