|

《黄色房间》(Yellow Room,1911),巴塞尔Beyeler Fondation收藏

在第一展厅,夏加尔1909年画的那幅《戒指或桌边夫妇》还带有毕加索蓝色时期的那种调子,《诗人》也看得到立体主义的影响,但这个时期是如此短暂而迅速地就被他翻过了——在1911年的《黄色房间》的画面上,夏加尔显影为夏加尔,逐渐不再依存于任何画派的卵翼之下;同一年,题献给未婚妻帕尔的那幅《纯洁和诗意》第一次出现了牛头人的温存意象。1915年,他在战争的阴影中画出了如此美好的《侧卧的诗人》,而此时他其实已经被迫从巴黎返回圣彼得堡为“一战”入伍,直到1922年才再次离开。

“十月革命”后,夏加尔被任命为家乡的美术委员,领导建造美术馆和美术学院,但他发现周围的艺术环境大变,很难再按照自己的意愿画画了。夏加尔取道柏林回到了巴黎。从1924到1927年,他的主要作品是为两本名著绘画插图。第一本和法国作家拉封丹合作,绘了《拉封丹寓言》;随后在巴黎著名画商沃拉尔(Amboise Volard)的邀约下,他为俄国作家果戈理的《死魂灵》画了一套插图。两部绘本都在十数年后才正式付印出版,但对于夏加尔和他身边的朋友们来说,当年看到那些手稿时便意识到夏加尔已经搭建好了自己的世界。夏加尔自信地宣布:“我要为《拉封丹寓言》创造一个世界。”那个世界里有在房间或街道上空漂浮的恋人、公鸡、牛头人、小羊、长翅膀的鱼,还有天使和新娘。

《狗和狼》(Between Dog and Wolf,1938~1943)

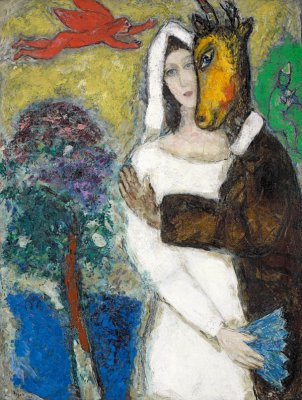

妻子帕拉是他画里所有的“恋人”和“新娘”,也是“村庄里的玛多娜”。夏加尔自己写道:“从古老的时候到今日,她都穿一身白衣白裙或黑衣黑裙,翱翔于我的画中,照亮我的艺术之路。”1927年,夏加尔在《狗和狼》中把手拿调色板的自己画在了帕拉身边,这张画是他对被破坏的维捷布斯克城的悲伤;“黑色也是一种颜色”成为主基调,明亮的帕拉及她脖子上一抹鲜亮的红纱巾,与黑色阴影中的黑面画家成为城市的双面。不管现实多么暗淡,爱人帕拉总是明亮的。1939年“二战”开始,身为犹太人的夏加尔夫妇面临死亡和逃亡的险境,此时的夏加尔却画出了他最温存清丽的《仲夏夜之梦》——画家化身为牛头新郎拥着白衣新娘,天上飞着红色的天使。这是夏加尔在用他的画带着帕拉飞离现实苦痛。在帕拉1944年病逝前,夏加尔的生活和画面里都没有出现过别的女人,他像自己画中那个肢体柔软的恋人,无论在地上还是飞升在空中,都依恋地绕在帕拉身边。像他自己所说的:“在我们这个道德败坏的世界里,每一事物都会改变,只有心灵、人类的爱和探索神灵的努力是例外。”

《仲夏夜之梦》(Mid summer Night'Dream,1939),1951年由艺术家本人赠与法国格勒诺布尔博物馆

布拉特评价“二战”后的夏加尔:这个时期他接受了一些新的艺术风格,但他从未忘记自己的俄罗斯文化根源,从家乡到巴黎再至“二战”期间一度避居的美国,不同文化的对话终其一生都没有停止。“少年时代在他身上根植的犹太文化和俄罗斯文化,移居法国以及后来在美国接受的西方文化,一直都印记鲜明。他明白,他的一生必须自由对话。”

图片提供西班牙提森·波捏米萨博物馆(Museo Thyssen Bornemisza)

|