|

程兆星

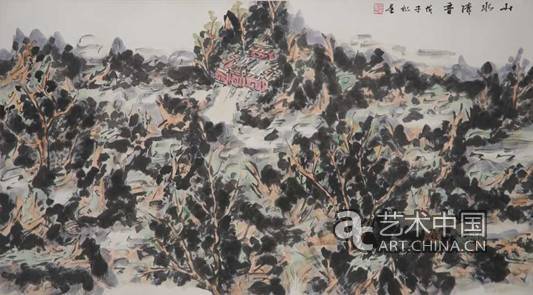

早在17年前,“妙星热”已把程兆星炒得发紫。什么“画坛新星”、“画坛俊杰”、“画坛鬼才”、“中国的蒙克”等等。当时的港台报刋把程兆星炒得更绝:“如果说张艺谋是用电影语言,那么程兆星是用绘画语言表现黄土高原的悲壮苍谅”。

作为“妙星族”中的一员,早在1993年10月,我也曾以《星啊,还是那颗星》为题,为程兆星写过一篇长篇通讯,然后以半个版的篇幅,先后发表在《农民日报》和《文汇报》。

就在17年后的2010年8月29日,当我再次见到程兆星时,虽然程兆星依旧没有脱去那套国防绿,但此时的程兆星,已不仅仅是解放军郑州防空兵指挥学院的副教授,同时也是河南省美术家协会的副主席。

程兆星做梦都没想到会成为什么名画家。他只想自己也能像

大姐那样给人家描个床围,画个鞋垫,得到人家两个黑窝窝

1957年的寒冬,程兆星出生在晋西黄土高原的一个破窑洞。尽管“生不逢时”,但程兆星无论如何也算得上幸运儿。虽然父母都是斗大字不识一升的农民,且在先后生了九个娃(夭折了两个),但扑实的父母从骨子里依然对家里那“四条汉子”报有厚望。若不然,就绝不会给他们分别取名为:兆卫、兆星、兆火、兆箭。

在那“生下就挨饿”的特殊年代,能糊口活命是头等大事。他的父母压根就沒指望家里的“卫星火箭”真的能够上天。正因为此,他们兄弟四人,除程兆星免强读完初中外,其余沒有一个念完小学。至于家里那“三朵金花”,终归是人家的人,自然不能让她们白上学。用父亲的话说:读恁多书啥用?爹一辈子没进过学堂,不照样干活吃饭?

程兆星就这样结朿了他的学生时代。当时只有15岁的他,做梦都没想过要成为什么著名画家。待他接过爹手里那杆用了几十年的牧羊鞭时,只想把队里那群羊放得更好,那样便可多挣两个工分。

多挣两个工分,终也撑不起饿瘪的肚子。倒是大姐狗云,凭着那双灵巧的小手,给左邻右舍剪个窗花,描个床围,画个鞋垫,时不时会得到人家两个黑窝窝。他好羡慕他的大姐,正如追星族中的少男少女对他的狂热一样,他多想自己也能给人家描个床围,画个鞋垫,也能得到人家两个黑窝窝啊!

学画画,对程兆星这个苦孩子来说,自然不是一件容易的亊。时间好说,每天把羊群往坡上一赶,对着监天、白云、黄土高坡什么的,想怎么画都就怎么画。可家里穷啊,买不起画笔、画纸,更买不起昂贵的颜料。但穷孩子有穷孩子的办法:找来柴碳锅灰,加些树胶清水,就那么一搅,也就成了上等的颜料。然后把一根根竹管那么一削,分别插上一些长短不一的羊毛(正是羊毛岀在羊身上),也就成了不同型号的画笔。纸张也不难,那时到处都在学大寨修梯田,废弃的水泥袋有的是,拣回家用针线订在一起,也就成了画簿。有了最为原始的绘画工具,他便发疯地抹呀抹,画呀画,手上、脸上、衣服上,几乎天天都有他勤奋“创作”留下的斑驳陆离的印记。

|