|

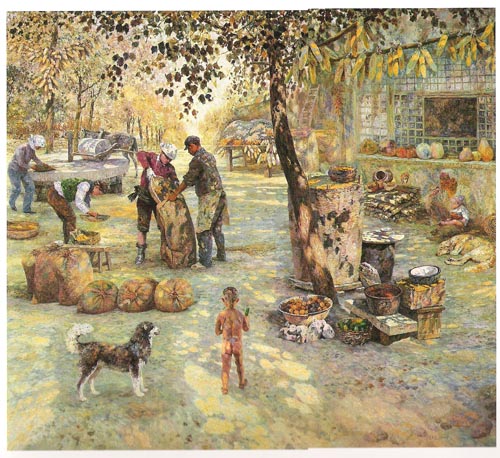

《收土豆》 孙为民 2004年作 油彩

孙为民《农家十月》

孙为民教授,1946年12月2日出生,黑龙江省人。

1987年中央美术学院油画系硕士研究生毕业。曾任中央美术学院副院长,现为中国美术家协会油画艺术委员会委员、中国油画学会常务理事、中国美术家协会北京分会副主席。多年来致力于油画创作,近年来风格丕变,发展出独特之注重外光表现的个人风格。因此,我们希望通过对孙为民教授采访,从一个画家的角度分析印象派艺术对中国油画的影响,与中国油画家在艺术创作中的自我应对。

唐勇刚(以下简称唐):孙先生,您好,前不久法国印象派画展在中国美术馆展出,取得了盛况空前的展览效果。您作为一位中国当代的著名油画家,同时也是中央美院油画系的资深教授,能不能就这方面谈谈您的感受?

孙为民(简称孙):可以说这是第一次在中国国内这么全面地、真实地向我们展示印象派绘画经典之作,整个展览在北京的展出受到了十分热烈的欢迎,产生了非常强烈的影响,但这样强烈的反响无论是法方还是中方,可能都是原先所没有预料到的。因为这次展览实际上只是中法文化年中的一个不大的项目,而且展览的作品也才50多张,能产生这么大的作用,我觉得很值得人们的深思。首先,我觉得在这么一个展览里面,人们可以了解到印象派的风貌,印象派画家的追求,以及感受到由画面所产生出来的一种精神力量,这都是在以往的任何一个画展中所没有的。当然,印象派画展受到欢迎的原因可能是多方面的,它毕竟是一个纯粹的西方绘画的展览,是一段经典之作的呈现。另外,如果将这个绘画展览跟中国油画相比,虽然中国油画在近百年进步很大,但是比较两种油画的面貌、精神作用而言,中国的绘画(油画)显出的是很累、很沉重、负荷很大的这样一种状态,而印象派绘画给人的却是自然的、清新的、愉悦的感受,给人一种纯粹的绘画之美。我想这也是人们看到这样一个画展所得到的一种最强烈的印象,人们会觉得绘画原来还可以这么好看,这么轻松。

唐:这是不是也能从另一方面说明一个问题,就是中国的艺术界也好,艺术观众也好,对西方的传统绘画还是有非常强烈的愿望要去了解它,去真正地触摸它。

孙:是的,你说得很对。

唐:我们常说19世纪中期诞生的印象派艺术孕育了其后的现代主义艺术,在艺术语言的探索上,印象派的绘画理念也具有相当的革命性,那么,从艺术家的角度来说,您觉得印象派艺术它最吸引你、打动你的是什么?

孙:印象派在艺术史中的作用应该说是承前启后的,在古典与现代之间,它是一个最关键的流派。印象派的画家普遍都有很好的古典写实的修养,得到过古典绘画的营养的滋养。他们在观察方法、造型手段,还有其他一些造型艺术的基本要素方面,都经过了多年的磨练。另外,他们的绘画追求始终是在古典绘画的这样一个根基上去往前推进的,所以,我们看印象派的绘画会感觉到他们的艺术修养是很高的。他们也并没有仅仅停留在对古典绘画的经典的延续上,而是继续进行探索,可以说是离经,但不是叛道。为什么说他们是离经呢,是因为他们不断地在进行尝试,不断地在进行摸索,但并不是像后来的很多现代派绘画那样是将自己的成立先建立在对某种东西的否定上,印象派是承认传统、研究传统的,但是它要走一条新的路,一条更广阔的路。印象派绘画最大的一个变化就是从室内走到了室外。室内绘画,无论是空间观念,对形的感觉,对色彩的感受,跟室外都是完全不一样的,所以,这样一种空间变化就能够使印象派艺术家们直接面对更真实、更自然的世界,并将它们作为研究的对象。这样的话,印象派绘画与以往的绘画相比,有一个很大的变化就是它在绘画的目标上有了一种新的设计,传统绘画的目标都是表现人,表现一种精神,表现一种理想,但是印象派的精神理想首先是面对自然,面对自然去做眼、心、手的和谐的配合,这个就非常的不一样了。印象派的“离经”,就在于它打破了过去的经典概念,去面对自然,只有当你面对自然时,你才能真正地发现到你眼睛所看到的自然是什么样的、它的心情是怎么样的,这方面跟古典绘画从经典到经典的道路是完全不同的。再一方面,印象派艺术在造型手段上它也打破了模式,讲究用笔,讲究用色,这一点反而跟东方、跟中国传统绘画有很多相通之处。我1990年的时候,在欧洲呆过一年,我发现印象派绘画跟中国的写意画太像了,无论它所选择的某种意境、它运用的手法、画面上所经营的结构,都有异曲同工之处。另外还有一点,我觉得印象派对我来讲影响最大的,是印象派更强调绘画的本质,注重研究人和自然,虽然它也强调研究传统,也研究以往的那些经典,但其目标不是表现一种宗教精神,目标不是教化,而是研究人和自然的关系。反观印象派之前的绘画,在绘画的作用、绘画的理念、追求的精神内涵方面,很多都具有宗教性的意味,特别讲究经典意识和教化作用,这一点对中国的绘画至今还影响甚深。

唐:其实也可以说是印象派的出现,削弱了以往所强调的绘画的那种功用性。

孙:对,所以这对我来讲应该是最深刻、最本质的一种影响,那么,我们说最纯粹的绘画是什么,是人接触自然时所产生的那样一种直接感受。印象派的探索,它的视野,始终都是围绕着人和自然的这种直接的关系上的。印象派创造出来了整个绘画的这样一个新格局、一种新的审美观,它创造出来了新的经典,在这样的经典里始终存在着自然的、清新的、人和自然相交融的意愿与关系,而这样的因素是在以前几百年的西方绘画里所没有的。

唐:您和靳尚谊等一些先生长期主持中央美术学院油画系一画室的教学工作,一画室一直主张认真研究西方文艺复兴到后期印象主义之间的欧洲绘画传统,当然印象派也是你们研究的对象,那么,您是怎么将您对于印象派艺术的理解贯彻到美术学院的教学中的呢?

孙:是的,靳尚谊先生一直强调的是,一画室教学研究最重要的目标应该是欧洲的绘画传统,主要是从文艺复兴到印象派这将近500多年历史所形成的优秀绘画传统。而这个传统其实也是使我后来在学术上、在教学上能够得到不断发展的一个根基,这对我来说是一种幸福。而最荣幸的一件事,就是我能到中央美术学院学习,后来又能到一画室学习。中央美术学院是中国美术教育最重要的一个基地,在这里聚集了中国的一大批美术精英,这是非常优秀的一个知识分子群体。在中央美术学院的传统里,非常重要的一方面就是对写实绘画的研究,而这个写实绘画既包括欧洲的古典绘画,也包括俄罗斯的现实主义绘画,还包括对印象派及其之后的一些优秀的绘画元素的吸收,从而形成了自己(中央美术学院)的传统。徐悲鸿先生、吴作人先生对这种传统的形成起了决定性的作用,但后来整个国家、社会的形势的变化(政治的变化往往会对文化艺术的发展产生影响)都使中央美术学院的传统在起起伏伏的变化中往前走。另外,在这个传统里一个非常关键的人物就是靳尚谊先生,他作为一画室的主任,他的艺术思想和教学理念,至今仍然是一画室的核心。他总是在关键的时候既能科学、理性地对传统有一个明确的认识,又能根据时代的变化提出一些新的思想。在这样的教育氛围中,多年来我花了大量的时间钻研、学习古典的传统,学习现实主义绘画的优秀的品质。另外,在教学中,我们也强调把这种对艺术的真诚执着的追求和教研工作结合在一块,并往前推进。这些都是促进我在艺术上有所发展,包括促使我做好教学工作的一些最主要的因素。

另外,印象派对于艺术的态度,包括印象派的一些绘画的手法,在我们现在的教学中,都是属于研究范围之内的。印象派对色彩、对光,包括对画面结构的一种新的绘画理念,在我们的教学中还是起了很大的作用。印象派的这样的一些艺术经验,在绘画的认识方面有别于古典的那样的一种方法,跟俄罗斯绘画、现实主义绘画的训练方法也不完全一样。所以,应该说一画室的教学是将古典主义、现实主义、印象主义等各方面的因素综合而形成的一种教学传统,它形成了一种完整的教学理念。而靳尚谊先生对这种理念的总结,对一画室的发展是至关重要的,甚至可以说对整个中央美术学院的油画创作和教学都是非常关键、非常宝贵的。

唐:孙先生,我记得您在您的自述中说过,“在创作中,有一个东西让我常为之振奋,那就是光。处于不同的光线中,特别是在阳光下,人、景、物格外有一种生机,那是只有用色彩才能表述的生命力。”我们观看您的作品,无论是20世纪80年代的《树荫下》、《收获》,还是20世纪90年代的《绿荫》组画,甚至是2002年的《夏日》,您都是在努力地把握和表现外光照射下的色彩斑斓的世界,并通过这样的环境来烘托和挖掘人物的情感,为什么外光那么使您着迷?有什么东西在一直推动着您吗?外光、斑驳的色彩、跃动的笔触,这些因素都使得您的绘画在气质上与印象派艺术有不谋而合之处,您觉得我们可以这么理解吗?印象派艺术对于您个人的艺术创作有直接的影响吗?

孙:我觉得我对光、对色彩的着迷,与我整个人发展的过程是很有关系的。20世纪60年代初期我就到了中央美术学院附中学习,那时候我们经常会有下乡的机会,每年至少一次,下乡一个月,下乡就是大量地画风景。“文革”时我们正好毕业,也没有分配,就下放到河北的农村,在那里我整整呆了3年。因为整天都是在户外干活,接触的全是土地和天空,吹着风,沐浴着阳光,接触的全是自然的感受。在农村时我就画了大量的风景写生。当时还没有对于自己艺术道路的一种非常明确的意识,完全是处于一种人要做事、要活动、不能闲下来的状态,所以,就是画画风景。到20世纪70年代初,一个偶然的机会,朋友借给我一本印象派画史,当时的这类书是非常难找的,我当时的感觉就是如获至宝,因为印象派画家们那种对艺术的追求一下子勾起了我这么多年来在实践中的很多的体会。印象派的绘画观念跟以往的绘画观念不同,以往的传统油画的宗教性、教化作用对中国油画的影响是根深蒂固的,无论是“文革”前还是“文革”当中。“文革”前的艺术也是强调表现现实生活,表现真善美,强调要画力作,画大作品,但那时候在创作上更多地是受前苏联社会主义现实主义的影响。而“文革”时期,我认为是在世界艺术史上进行了一次规模最大、最彻底的现代主义运动,那时的人仿佛具有一种宗教意识,对神、对人的崇拜已经到了极至,艺术在当时也已经完全是去表现一种崇拜,集中地表现了中国的一种皇权思想。在“文革”后,其实直到现在也仍然能够发现宗教意识在新形势下的一种演变,对经典意识和教化的追求,在我国的绘画表现中还是相当普遍的。当然现在我们的绘画,特别是油画创作的路子比原来宽多了,创作的手法更加多样性,对技艺的研究也更加深入,应该说是超过了以往的任何一个时期。但是即使到现在,我仍然觉得纯粹绘画的东西在我们的油画中还应该去呼唤,人和自然的关系真正在我们的绘画中被重视、被体现的,现在还是非常非常的有限。

另外,还有一个很关键的经历是,我曾经做过7年的舞台美术设计,在那7年中我画了数百张风景,无论是春夏秋冬,还是早晨傍晚,还到全国各地的农村,都画了很多很多的写生。那一段时间的积累对我后来的艺术创作的发展有很大帮助,跟我后来在一画室受到的传统的古典的训练是具有同等价值的。它使我积累了对自然的了解,积累了对各种光线的亲近的感受。后来我就发现自己的喜怒哀乐与自然是有直接的关系的,不同的时期、不同的时间、不同的气候、不同的光线对我的心情都直接有一种调节的作用。20世纪90年代初我刚从欧洲回来时有一段时间对灰尘、对不干净的环境等会很严重地过敏,后来我到郊外、到自然中去,带着速写本或小油画箱去写生。这时与我20世纪70年代时候的写生已经隔了将近20年了,却使我多年来曾经体验过、曾经热衷的对自然的感受全都苏醒了,而且感觉创作也具有了一种新的状态。我是1984年到1987年读的靳先生的研究生,毕业创作是《庄稼人》。而在1986年我完成了一件很重要的作品《晌午》,表现农村的一个小院,后来我发现这些题材最初都是我无意识地自然的选择,只是对这些东西感兴趣。然后是第七届全国美展,1989年,我画了《暖冬》,这幅作品对我的艺术创作具有决定性作用。这幅作品充分地运用了我在一画室对传统技法的研究,给我提供了造型上的支撑,使我在造型上有了一种稳定的把握。有意思的是,这两件作品都表现了对于光的追逐。

唐:那是不是可以说您从这个时期开始,在艺术创作方面更加自觉了,是吗?

孙:是的。另外,从创作的一种精神表现上来说,我是尽量去避免一种文学性和哲学性。我觉得作为一个画家,他的思想境界是非常重要的。因为,作为一个能独立创作的人,他对世界的判断、对人生的看法、对整个文化发展的认识是非常重要的,如果没有这么样一个根基,要想在画面上体现出丰富的内容是很难的。但是,绘画不是文学,也不是哲学,绘画最重要的东西不是告诉人家一种道理,不是告诉人家一种观念,我个人认为绘画最重要的是要在情感上和人产生一种沟通,让人感觉到生活的美好。艺术与生活这两者没有本质的区别,因为艺术来源于生活,生活中蕴藏着很多艺术的因素。创作者就在于能很好地把这两者沟通起来,使人们能够感受到生活中还有那样一种美的东西存在。

唐:是不是也就从《暖冬》开始,您才真正意识到外光在您作品中的重要性?

孙:我在创作《暖冬》时并没有意识到,但在后来回顾自己的创作时才发现,我那时已经非常注重光了。我注意光影,注意光影所形成的感觉与结构,当时那种追求完全是一种下意识的。我真正地开始走向自觉是在1991年,就是因为过敏症而经常到户外修养,并进行一种自言自语的创作。后来我的体会就是我会十分珍惜古典传统绘画给我的营养,它使我有根基,并有力量去往前发展,而我在艺术上的取向是重视光,因为光是我对自然的一种直接感受,带给我的是一种心情,一种很光明的心情,而且,我觉得在生活中,每一个人都在接触着各种情绪,尤其是从1985年之后,整个社会在经过“文革”那种巨大的震动之后,国外的各种信息、各种观念进入国内,整个社会节奏非常快,在这样剧烈的变化中人们能够体会到各种各样的情绪,这里边有发展的喜悦,有对新事物的一种激情,但也有很多东西带给你不解和困惑,也有这种快节奏带给人们的压力,还有人们由于急于求成而变得扭曲的东西,所有酸甜苦辣咸的味道人们全都尝到了。对这样的东西我都很认真地对待,很认真地了解,静静地感受它。但我觉得我更重视生活,而且在这样的一种生活里面,我更喜欢一种平静,在平静中人们所获得的自然给人的感受,真是非常美好的。

另外,我之所以追求纯绘画的东西,是因为我们听到的各种各样的宣言太多了。在任何时期人们都能找到很多所要讲的责任、理想等,而这些东西在很大程度上带有某种时尚性。思想界的时尚性,总是在某种时期把某种宣言、某种理念灌输给人们。从社会发展的角度来讲,我们确实需要一种正义,需要人对社会的一种责任,需要人为之奋斗的一种理想;但从艺术的角度来讲,艺术不应该是一种附庸,它应该是一种有独立价值、独立精神的东西。对于这样的一种精神产品,它最大的作用应该是给人们一种有别于其他文化、意识形态的不同的东西。这也就是艺术的“直觉性”。而这种直觉性又是其他任何有文字、有声音的东西都无法比拟的,又具有它的独特性。这种独特性使得人们可以用眼睛感受外界,感受的结果又作用于精神,是能带来心灵的改变的一种东西。

唐:看来您的艺术创作中一直都在强调这种绘画艺术的纯粹性。

孙:对的。我自己的绘画理想和艺术追求就是纯粹的绘画之美,而这种纯粹性是人所独有的一种东西。人与动物一样都接触自然,人感受自然的风雨阴晴,动物也能感受,但是只有人能把那种风雨阴晴的东西变成一种精神产品,把这些东西转换成一种形式、一种结构、一种视觉的美,不但是自己能够感受到这些东西,还要能传达给别的人。我觉得在绘画中,这是最重要的。这也是我最钟爱印象派绘画的最根本的原因。就是说,这种纯粹的东西它是用语言无法完全说清楚的,而且我觉得在绘画中如果用语言说得越多的东西,在绘画中就越没有效用,因为你用绘画反映不出来,而你又想告诉别人,所以只能以叙述的方式去传达给别人。但我以为那不是绘画的本质,绘画就应该用绘画本身来说话,那就是纯粹的绘画,这是我所追求的。用眼睛所能感受到的世界,你所能把握的变化,将那种变化转换为一种有意思的、有价值的形式,使它变为一种精神去传达给别人,这是我对绘画的一种梦想,也是我所认为的绘画的最理想的境界。

唐:那么,您对绘画的钟情,是不是和您求学求艺的道路也有关系呢?请再详细地谈谈。

孙:我觉得我对绘画的这种钟情,来源于多年来我受过的学院的系统教育,经过长期的磨练,使我懂得了一些绘画的基本要素。再一个就是接触印象派,受印象派画家绘画和艺术实践理念的影响,我也有了一种对自己和自然的关系的比较深入的认识。我觉得我自己的绘画之路,实际上想透了还是一种现实主义,而且我也非常忠诚于现实主义。当年我花了很多时间去研究安格尔,研究大卫,研究委拉斯贵支和伦勃朗,看他们的理论,看他们有关绘画技巧的一些文献,都非常有收获。后来包括研究印象派、进行写生这个阶段,我临摹过大量的印象派的作品。马蒂斯的作品我也整本地临,当时我在美院附中工作,除了上课,其他的时间就是在图书馆里大量地临摹,临马蒂斯的线条,临克里姆特的,印象派的作品中我大量地临了莫奈的、毕沙罗的、雷诺阿的、凡·高的,虽然作品图片很小,但能够捕捉、体会到作品中色彩关系上的经验。经过这些研究,我发现人最终还是要表现你自己的真情实感。我生活在中国,我看到的阳光是中国的阳光,我看到的土地是中国农村的土地,特别是北方的土地,比如说河北的、陕西的、东北的、山西的,这些地方我都去过,虽然都是北方,但也都不一样,跟南方的相比就更不一样了。

我所追求的艺术理想和目标,是纯粹的绘画之美,确切地讲应该还是现实主义的,因为我在中国所追求的一种现实感,它不是一种用绘画方法、绘画理念能替代的,而绘画的理念都是你在实践过程中的不断运用和体现,但你所要表达的这种物象、这种精神,都是我在现实生活中的一种直觉认识、直觉体验、直觉感受的结果。我喜欢生活,生活中很多东西有时候会让你愉快,有时候却让你感觉并不那么愉快,有时候会让你感觉轻松一些,有时则会让你感觉到有压力一些,有时候很顺心,有时候也会有坎坷,但总的来讲人活着是有意思的。生活中有很多好的东西能让你高兴,尤其是带有阳光的那样一种景象。所以,我现在的作品表现的大多数是阳光下的中国的现实生活。中国的现实生活中有很多看似很平淡、很朴素,但却蕴含着一种美。这种美就是这个民族以及这个民族的历史带给你的一种认识,让你觉得在世界上走得越多,越会热爱中国。因为中国人的精神、中国的文化、中国的历史,是其他民族都无法比拟的。中国的文化很浑厚、很沉重,也是很博大的,让你觉得有无穷无尽的东西去挖掘。所以,我真诚地喜欢热爱生活,但我不希望把生活的压力带到艺术中去。而且,我寻求的是一种纯朴的、自然的、轻松的东西,这也是生活中最有营养的一种东西。至于这个世界如何去发展,如何去解决生产力和生产关系的问题,那不是艺术家的责任,虽然艺术家对这些东西也需要有所了解。我觉得艺术最重要的是给人一种精神营养,好的艺术应该是像空气和水一样,给人们的生活带来的是看似平淡的但却是不可缺少的一种东西。这是我对今天的现实主义的一种理解,我理解的现实主义与社会主义现实主义不同,它来源于生活,热爱生活。我自己真诚地去感受、去表达生活中最美好的东西,它给人们的营养是使人们能够用健康的眼睛去看待世界,无论你在世界的哪个角落,阳光都会照到你身上。

另外,我觉得我现在所追求的现实主义中,有三点是特别重要的:第一,艺术只有特色,没有惟一;我认为只要是艺术的,它都是好的,无论是哪种形式的。当然,最重要的是有特色,有特色的东西就是有个性的,有生命力的。第二,有特色的艺术还不见得就是好的艺术,所以,这里还有两个因素要特别提及,那就是对品位、格调的追求。第三,就是我追求有难度的艺术,艺术有时候只需要一笔就可以解决问题,但我在看了欧洲的传统的经典之作后,包括印象派的一些经典作品里面,有很多东西让你感觉到好,但又有说不清、道不明的妙处,其中有造型的、素描的、技艺的、色彩的因素,也有人在创作时丰富的情感与复杂的心态融合在一起的这样一种因素,因此,难度也很重要。所以,我在艺术上追求的是一种有特色的、有意境、有难度的现实主义作品,这也是我的艺术理想。

唐:最后还有一个问题要问您,想从您这个角度来探讨一个较大的问题。我们都知道油画对于中国来说也是一个舶来品,那么,您觉得诞生于100多年前的印象派艺术,对于创作者来说,它的绘画语言和艺术观念有没有进一步发展的可能,或者说有没有更大的空间?对于仍然在继续发展中的当代中国油画创作来说,还会有什么样的新的意义?

孙:这个问题可以结合我自己的目标来谈。这些年来我考察欧洲及俄罗斯,看了很多的博物馆,近15年来更是有很多的机会看到国内外艺术的演变。我的感觉是虽然现代艺术声称绘画已经是快消亡了,特别是架上绘画,已经是没有什么前途了,但现在时时能感受到西方艺术家的创作在绕着弯往回走,数百年来有很多艺术家的探索将绘画不断地往前推进,在这种推进的过程中永远都离不开一种规律,这种规律就是对传统的认识,了解传统。以我个人的看法来说,就是再反传统的艺术,它的前提也必须是了解传统,如果不了解传统,连反对传统也是做不到的。所以,有时候现代艺术有它的可爱之处,也有它的可笑可悲之处。可爱之处在于它始终是在往前走,可笑可悲之处是有时候能感觉到它在理论上的自相矛盾。因为在反传统的过程中,是已经可以感觉到传统对他们的挤压,使他们绕不过传统,必须采取一种极端的方法才能展示出一种新的状态来。我认为架上绘画、写实绘画永远都不可能消亡,因为它表现的是人的存在,只要人存在,人的形不变,尽管人的思维、人的生活方式在演变。虽然在不同的时代、不同的社会,它都会有一些更新,都会有一些新的因素,但从本质上讲,人无法改变他自己本身。无论我们的意识、观念有多新,我们都摆脱不了人的认识方面的一种秩序。这个秩序永远都是用眼睛、用情感去感受外界,反馈回来再经过自己的情感、自己的思想来形成一种新东西,然后再用在不同时代所选择的方式去表达。人的情感变化是无限的,人对外界的感受是无限的,人对外界的情感体验也是无穷尽的。所以,我觉得绘画艺术,作为表达情感、思想的一种最具特色、最有人生魅力的方式,它不可能消亡。因为人和自然的关系是永远存在的,这就是艺术的价值。

|