研讨会现场

9月8日,“再造山河———20世纪50、60年代‘新国画运动’”研究展在中央美术学院美术馆四层展厅与公众见面。作为聚焦上世纪50、60年代中国画创作面貌的专题研究性展览,策展人王春辰从美术馆馆藏中遴选了部分精品名作,并选录了部分有关中国画变革的讨论性文字,以梳理和揭示这一特殊历史时期下中国画的革新之路。9月17日下午,一场别开生面的研讨会在展厅内举行。研讨会不设观众席,不对外开放,仅面向少量媒体,这在央美美术馆的历史上是第一次,用策展人王春辰的话来说,“这样能使研讨会的交流更加轻松、自由和真实”。

展览现场

从展览的架构来看,本次研究展共分三大板块。第一板块“中国画转型的讨论”以文献的形式向观众横向呈现了各家观点——以西方之长改造的融合主义、坚守文化特性的传统主义和反映生活的现实主义,呈现了20世纪五六十年代中国不同地域的前辈艺术家们对中国画变革所持的基本观点,勾勒了“新国画运动”的基本面貌。

本次展览的另外一个亮点是对五六十年代中国画变革过程中“写生”状态的提炼和归纳。在建构山水画创作规范的过程中,50年代的山水画走向“写生”状态,“写生”成为山水画创新的基本途径与方法。与此同时,中国山水画坛在当时形成四个重要的地域群体,分别是“京津地区”“江苏地区”“西北地区”“岭南地区”。展览第二板块“写生图新”展出了不同地域代表艺术家的山水写生作品,由此呈现了不同地域各具特色的写生实践活动。

随着新国画的崛起,山水画逐渐突破了古典山水以“逸”为最高精神旨趣的价值标准,转化为有感于万象新宇的讴歌式时代豪情,形成了鲜明的时代意境。第三板块“山河新貌”呈现山水画的语言图式风格的改变,以及以“革命圣地”“城乡新貌”“人文景观”为表现题材的多种经典图式。

展览现场

参与此次“闭门”研讨会的学者、评论家均对中国美术史及二十世纪中国美术史有深入研究。在策展人王春辰看来,尽管央美美术馆此前策划过相关系列的藏品展,但此次展览从主题性的角度入手,对五六十年代的中国画创作及变革进行专题研究和梳理,希望引发学界对这一节点性历史阶段美术史及作品的重视、研究和重新思考,以反哺中国画的当下创作。

《红岩》,钱松喦,74×48.5cm,水墨设色,中央美术学院美术馆

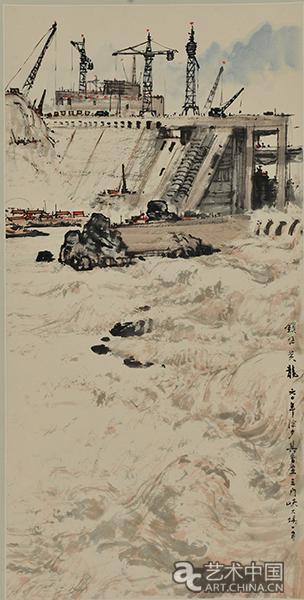

《锁住黄龙》,宗其香,1960年137×70cm,水墨设色,中央美术学院美术馆

20世纪是一个大需求的艺术性表达的时代

从作品的角度来看, 北京画院副院长、美术馆馆长吴洪亮认为,“对于这批作品,关键是要放在一个新的语境和历史阶段里面去理解。展览中关于中国画转型讨论划分的几个侧面使展览有了文献的支撑,将当年名家所写所说的关键语句与他们的作品放在一起看也很有意思。比如像庞薰琹是留法的画家,回国后画了一些中国画,后来又做设计,他回来谈的是‘我们不妨尽量接受外来的东西’,‘不妨’这个词很有意思;再比如‘让他们在我们的神经上起一种融合的作用,再滤过我们的个性来著作……’这是特别稳定或者说一个成熟的艺术家创作时吸收营养状态的一个很平和的表述;另外,谈到我们印象中偏传统的人,有一些词很有意思,比如“应戒事项”,会令我们联想起当年说‘笔墨等于零’的问题,从这些文字表述中再去看现实国画,背景就清楚了,这个展览提供了一个很有意思的学术背景。因为整个20世纪就是一个大需求的艺术性表达,从一个小我的逻辑进入一个大我系统的表达,能在大我系统里保留一份艺术家自己的个性,就不容易了。”

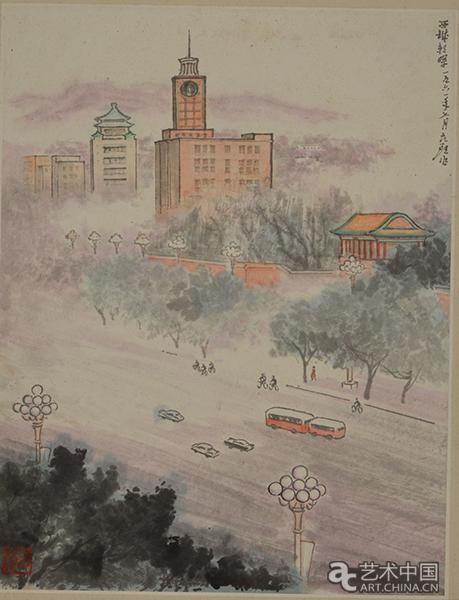

《北京风景之西城朝晖》,邵声朗,1961年,45×34cm,水墨设色,中央美术学院美术馆

《高粱红了》,李行简,1963年,48×47.5cm,水墨设色,中央美术学院美术馆

“再造”重构了一种新的美学样式和结果

中国艺术研究院美术研究所研究员、评论家杭春晓认为,建国后的“新国画运动”和中国画的改造是一个值得深究的课题,但是要重新回溯20世纪五六十年代中国画的革新时,首先要理清一个前提,那就是当我们用笔墨来谈论建国后这批作品的时候,我们用的是何种标准?是建国后新传统的笔墨?还是董其昌的笔墨?还是四王的笔墨?还是更早的文人笔墨?这都是完全不一样的。“如果说建国以后‘新国画运动’用写生、再现表现国画样式,那么‘再造’实际是重构了一种新的美学样式和结果,而且这种美学样式和结果在不同画家的处理上有很多区别,这种区别性不能用简单的‘再现性’去解释和理解50年代的新国画。五六十年代中国画的审美特征是什么?这其中政治美学、视觉美学以及文化美学、经典传统美学相互的比重、参比性是什么?这可能是20世纪中国美术史里面一些绕不开的命题。”

《风景》,傅抱石,1962年,39×51cm,水墨设色,中央美术学院美术馆

《嘉陵江畔》,宋文治,1960年,28×34cm,水墨设色,中央美术学院美术馆

《江上曙光》,钱松喦,1960年,38×27cm,水墨设色,中央美术学院美术馆

美术史叙事、画学思想和创作本身的关系在展览中得以凸显

中央美术学院中国画学院中国画理论研究部主任于洋认为,本次展览通过呈现美术馆部分馆藏作品与相关文献的方式从一个侧面切入了对20世纪五六十年代中国画变革的研究。“建国后,由于社会环境的变迁导致中国画的时代使命发生了变化。当展览中的作品与文献并置在一起,我们会发现,艺术家的所画与所说并非完全一致。这个问题的背后实际上是美术史叙事和作品关系的问题,美术史叙事是一回事,作品是一回事。一方面,所谓的画学思想和创作本身的关系在展览中得以凸显,比如傅抱石,我觉得傅抱石是非常纯正、特别艺术家式的艺术家,但是他在时代面前又有时代的部分,我们知道他写过文章,同时看到他又是非常艺术家性情的人,这些在他和他同时代的艺术家身上构成一种复杂性,也使得我们在评价作品时要具体而论。另一方面是方法论对应的问题,包括展览实际上就是一整套的方法论,这个展览把‘再造山河’的语境做了还原,当然更重要的是对于美院这些藏品有一个专题性的展示,别看美院这么多作品,对于建国后中国画创作或是新山水画的展览并没有,这算是第一次,虽然是小型展览,但是它的意义就在这儿,这是这个展览非常特别的地方。”

《刘主席故居》,张晋,1960年,31×41.5cm,水墨设色,中央美术学院美术馆

《毛主席故居》,宋文治,1960年,28×40cm,水墨设色,中央美术学院美术馆

《延安颂》,白东天, 1965年,90×392cm,水墨设色,中央美术学院美术馆

剥离艺术的审美价值,从艺术史和历史的价值视角去讨论

《美术》杂志副主编,青年批评家盛葳认为,要评价上世纪五六十年代中国画的创作,应该剥离艺术的审美价值,从艺术史和历史的价值视角去讨论这样一批艺术作品。“我希望从全球史的视角切入到中国这一段历史当中去,因为我们很容易把建国后的中国绘画——新国画当成一个孤立于社会主义阵营或者是孤立于整个世界的个案去看待,实际上它和整个社会主义阵营的政治、社会、文化的关系极其密切。对于写生的问题,我是从前卫艺术的角度来看待的。因为写生很重要的一点是社会介入性。社会的介入性不是中国传统艺术有的,这是社会主义艺术一个很大的特征,来源于达达,来源于20世纪十几、二十年代的前卫艺术。写生被中国艺术家广泛实践之后,便转变为一种纯粹的艺术创作方法。”新国画具体改造方法是从艾青在1953年《文艺报》发表的《谈中国画》一文中出现,即明确了办法是“写生”——于是有了本次展览中各地艺术家外出写生山河的作品。从此,新国画的写生和大约在同时期确立的文艺准则“社会主义现实主义”结合在了一起。

《山水风景之峨嵋欲雨》,赵树松,1963年,65×48cm,水墨设色,中央美术学院美术馆

《蜀江图》,丁士青,128×22cm,水墨设色,中央美术学院美术馆

《清晨》,周思聪,1963年,80×119cm,水墨设色,中央美术学院美术馆

向中国画传统诉诸力量

评论家葛玉君在研讨中讲述了中国山水画在建国后的基本状况和地位。他认为,此次展览的重要性不在于作品的展示,而在于问题的提出。“对中国画的改造,实际与当时整个社会的思想改造、知识分子改造是在一个框架体系下的,是对整个绘画领域的改造。我读了很多对当时新国画这个概念深入研究的文章,我觉得有两点是很重要的:第一,中国画是为工农兵服务、为社会主义服务,以人物画为主的艺术形式。对于山水画的改造最主要的成果则是1956年之后的一批艺术家们。50年代初期,一些老先生对于中国画的概念和水彩画的概念也没有明确的分立。艾青在 《谈新国画》中曾说中国画创作一要内容新、二要形式新,内容新不难理解,形式新就是要走出去、要写生,建国后艺术家真正走出去写生的山水画创作从1953年开始逐步到李可染、傅抱石等一批老先生,此后大规模的写生才开始;第二,这一时期的中国画创作,在审美意义上如何提升?就是向中国画传统诉诸力量,所以才看到50年代这批,1956年之后兴起的‘新中国山水’作品。”也正是因为这批作品在特殊历史阶段的特殊审美和艺术价值,才令它们在今天看来仍然具有打动心灵的力量。

策展人王春辰最终总结道,本次展览作为美术馆对20世纪50、60年代中国画变革之路的专题性展览,虽然体量较小,但从美术馆馆藏展览推广的角度,希望引起国内更多人对这一问题的关注。本次展览涉及的不仅是国画的问题,还与这一阶段前后中国画创作与走向的历史脉络有关,希望能引发学界的研究和关注。未来,美术馆也将持续深入挖掘与这一历史阶段相应的藏品,扩充和完善展览规模,形成理论成果。据悉,本次展览将持续至10月7日。