苏天赐先生的夫人凌环如(左)与其子苏为(右),在苏为先生家中

2016年8月10日,笔者有幸到南京采访苏天赐的夫人凌环如和其子苏为先生,地点在苏为先生的寓所,家中陈设简朴,唯在客厅沙发上方挂着一张苏天赐先生晚年的风景画作。本次赴宁访谈,是因为苏天赐先生画于上世纪60年代的一幅画《春风杨柳万千条》,这幅画描绘的是在春风吹拂的季节,几名少女挽着袖子,肩扛工具,围着毛巾,身材矫健,走在前往劳动的道路上,脸上洋溢着成为国家新主人的自豪,充满了建设新中国的澎湃激情。

1960年代初作春风杨柳万千条(原名《新农民》) 108X108cm (2016年嘉德秋拍以747.5万元成交)

上世纪五六十年代,中国正处于社会主义建设热潮中,为了表现新生政权和时代精神的歌颂,涌现出无数描绘社会百废待兴、建设热潮的优秀画作。这张画也诞生于这个大背景中,但读者明显地能品味出与普通描绘劳动人民画作不同的地方——对诗意的表现,虽然刻画的是劳动场景,但三名少女衣着鲜艳而有装饰,身影婀娜,柳枝在身旁随风起舞,她们身后远处天光水影,传递出江南草木葱茏、水气迷蒙的特有气息,整幅画充满诗意与动感。

纵贯苏天赐一生的创作,这并不是他最擅长和最具有代表性的风格,但它却有坐标点式的意义。这是在特定历史时期,艺术家为适应文艺创作要求而做的自我调整,将时代需要与自我追求进行调和而做的努力。即便如此,这幅画依然以“歪曲劳动人民形像”为由遭到激烈批判,苏天赐矛盾而困惑,但并没有放弃自己的艺术追求。

已经年逾90岁的凌环如先生,安详地坐在沙发上,思维依然清晰,用缓慢的语调向我们回忆起大半个世纪之前与“阿苏”相识的情景:“他给人的印象就是,身上的衣服全是油画颜色,弄得斑斑点点的,也不怎么爱说话,大家都知道阿苏是一个很用功的学生,画得很好……”

苏天赐夫妇与恩师林风眠合影于其香港寓所

那是在杭州国立艺专,他们相识在那里。1948年夏,苏天赐受林风眠之邀赴杭州国立艺专担任其助手。苏天赐与林风眠相识于抗战时期的重庆国立艺专,1945年是苏天赐在艺专学习的最后一年,这一年他有幸进入了林风眠先生的工作室。在课堂上,林风眠告诉他们:世界上两条最伟大、最悠久的文化长流,它们同样喷涌自人类的心灵深处,却分流于东西两方。因条件不同,取道各异而冲积成不同的沃野和高峰。可是它们又太古老,资源的反复使用已缺少生气,唯有引流互补才能培育新的沃野,积聚高峰。林风眠鼓励他们用线,“为什么不用线呢?”林风眠的教导开启了苏天赐一生的艺术追求。

20世纪80年代,苏天赐在《林蒂娜》和《四十年代的林风眠先生》前合影

这一阶段是他艺术生涯中极重要的历程,他创作了在其早期绘画作品中最重要的一幅——《黑衣女像》。到杭州之后,他与林风眠师生关系融洽,林师也鼓励他在艺术上做深入的研究和大胆的探索。1948年的一天,他去林风眠家中拜访,正值林风眠女儿蒂娜生日,作为生日礼物,林蒂娜坐在院子中的藤椅上,苏天赐一个多小时就画成了《林蒂娜》,得到了林风眠的大加赞赏,并请苏天赐在第二天又为自己画了一幅肖像,即后来的《四十年代的林风眠先生》。这两幅油画都完成于顷刻之间,却令林风眠先生大加赞赏,这让苏天赐信心倍增。

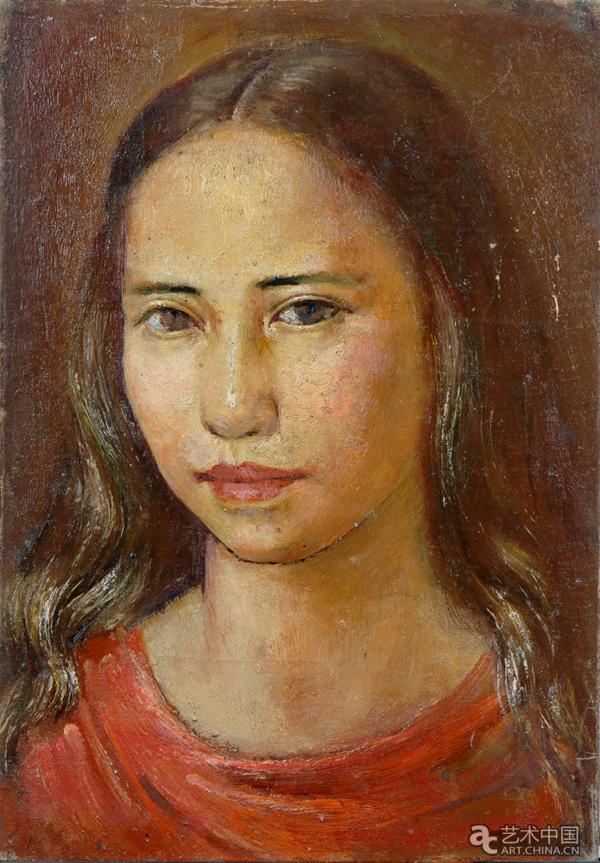

1949年 黑衣女青年像 苏天赐 82X66.5cm 油画 中国美术馆藏

在这两幅画的基础上,第二年,苏天赐以自己的女朋友,也即后来的夫人凌环如为模特,画了另一幅更加成熟的作品《黑衣女像》。纵观这三幅画作,苏天赐都将线作为造型的重要手段。在杭州的时间里,他不仅在素描中掌握线条的表现力,也在油画写生中进行尝试,甚至用毛笔勾勒的方式临摹波提切利和拉斐尔的作品。同时,他在当时的画报中看到一幅汉墓壁画的画页,汉墓壁画洒脱灵动,寥寥几笔便使人物神采飞扬,使他受到很大启发,在人物肖像的创作中进行了一系列试验。苏天赐面对写生人物,并没有以一个固定视角去描绘,而是综合了在生活中多视角观察所得的总和,将眼前形象与脑中形象结合,突破了单纯的西方“写生”的模式。

这幅《黑衣女像》的诞生,标志着苏天赐的绘画风格的第一次成熟,这是将中国传统与西方油画进行结合的灵光一闪的成功。他自己也说:“我觉得我到达了一个驿站。这是一个途程的结束,又正是一条道路的开始。我兴奋地瞻望前景,我看到我的大道就铺在眼前。”然而在新中国成立后,由于意识形态和艺术标准的变化,苏天赐的艺术思想和创作屡遭批判。《黑衣女像》被抄走,被拿到工厂、农村几经批判之后存在于四旧室中度过了十年,直到1979年,被苏天赐一位有心的学生从垃圾堆捡回,回到苏天赐的身边。当它重见天日,1997年4月参加中国美术馆举行的"中国油画肖像艺术百年展"时,引发了画坛的轰动,此时距画作诞生已近50年。

1951年 拟古风的肖像 33cmX23cm

建国之初,运动不断,苏天赐再回到画布前的时候,胸中却塞满了惶惑和苦恼,他的追求有悖于政治需要,他只能选择适应,失去了原本单纯的快乐。这一时期纵有以文艺复兴手法实验的《拟古风的肖像》、前文提到的《新农民》以及《维吾尔族少女》、《节日试新衣》等亦受画坛好评的作品面世,但多少带着“我也能这样画”的年少气盛,终究不是苏天赐心中缪斯女神的向往。

在1953年,华东艺术专科学校为了师生体验生活,派苏天赐下乡选点,在这次选点中,他“发现”了太湖,第一次走进了半岛东山和湖中小岛西山,这里遍山草木葱茏,山村依山而聚,傍水而居,古墓桑田,与民居迂回掩映。他后来描述到:“我第一次看到了在雾气迷蒙中草长莺飞的江南,迷人的景色仿佛我又回到了少年时代。”

这一次在太湖与自然的相遇,不仅唤起了他幼时就埋藏在内心对自然热爱的种子,排解了苏天赐艺术思想上的苦闷,更重要的是在探究东、西方艺术河流之后,他突然敏感地意识到眼前的江南风物正是只属于东方的、中国的韵味,这是文化的源头,他面对着自然万象,凝神远望,似乎看到了董巨山水之散淡,听到了丝竹雅乐之空灵,悟到了书法之飘逸,而这草木山川是自然的存在,是活生生的中国文化之根。请看苏天赐自己的文字:“在若晴若雨的迷蒙水气中,一切都自然舒展,闪闪发光。在其中穿行,有似曾相识之感。感从何来呢?——来自董、倪、古琴、江南丝竹?或者书法?或者诗歌的吟咏?然而都没有眼前所见具体、平凡却又生趣盎然,它让我看到了活生生的文化之源。它与西方油画中所描绘的什么块面表现、光与影的对比全不相干。要画出它,必须创造我们自己的方式。”

1962年 水乡之晨 苏天赐 50×73厘米 油画

或许前路是未知的,但凭借着艺术家的冲动与激情,从此苏天赐手握着油画笔,便踏上了一条全新的道路,而这正是中国油画的坦途大道。以后几乎每年,他都要到太湖画上几天或是几个星期,太湖成为了苏天赐的第二故乡。50年之后,他形容这种冲动为“一种触及生命的深处的经验,它不会为岁月的流逝而消减,而是不断地增深积聚而成为我艺术涌动的潜流”。

然而可惜的是这一时期他却并没有太多机会站在画布前,他的主要教学任务是在工农兵的火热生活中改造思想,创作具有教育意义的情节性绘画。他常因不能全心全意尽教师之职而自责,也常为不能随心所欲画画儿遗憾,他自嘲“自己是一壶烧不开的水,它烧烧停停,总在盼望那炉火的再续。”

在迷茫中,他再度进走了文革十年。文革中,幸好苏天赐因为过人的写实能力使他可以巨幅领袖画像等任务远离风暴而站在画布前,但终究仍是与前迥异的行程。

苏天赐 长江大桥 1974年 尺寸不详 纸板油画

直至改革开放,年过半百的苏天赐才迎来艺术的新生,现实已把他隔断的四分五裂,是大自然重新唤醒了在他沉寂多年的感觉,春的生机,夏的浓郁,秋之丰饶,冬之静穆……都是他永不枯竭的力量源泉。1979年春天,他与几位学生沿富春江、瓯江南下温州、雁荡写生,这次旅行写生被苏天赐称为“春江之歌”,他这样记录当时的心情:“我面对着辽阔的江面,看那江风梳理着岸边的新枝,令我又想起当年在海风追逐下那片云影奔驰着的故乡大地。我还是我,可是此时我又忘了有我,我只想融入,借画笔的挥动把自我化成一篇斑斓!”

在此后的几年中,外出写生成为他最重要的艺术实践,自然的“无序之美”让他激动,进入“无我之境”,他说“我审视我的作业若有所得,也若有所失。我想,我应‘朝圣’去了!”在这一阶段,苏天赐的风景油画日臻成熟与完美。

其实,自然是他一生倾心的对象,早在孩童时代,大自然就给他深深的感染,并常留心中。诗人何燕明在《追思画家苏天赐》中说:“那一年你才五岁,独坐在老屋的门槛上,对着大自然出神,这是你,爱美的遐想与性格的形成。”

苏天赐喜欢外出写生,写生时每周必与家通信,偶尔在家信之中还要附上几张巴掌大的写生小稿。这些家信不仅饱含着苏天赐与家人深厚的感情,往往也是苏天赐写生的记录、总结,他对景物的描写极为生动,他对艺术的观点也往往体现其中。我以为苏天赐先生的文学修养在国内画坛也堪翘楚,因为他的文采完全可以征服你,即便只读他写生的文字,也具有极大的美的享受了!

春满湖湾 1978年 苏天赐 38×54厘米 油画

例如1977年2月3日在从海南写的家信中,他写道:“我现在是在‘天涯海角’,坐在一盏没罩的煤油灯下给你们写信……海,真是变幻无常,在晴天碧空底下,它既华丽又轻浮,像个贵族小姐。昨天我们在鹿回头返三亚时,在玫瑰色的晨曦里,她却是那样温柔,风静无波,就像一块展平的灰色绸子,闪烁着忽而淡绿忽而又淡紫的波光。现在,她翻着紫灰的翠绿色的波澜,轻轻喘息着,把排浪一层一层地往平沙上赶。你以为她是有一定的范围和界线的,就朝她的边缘走,可她却冷不防地直扑过来,追赶得你急急后退。而在你被赶得快要没足于波涛之中时,她却发出一声叹息,把臂一卷,顺手把一群群她推送上来的小宝贝揽到怀里,往后退走了。”

苏天赐 凤尾竹 54x50cm 1983年

又如他1985年5月12日的家信:“……昨晚和王浩辉去荡舟犀牛海,四面环山,一面是松林森郁,一面是新桦初长,一面可远望雪山,一面重峦如梦幻,都一起静静地倒影在艳蓝的水里。我想:日内瓦湖大抵也不过如是。这是这里的第二大‘海’,第一大的叫长海,又更是壮观。要想形容九寨沟的确得费很多篇幅,她像丽人临镜,百态皆媚。我不觉又惋惜沿途的景色不能猎取,行车沿岷江而上,那种奇伟有股催人心弦的力量,蜀江水碧蜀山青,诸葛亮的地盘毕竟不同于孟获的故乡。这里又是太白的旧地,东坡的故土。如果能像歌川一样驾着车子出游,随到随画,那就好了。”

其实,我以为再用文字来描述苏天赐对大自然的热爱是多余的,在他的字里行间中,他对自然的热爱之情表露无遗。他描写大自然的词语正如他的调色盘一般丰富多彩,笔笔生花,意境隽永,引人入胜,颇具有中国古典诗词的韵味。正如潘天寿先生外出写生却带回诗稿一样,文字的记述也是苏天赐“写生”的一种方式——他的观察和体会是如此细致,所以才会在他的画作中表现的如此生动,他的感受是如此强烈,才会在画面中将大自然的灵魂表现的如此摄人心魄。

无论有多困难,苏天赐总是与恩师林风眠保持着紧密的联系,林风眠常笑着对人说:“阿苏的水画的最好了,我就是向他学的,鸡冠花也是。”恩师这样评论他们艺术风格的异同:“我是埃及,你是希腊”。

1987年摄于赵无极先生巴黎画室

1987年初,年届65岁的苏天赐才第一次踏出国门,来到巴黎,这与他的恩师林风眠19岁就到巴黎留学相比,实在是晚了太多。他如饥似渴地弥补这半个世纪的迟到,第一次进卢浮宫就看了7个小时,随后反复观看了20余次,蓬皮杜、吉美、橘园、毕加索……各个美术馆都成为他探究西方绘画海洋的港口,告别一年的巴黎短居之后,苏天赐又多次来到西方考察,每一次考察反而更坚定了他对东方意韵的追求,他得出结论:“当我们从东方眺望这些西方艺术的高峰时,觉得遥不可及,经过细细寻找,开始辨认出来这都是人类心迹的延伸。它们所达到的高度都是有迹可循的;无论东方、西方都是一样。它们相距其实并不遥远。”

他说:“当我们从东方远眺西方,太多的目光只关注于技法。当我们站在这些杰作面前,始知是舍本求末。伟大的作品之所以能感动并激励我们,是由于它们所达到的心灵高度。每个画家都有他最合适于自己的方法,捨本求未便永处于平凡。他的所本是他艺术的源头,他的超凡技巧是他以其独特的方式日积月累的劳动经验所创。我们从他那里可以得到启示,但不是范本。”

他又说:“如果说西方文化重智力开发,东方则重在心灵的提升。对于客观的物质世界,两方的应对方式有如加减两极。加者入世,所以充实,所以贴近,所以步步发展;减者出世,所以概括,所以疏离,所以物与神游。前者所以具体、丰满、雄奇,后者所以净化、空灵、大气,却又不免会陷于固步自封。两方会有此消彼长,却并不势同水火,这就给互相取长补短,互相融合,提供可能。其实智力和心灵正是人类文明的两翼。共同振飞才能鹏程万里。”

1989年 雨后秋江 61cmX80cm

这不正是对我们今天崇洋媚外,盲目追随西方现代、后现代潮流,莫衷一是、纷繁错乱的时代的最好回答吗?

1992年武陵岩苏天赐 51×73厘米油画

苏天赐说:“从80年代到90年代(精确地说是1979年以后),由于改革开放,个人艺术风格的探求得到尊重,我的创作可以说是40年代道路的延续,但不是简单的重复。我力图简洁,以更凝练、更纯粹的方式表达我对自然感召的理解,企图进入一个更高一点的审美层次。”

80年代之后,苏天赐由对外在形式的探究,更加转向内心意象的抒发,他不断弱化具体场景和真实细节,取而代之的是更为阔大的境界和更为强烈的主观意象。他不顾年迈,坚持外出写生,探寻着孕育于自然之中的生命律动,到了晚年活力依旧,而愈加炉火纯青,随心所欲。

他用油画缤纷的色彩画出东方意境的空灵,画布中的表现,不仅限于眼前之境,更是心中之境,呈现出一种大气苍茫的气象。他说:“我站在画布面前信笔涂鸦,人老了,好像又回到了童年。只是,当年我想揽尽人间春色,现在却只想约会大自然的魂魄。”舍弃了自然的纷繁细节,他与自然质朴而博大的灵魂进行着对话。

他一生沿着恩师林风眠开创的中西融合的道路开拓向前,在写生风景的创作上臻于化境。

2005年,苏天赐抱病在武夷山写生,创作《万古相依》

2004年,苏天赐被查出身患顽疾,但他达观从容,在之后的三年半中,他还做了精力充沛的健康人也难于完成的工作,依然写生于洞庭,皖南,最后一次是武夷山。在这次中德艺术家交流活动中,他与夫人谢绝了滑杆,手拄拐杖攀上最高峰,画成了《万古相依》,参加活动的德国批评家加尔维茨说:“这就是我想象中的中国油画。”回南京后,苏天赐选择了一幅更大的画布,想画的更完美,但遗憾的是命运没给他机会,这成为他最后的画稿……

2005年,苏天赐在武夷山

在生命的最后阶段,他读到杨绛翻译的英国诗人蓝德的诗作——《生与死》,他非常喜欢,于是改动最后两句,抄写下来,赠与了夫人——

我和谁都不争

和谁争我都不屑

我爱大自然

其次就是艺术

我双手烤着生命之火取暖

只要火苗还在

自有春晖满怀

——这也成为苏天赐一生的真实写照。

(原文发表于《品味 经典》2017年第1期)