王焕青

乔晓光在教学和剪纸的余暇,画了很多画,他管这些作品叫水墨。我说,何必呢?虽说是画在宣纸上,你能不能别和那些水墨画家套近乎,把你的东西看作和他们是两回事好不好?他有些犹豫,说总还是水墨吧?你看,这就是我们在精神世界的踯躅徘徊,当我们的心越过藩篱跑在路上,脑子却还蹲在老地方。

客观地说,乔晓光的这些作品是思绪飞扬的图像记录,即便最初他想到了某种物像,落在纸上的痕迹也早离题万里。这种借题发挥促成了作品并不喜闻乐见的结局。千万别用抽象或者写意这种省事的观念对待这些作品,绘画一旦涨破习惯,说明创作者心里发生了某种革命,激进的意图迫使造型观朝开放自由的结构演化,以便适应新的变革。

我们难于猜测心灵内部的复杂活动,只能从这些毫不收束的作品中找出理解的线索。我更倾向于认为这些作品是对常规水墨制造系统的反动,既出于不屑也另有抱负。

挪威峡湾 The Norwegian Fjord 79x180cm 2013

它们比较接近草图,飘渺的物像在纸上诱导出多重错谬的笔触,形成进一步的不确定。这些叠置的线索好像把目标笼罩、限定,像笼子那样限制了物像的范围。如果我们非要弄清被描绘的对象,那些线条却屏蔽了追踪的目光,脑子里只留下飞舞的线索。

这样的作品不是功利目的衍生物,不为了炫耀才能,不为了出卖也不为了取悦他人。这是一个人自己在纸上的陶醉,是乔晓光在自己精神世界里的斗争和纠结。

看这些画,很容易被作者吸引到他情绪的澎湃之中。这些仓促的笔触时常会前言不搭后语,但也有不瞻前顾后不计后果的果断;不修饰也顾不上修饰;未必经过酝酿甚至来不及酝酿,像是图像在脑海奔跑,眼睛在后面穷追不舍捕捉到的若隐若现。它们大多都由复线构成,外形极不确切,如果你喜欢具体而微的绘画,就一定会失望。

其实我们应该先把关于绘画的条条框框放一边儿,用无知的态度来看待,说不定就会承认,这个人破坏了一些东西,但也试图在建造某种我们目前还不熟悉的事物。这些思想的草图不是结果,是朝我们不知道甚至未曾经验的地方发展的趋势,这种令人期待的趋势构成了悬疑的美。你甚至也会觉得这个人在平凡的事物里觉察到了某种非凡,然后用非常的手段捕获我们未曾深入探究的感受。要是这样,你也许会同意他和国内的水墨画家大不同,相信乔晓光的绘画有自己的起源和目的,也顺便会同意他满纸回旋折转的线条,活力四射地构成了丰沛的图画。当然,您也可以不同意。

向北魏致敬 Salute to the Northern Wei Dynasty97x180cm 2013年

所以,我想提个问题:您想过美术的美到底是什么吗?

的确,乔晓光的画与传统的笔墨远隔千山万水和信笔涂鸦仅一步之遥。对这样的作品,我们以往的经验不见得能完全处理得了。在我们原有的那套欣赏和识别绘画的经验失效的时候,不强去生搬硬套,稍微谦逊一点点,借鉴相关的类型,兴许会找到另外的途径。顺便也会承认乔晓光的做法,有可能是中国古典笔墨穿过现代主义一个个据点,在当代文化土壤里的再生。甚至也会同意他是在用给传统媒介加载新任务来挑战自己。当然,这些作品不是提供了显示艺术高度的坐标,而是私人路径,在充斥陈词滥调的国画界增添了一种耐人寻味的个人实践。

从习惯上看,乔晓光的作品既不骨法用笔也不应物象形,完全不符合毛笔时代绘画基本的规约。可当我们注意到毛笔时代早就被西方的硬笔和电脑键盘替代的事实,也应该意识到,毛笔所建立的绘画制度,已经随工业化和全球化被硬笔和键盘挤压出大众的日常生活。当它重新在现代文化格局中显现令人尊敬的意义,一定不是仅仅复现古人前人外人旧有的经验,而是在超越西方现代主义之后具有了现代中国的精神特质。这就需要有人在毛笔与键盘两种看似截然的文化中找到相通的脉络,不是说你必须学贯中西,而是对这两个艺术创造系统有像样的了解和理解;也不是说要重弹民族化的老调,西方自古希腊以来直至眼前的艺术实践,已经成了构造现代中国艺术的通用原材料。接下来其实是消化问题,至少中国水墨画家要解决对中国古典和西方现代两头都不得要领的老问题。否则光靠多成立几家画院并不能让中国画成为令人钦佩的类型。

也有这样的说法:我们有一批画家一直以来就在完好地抱持传统的笔墨精要,源远流长的中国毛笔文化已经创造出当代性的特质,重建了端庄正派的中国绘画。这都是典型的痴人说梦!我们看到的这类绘画无外乎从过去趸来一些边角料,制造出拾古人牙慧了无新意的重复之作。或者从西洋写实素描中拿来一副眼镜,看什么都带着安格尔的世界观,用肤浅的表象替代中国人早就擅长的用生动心灵把控复杂现实的能力,看着像泥古、泥洋不化,骨子里其实是古今中外一头雾水。

即使从纯笔墨角度看,当键盘覆盖了中国大多数角落,毛笔基本上成了个别人的偏好,这就和严冬里仍有好看的花朵开在室内的花盆里,它不再是大自然选定的生态,所以齐白石之后就鲜见好笔墨了。毛笔文化根基的丧失,是文化转型的结果,是创造和使用毛笔的中国人生存样式改变的结果。造成这个结果的原因之一就是现代主义对中国政治、经济、文化的深刻介入。当构成毛笔为核心价值的社会文化悉数瓦解,它赖以存续的载体——画家和书法家心里如果再没有丰沛的文化养分,它如何能不干瘪无聊呢?而当这个社会广泛的思想与艺术资源不被作为画家评介自己见识和修养的参照,我们指望遗老遗少式的复古行为给艺术带来清新气象显然是不现实的。你得承认在键盘时代的中国,毛笔和宣纸不仅不是过时之物,而是能确立现代中国民族艺术风范的媒介之一,所以它更需要清新的心灵与之匹配,使它能在当代发散优美的气息,呈现卓越的精神品格。人们当然有理由期待未知的、显现人民心灵深度并且兼具审美多样性的艺术作品,尤其是在人们急切地盼着中国文化对世界有所贡献的时代,毛笔和宣纸有充足理由在当代艺术的制高点上令人由衷钦佩地汇合。促成这种有高度的汇合,一定不会缺少对现代主义以及由其引发的多种多样艺术实践的交锋、吸纳和扬弃。从这个角度看,乔晓光的路径就值得赞赏和关注。我们看到太多在水平线之下就固步自封的画家了。目前的中国现代艺术,仅仅是从文革之后才逐步从宣传口号一点一点接近正题。这三十多年来,积累了很多浅尝辄止的事迹,太多半途而废的画家由于去与地位和钞票接轨,哪还有心思琢磨什么艺术这等劳什子?但是,这不等于艺术当中需要面临的问题也自动消失。在美术领域,“改革开放”带来了这样一个无法回避的问题:我们应该如何接纳和正视西方工业化以来的现代主义遗产,这个古典中国以及中国文化从来都不曾经历的问题,是每一位在当下从事艺术活动的人都不可回避的。当我们说“我在创作”的时候,等于是包围在现代主义情境之下,“我”对现实的反映。

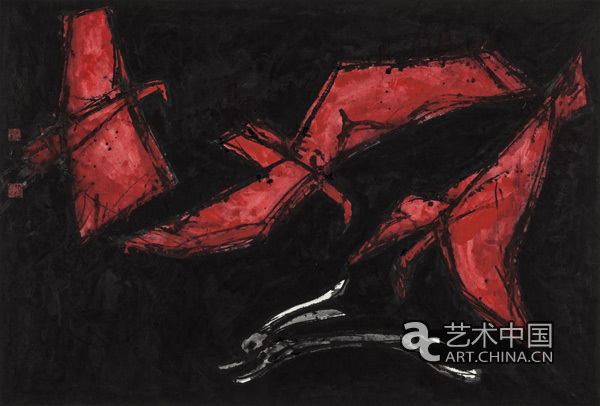

鹰抓兔 The Eagle Catches a Rabbit97x141cm 2013年

现代主义或许不是我们必要的精神需求,它诸多的细节甚至被看作是过时的东西,它所导致的艺术作品也不见得有多高妙,但是,它像季节,哪怕把它比喻成寒冬,它也正无可置疑地笼罩着我们。比如作为官方意识形态的马克思主义,被看作对后世有深远影响的“五四新文化运动”,包括鲁迅的写作都是现代主义在事实上的显现。就像当初陈望道译介的《共产党宣言》,中国知识界是把它视为超越资本主义的先锋性的思想利器,是指望它引导人民从旧世界跨过资本主义直接进入一个更美好的社会。即使仅仅从文艺的层面来看,现代主义也算是与封建时代旧思想制度对抗的产物,是对资本主义社会的批判与反省,当然,其中也包括了顺应工业文明趋势的思想成果。面对这个多样又驳杂的思想艺术成果集合,我们在多大程度上能看到这是艺术领域一种思想自由的复兴,百家争鸣、百花齐放历尽劫波的一种复归呢?这难道不是艺术赖以生存的相对正派的条件么?要是你不反对这个观点,我想说乔晓光的作品就是在现代主义激发下,创造力的蠢蠢欲动:看,我的道路!目前,仅就他画出的这些作品,只能说露出一些值得期许的迹象,但愿他不是为平庸贫乏的中国绘画再添一个半途而废的例子。

我们对绘画的欣赏,说白了是自己心灵制度的投射。同样,画家即使再能装再怎么化妆,也无非是用某种媒介来呈现他心灵与世界的关系。顺便裸露出他的心灵制度以及深度、力度、丰富或者苍白。中国画也包括其他绘画所面临的,是中国传统与西方现代两种资源不可遏制的融合。因为这两种深度影响我们的东西从近代以来一直以碰撞和消弭的形式构成了中国具体的生活,没有谁能游离其外。当我们拿起画笔,面对的并不仅仅是这个世界的表象,还有中西文化共同构建的千山万水。这种老生常谈之所以重要,是因为在欣赏和创作两方面都面临重新绘制中国文化版图的迫切问题。例如,在绘画面前,一直到晚清都适用的古典经验是珍贵的,用这些经验当然也能领略年画和写实绘画,但这套经验在今天绝大部分失效了。这种心灵制度源自集权制度下的审美教育,它潜在的规划性,逼仄的审美习惯,深刻地决定了人们在老路上循规蹈矩。很久以来,美术界通行的专一独断的好尚使艺术活动成了意识形态的附件,隔绝了美术与美的联系。很久以来,中国大多数关于艺术的争吵其实都是心灵制度之间的对立,心灵制度又常常和我们悄悄认可的社会制度有一种令人费解的遥相呼应。

今天的中国,城市人群基本上是生活在各式各样的现代主义结果之中。你的城市、你的房子车子手机电脑,包括决定你行为和思想的种种渊源,使你看上去很现代,但你的心灵未必不是古老而腐朽的旧世界。

今天的美术之美,说到底,就是我们心灵里萌发的新芽与腐朽的对抗!