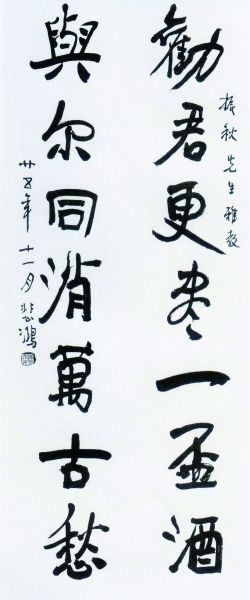

行书七言联 徐悲鸿

悲鸿先生对于书法艺术一向极为重视,却不同一般迂阔之论,他深入浅出、平易近人地将书法比作“音乐”之美、“金石”之声。例如他在自己收藏的一部稀有的六朝残拓——《积玉桥字》题跋中开头便说:“天下有简单之事,而为愚人制成复杂,愈久愈失去益远者,中国书法其一端已。中国书法造端象形,与画同源,故有美观。演进而简,其性不失。厥后变成抽象之体,遂有如音乐之美。点画使转,几同金石铿锵。人同此心,会心千古。抒情悉达,不减晤谈。故贤者乐此不疲,责学成课,自童而老不倦。嗜者耽玩,至废寝食。自汉末迄今几两千年,耗人精神不可胜教。昔为中国独有、东传日本,亦多成癖。变本加厉,其道大昌。倘其中无物,何能迷惑千百年‘上智下愚’,如此其久且远哉?”

由此可见他不仅深谙书法艺术的衍化兴衰、来龙去脉,而且比喻精辟,语重心长。他早年曾受业于康有为,记得给我看过一幅康书横幅篆字题额,上面有“悲鸿仁弟天才也”之句。康氏书法及所著《广艺舟双楫》久已蜚声艺林,而其主要贡献在于提倡汉魏六朝书法。徐悲鸿在良师的影响下非但酷爱北朝书法,更在理论上有进一步的阐发,就在这篇跋文中继续写道:“顾初民刊甲骨已多劲气,北魏拙工勒石弥见天真。至美之寄往往不必详加考虑,多方策划。妙造自然,忘其形迹。反之,自小涂鸦,至于白首,吾见甚众,而悉无所成也。古称‘业精于勤’,焉有结果相反,若此刺谬哉?无他,一言以蔽之,未明其道故也。其道绝何?曰书之美在德、在情,惟形用以达德。形自,疏密、粗细、长短,而以使转宣其情。如语言之有名词、动词而外,有副词、接词,于是语意乃备。”

此处提出的“劲气”“天真”,正是他所欣赏的“妙造自然,忘其形迹”的具体表现。记得先生平时最喜谈论“天趣”“稚拙”,联系此说可谓如出一辙。其评论对象,除了我们日常所见的各种甲骨、钟鼎文字与六朝碑板以外,本文引用的题跋原拓——《积玉桥字》,便是他平生最为喜爱的一本罕见的六朝字体。由于原石已佚,所以我当时曾借来摹拓一部,顺便将跋文抄录在后,珍藏至今。旁边墨写书小字乃是我照先生原注字迹临写而成。也可藉此看出他举一反三、由此及彼的学习方法,以及他治学认真、细致严格的做事态度。

徐先生对于这类字体的艺术性推崇备至,他在这方面的爱好之笃与功力之深,我想再列举三事加以说明。

一是在他的故居客室里悬挂一幅摩崖隶书《汉杨淮表纪》的整张拓片,气势磅礴,结构天成。二是他在病危临终前,床头桌上仍放着一本《散氏盘铭》放大影印本,而且平时最喜临习。曾送我两纸《虢季子白盘》习字,可见一斑。三是他在中年流居海外的困难条件下,仍然研习魏碑不肯间断。1950年曾以他1939年在新加坡临的《魏灵藏》、《龙颜》等碑字见赠,并且勖勉有加,发人深省。通过以上事例不难看出,他对钟鼎文字及汉魏六朝字体的酷好已达到坐卧与共、患难不失的程度。

悲鸿先生在讲述汉魏六朝字体时,常以所谓“奇而正”的成语来评论其价值。这种所谓“奇而正”“正而奇”的说法,虽然在清人包世臣的《艺舟双楫》内也曾见及,但终乏深刻论证。而他在这方面则加以具体补充和进一步发挥。并且每以各种梨的味道来比喻各种字体的令人陶醉的艺术风格。记得当时我还提问“可否用各种人的不同风度来比况各种字体的美丑善恶?”更以六朝人奇而正的“山林味”来应对先生指出的某些正而奇的“庙堂气”。先生对于这些均曾莞尔默许,至今虽已事隔三十寒暑,而此情此景宛然犹似昨日。

既然他十分重视那种浑穆天成、纵横自如的三代六朝书风,因此在题跋最后补写道:“古人并无‘笔’,更无今日之所谓‘法’。”

基于以上论点,他在文中指名批评何绍基说:“今号称善书之何子贞,学《张黑女碑》才习数字,至于汗流浃益背。其乖如此,误人如此,安得不去道日远乎?”

他的这种观点,曾不止一次地对我谈论过。如再对照跋文开头认为“天下有简单之事,而为愚人制成复杂”的一段话,岂不正是指的这类言过其实、小题大做的事例么?当然,我体会先生之评论并非全面否定何绍基字体,而是不同意其在书法上故弄玄虚而已。他的主要意图正如跋文最后一段所说:“余悲此道之衰,而归罪于说之谬。爰集古今制作之极则,立为标准。亦附以淆人耳目之恶,裨学者习于鉴别善恶之明,而启其致力之勇,其道不悖,庶乎勤力不废,克能有成。”

显然,他这篇题跋的中心思想,是要“悲此道之衰,而归罪于说之谬。爰集古今制作之极则,立为标准”,同样的思想也贯穿在他平时教导的言行中。

应该提出的是,徐先生在欣赏商周甲骨、钟鼎文字与汉魏碑志、造像字体的同时,还重视学习唐宋墨迹、阁帖及明人草书。他曾赠我一幅汉《子游残石》全拓和一部《宋拓王义之十七帖》影印本,并且在上面亲自用隶书及草书题签。连同前面所赠篆书、真书,足以看出他的功夫全面,可谓篆、隶、草、真无不精能,而且别有新意。他尤其喜欢倪元璐、王铎、傅山等人的行、草书。常对我称赞说“倪元璐字格调最高”,“王铎草书是怀素后第一人”。我亲见其室内周围挂满王铎墨迹十余幅,因此受先生的启发到处搜求王铎真迹。然而由于鉴赏水平所限,几次误购赝品,均为先生点破,逐渐有所心得。由此也可见他是冶碑帖于一炉,并非偏废一端的名副其实的书画大家。为此我希望喜爱和学习徐先生画法的青年们,切不可忽视他在书法方面的真功夫,只有全面领会方能得其真髓。否则恐将流于黄庭坚所谓“世人只学兰亭面,欲脱凡骨无金丹”的困惑境地,很难再提高一步的。

在如何学习书法的具体教研方面,先生也是独出心裁、别开生面的。他曾教我将碑帖、法书分别照字的部首加以剖析,临摹若干遍记住其特征,即离开原作进行默写,然后再对照原作找出不似之处加改正,并要悬之壁间自己观摩,谓之“医字”。如此反复行之数周,自然可以大体掌握其结构和神态。此种行之有效比较科学的临习方法,我曾亲身有所体验,果然事半功倍。但这仅是为了初学某种字体打下结构上的有利基础,并不等于说中国书法轻而易举,可以躐等求进,甚或因此而忽视其艺术内涵。如笔力的苍劲,气韵的流畅,乃至格调的高超等等。这一点正如前面跋文中所说:“倘其中无物,何能迷惑千百年‘上智下愚’如此共久且远哉?”

以上的片段回忆难免挂一漏万,然而主要是为了将我手中抄录的先生论书全文和平时所记言行公诸于世,庶使其真知灼见不致长此湮没,以供更多的书法爱好者们研究参考。而在我印象中最深的不仅是他的博学多才和对美术界的卓越贡献,更加难忘的乃是他一贯对青年们那种循循善诱,使人如浴春风的谦和态度和远见卓识。

(原文题为《悲鸿先生谈书法》,刊于《美术研究》1982年第4期)