| 2013年7月28日下午,姚朋个展“献给生者与死者”在草场地现在画廊开幕,开幕式上姚朋亲自与观众交流,向观众解释自己的作品创作原委。此次展览展出了姚朋题为“无趣”“什么”“无题”“人是一堆意识的集合”等系列作品,共30件左右。

展览现场

艺术家姚朋

在“什么”系列作品中,姚朋将包括美国、朝鲜、韩国、中国、伊朗、伊拉克等国家在内的一系列现代领导人及其相关政治图像,用油画技法绘制在邮票状的微型纸板上,并在作品下方标注“中国人民邮政”字样。作品绘制方面可见作者的油画写实功力,内容上系对一些现代国家政治事件的调侃式再现,有的甚至用超现实主义的技法,将不同时空的国家领导人表现在同一个画面中,呈现出一种对不同国家政客之间关系的荒诞式表现。画面上的国家领导人都带着相同的表情——满脸堆笑,相互之间也有着貌似亲密的握手,借此体现国家领导人之间貌似友好的交往关系,但在另一部分的画面中,众多的群众游行及请愿场面历历再现,与前部分国家领导人之间的“友好”关系形成鲜明对比,整个系列的作品呈现出明显的荒诞和讽刺意味。其中一件作品直接用楷书字体书写“生活就像卡夫卡的小说”字样,体现了作者对人生意义及生活现状的终极性思考。卡夫卡是20世纪初西方表现主义文学的代表,他所开创的神经质式的文体风格预示着现代人的普遍非理性状态。这不禁让人想起了法国20世纪上半叶以贝克特和尤奈斯库为代表的荒诞派戏剧,姚朋展览中所有的作品无疑是现代政治荒诞剧的上演,一系列的矛盾、纠葛、虚无以及无意义跃然纸上,几近黑白的用色排除了作品中大量的感情因素,仿佛作者只是在冷静直观地面对,而不是歇斯底里的狂吼或者嘲笑。

“什么”系列

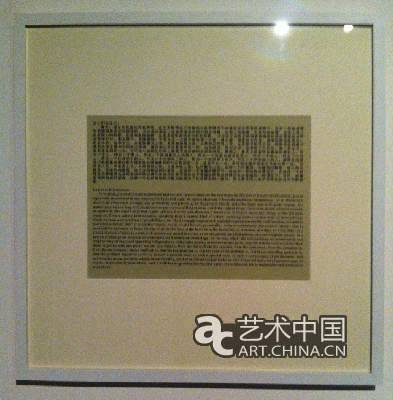

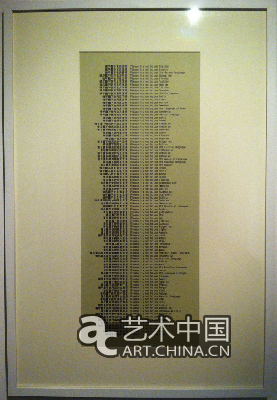

“无趣”系列作品中,作者直接将语言文字作为表达对象和工具,文字成为了画面内容本身。棕色卡纸,黑体字,这是一个图像、文本、文学的结合,作品呈现在观众面前时,引人深思。文字内容无疑是对人生荒诞问题的思索,正如作者画面中文字所叙述的,这种普遍性的荒诞问题已然成为了社会常态的一部分。其中一件作品上书写着“这句话正在被阅读”,画面凭借着仅有的文字及棕色背景,使得绘画原有的观看要素所剩无几,单单剩下了可供阅读的文字本身。在当今众多画家为探讨绘画的本体性而忙得不亦乐乎之时,姚朋坚持了绘画的文学性,而且将文本作为了画面的唯一要素,这又一次暗示了作者在经过了大量的人生思索之后创作时的冷静。文本的运用使得该作品带上了马格利特式的辩证与精明,正如他在画作《这不是一只烟斗》中所表达的。亦如福柯在评论该画时所想到的,“这”字指的是什么呢?这幅画?这只烟斗图像?这只烟斗图像所代表的真实烟斗?抑或只是一个虚空的代词?“这句话正在被阅读”中的“这”字无疑有着更为明确的指代,姚朋没有跟观者玩弄字谜游戏,他的作品中也没有文本与图像的矛盾。当时当我们站在作品前静思时,作品却加强了观者自我的反省。“这句话正在被阅读”描述的不就是观者在观看并阅读的那一刹那所做的一切吗?观者在观看伊始,仿佛要钻进黑洞一般地研究这件作品时,却猛烈地意识到了自我的存在:我正在阅读!仿佛当头一击,观者又被打了回来。若作如是思,或许这根本不是绘画,而只是带有绘画形式(一个画框)的一个装置而已,但是观者又何尝不能将之视为绘画呢?在该系列的另一幅作品中,姚朋仍旧用黑体字、棕色纸的形式,陈述了自己对语言的控诉:请不要用任何语言!正如卡希尔所言,区别于动物,人是符号化的动物,语言即是符号的核心。亦如伟大的艺术史学者潘诺夫斯基所言,人与动物很大的一个区别就是,人能够将符号与事物本身截然分开,人的所思与所做是脱节的,而动物却不能,就像蜜蜂在构筑蜂巢时永远都没有蓝图一样,人在建构一座宏伟的大厦时却不知道了构思了多少遍。除却了语言,我们人类还将剩下什么?或许只是一个空壳而已!在这件作品中,姚朋用语言学和人类学的思维方式,冷静地剖析了人的本质,榨干了一切,艺术家或许就只剩控诉与呐喊了,这件作品可以说是整个展览中最为情绪化的一件。

“无趣”系列

在作品“微观学术”中,姚朋为观众摆放了一台已经调好焦距的电子显微镜,当观者低下头并将双眼凑将过去仔细观看时,呈现在眼中的却是“Kiss my ass!(亲我的屁股)”的字样。这更是一种荒诞,是对科学工具理性主义的根本性怀疑。电子显微镜代表的是人类的观察力,代表的是科技的力量以及一系列科学方法的有效性。当人类运用科技的力量不断研究,花费上千年的时间探究人类和宇宙的本质,最终得到的成果却是一个极大的嘲讽,这无疑又是作者对人生荒诞性的调侃。这件作品中包含着文化学的眼光,20世纪人类文明的最大问题就是人文理性与工具理性的分离,自文艺复兴以来理性的发展越来越趋向工具主义,原来的人文主义好似已经被工具性的科学完全榨干了,人类变得理性而又科学,却不再有道义的担当,两次世界大战的爆发及其带来的毁灭性后果便是明证。完全的工具理性主义,带来的只能是“kiss my ass!”这是一个再鲜明不过的调侃,ass(屁股)是人体部位中最为肉感的地方,也是柏拉图意义上的低级部位,代表着享受与玩乐以及一定程度的侮辱和贬低。难怪后现代主义社会是个娱乐性的社会,人人都有着美国学者尼尔·波兹曼意义上的“娱乐至死”的倾向。从这个意义上讲,姚朋的《微观学术》不仅仅是对人生本质的荒诞式调侃,也有着文化学意义上的批判。 值得一提的是,该作品由于阴暗而狭窄犹如书斋式的展览空间显得略微有点神秘感,难道这是浮士德那布满灰尘的中古书屋吗?只剩荒诞而已!

“微观学术”

与一层的展览相比,二层的展览仿佛显得更富有优美的气息,作者为观者带来了一阵日本风!不过不是日本军人,而是日本女优。作者将160个有名的AV女优图像打印成图片并在背面附上女优的名字,将之夹在塑料夹板中做成一个个图像牌,用绳线整齐地穿连,横向5行,纵向32列,最后悬挂起来作为展示。该作品初看时,感觉恬静而秀美,不曾想到作品中的一个个图像竟是AV女优。细看时,作品中的女优图像全部安静柔美,端庄秀雅,略带淡淡的忧郁气息,丝毫没有挑人情欲的感觉。所有图像牌的穿连样式给人以理性而整齐之感,这其中包含着一定程度上的矛盾与冲突,有着内在的张力。AV女优给人的一般感觉是非理性、肉欲、伤感、颓废甚至变态,但在这件作品中,姚朋单单保留了其中的唯美和优雅,正如波德莱尔在《恶之花》中所呈现的一样。该作品的名称“人是一堆意识的集合”带有些许的绝望和冷漠之感,那些AV女友们过着常人所无法理解的生活,但她们依旧在独特的环境中继续生存着,她们与常人的区别是什么呢?是宗教意义上的罪恶玷污吗?如果可以这样理解的话,我们活着的每一个人又有哪一个是真正灵魂清净的呢?难道是单纯的肉体上的伤害?如果可以这样理解的话,常人又有谁不曾受过伤害呢?这是作者对人性本质主义的怀疑和否定,也是一个宗教意义上的反思:人没有宗教本质,人也没有好坏良善之分,人就是一堆意识的集合!这种意识可以是理性的,也可以是非理性的,可以是道德主义的,也可以是功利主义的。这是一种解构,对于传统的反拨,古希腊亚里士多德所说的“人是理性的动物”到此已经完全没有启发意义了,基督教世界中奥古斯丁的圣洁言论及其所带来的道德呼吁也已经不顶用了。

人是一堆意识的集合

“献给生者与死者”,题目拟自瑞典诗人、2011年诺贝尔文学奖获得者托马斯·特兰斯特勒默的作品《献给生者与死者》。向死而生,是每个生者所当做的,这也是尼采所呼吁的。当我们对死亡不再抱有恐惧,直面死亡并继续生活下去时,我们的人生便获得了意义。正如海德格尔所认为的,死亡不能从消极的意义上去理解,正是死亡才使得生命中的一切富有意义。(文_刘全)

|