在数字技术深刻影响当代社会与文化生产的背景下,艺术创作逐渐成为反思技术、主体性与文化关系的重要媒介。随着人工智能、数字影像技术等手段在艺术创作中的广泛应用,身体与身份的传统定义面临前所未有的挑战。本文以多媒体艺术家朱连江的两件影像作品为切入点,探讨艺术创作如何通过技术手段解构身体的符号意义,并在过程中对主体性及技术权力展开批判性思考。

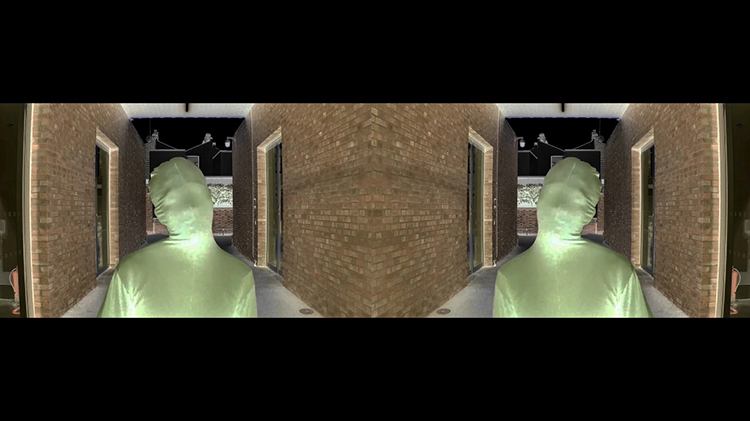

你接收到我的信号了吗?2023,移动影像,绿幕服装,3分25秒,双通道视频

影像《你接收到我的信号了吗》呈现了两具被绿幕服装隐去形象的身体,它们通过彼此模仿和重复运动,仿佛在进行着无尽的升降循环。这种运动轨迹构建了一种不确定的身体状态,画面中的主体成为了一个不可知的存在。绿幕技术本为影视制作中用于隐去背景的工具,但在其创作语境中,绿幕服装却成为“显现”的媒介。被掩盖的身体反而凸显了身体符号的不确定性,其在重复与漂移中呈现出某种如幽灵般的抽象化状态。艺术家以这种“去符号化”的方式,重构对传统身体形象的认知,邀请观众反思:在数字技术主导的视觉文化中,身体是否仅作为一串漂移的符号存在?作品的表现手法与德里达的“延异”(différance)理论遥相呼应,符号的意义永远延迟于其差异之中,并在不断的差异化中生成并漂移。而艺术家则将这一理论延展至视觉艺术领域,探索数字技术下,身体如何在复制与模仿中偏离原初意义,进入一个无从捕捉的未知状态。这种状态不仅挑战了身体作为“稳定符号”的传统观念,更揭示了数字媒介如何通过重复生成一种具有仪式感的观看体验。

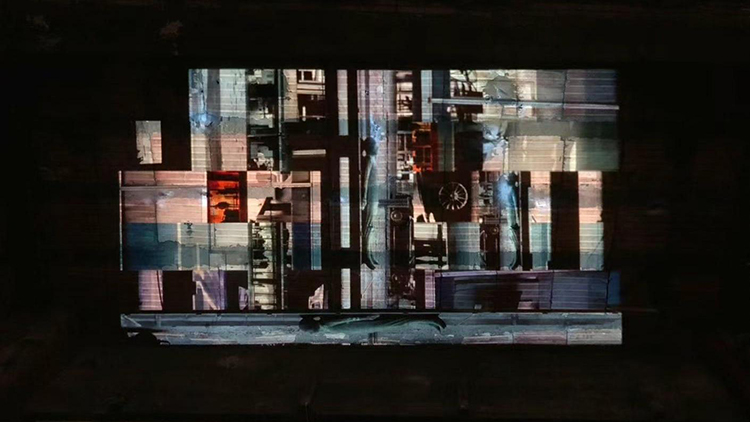

《在奇迹中醒来》于伦敦The Bomb Factory Art Foundation的展览现场

身体在数字媒介中作为符号被以倍增的模式重复生产,最终引向其意义无法被完全捕捉的结果。这种状态暗示了数字技术背景下的身体并非稳定、具象的,并同时伴随着脱离生物学和社会学意义束缚的过程发生。或者说,身体的定义和意义在技术介入后变得不再固定,转而在不断变化与改造中流动,甚至完全解构。朱迪斯·巴特勒的表演性理论(Performativity Theory)也对这种去身份化的身体提供了阐释,性别和身份并非内在特质,而是通过不断重复的社会行为构建形成。而朱连江的影像通过虚拟技术的重复与模仿,将表演的驱动力从社会行为转移至算法逻辑,并赋予作品深刻的技术批判性。

艺术家对身体进行再解构的处理,旨在揭示主体性受技术背景影响下导致的模糊化与虚幻性。影像所依赖的数字媒介和技术本身是高度结构化的系统,基于这一前提之上是否可能存在另一种意义的“延迟”,即观众所看到的“流动”实则是由算法和技术对身体重新编码的结果,在挑战身体符号稳定性的同时,也隐含了技术掌控符号意义的潜在危机。数字技术既带来了符号意义的解构与流动,同时也暗藏了通过算法重新编码意义的控制可能性。影像中虚拟化的身体虽然表现出自由漂移的特质,但实际上却受制于算法与数据的隐性规则。然而,德里达的理论主要针对语言符号,而非视觉符号,在此语境下是否完全适用仍值得商榷。特别是,当视觉符号因算法逻辑的干预而产生重复时,意义的漂移可能受到技术系统的隐性限制,而非真正的自由生成。艺术家以此引导观众重新思考:技术所塑造的虚拟身份是个体表达潜力的象征,还是一种隐蔽的技术霸权?

多莉的未接来电,2024,移动影像,多通道视频,由多段视频组成

这一概念在作品《多莉的未接来电》中得到了进一步体现。在这件移动影像作品中,艺术家以人工智能技术重塑了自身的原始肖像。影像中的虚拟面孔通过算法生成行为与运动模式,与真实身体分离并展开一场关于“存在”与“意义”的视觉对话。艺术家借由这些虚拟化形象揭示了数字技术如何重新定义现实与身份,虚拟身体的漂移过程打破了传统自我认同的边界。影像中,生成的面孔表现出一种既熟悉又陌生的状态,它们喃喃自语,似乎在质问自我存在的意义。面对自身存在的虚无与不可知性,产生出一种迷失与无意义感。人工智能技术生成的拟像化面孔与虚构身体脱离了现实中的生物性和社会性,仅通过数字手段实现其“存在”。此时的“表演”是一种由行为和技术重新建构的“表演”,“行为”由算法和数字逻辑驱动,而非主体的有意识表达,这意味着表演性理论在虚拟身体中被技术接管,身份成为“他者”操控的产物。

这种数字化的表演特征在社会中也广泛存在,例如在社交媒体中,个体通过数字化的重复行为(如发布内容、选择头像等)表演自我,构建虚拟身份,这些身份的真实性时常受到质疑,尽管这也成为了一种表达自由的途径,但在线身份的表演实际上受制于平台算法的推荐和审查规则。例如,某些身份表达可能因与算法偏好不符而被边缘化,技术的表演性不仅重新塑造了主体,同时也决定了哪些主体可以被看见。

新自由:你不得不放弃所拥有的一切,2023,单通道视频,在伦敦巴特西地区的行为记录,2分4秒

艺术家特雷弗·帕格伦(Trevor Paglen)曾通过创作揭示数据监控与技术权力对个体隐私的控制,而朱连江则进一步将关注的焦点转向主体性本身。在人工智能生成的身份中,主体作为技术生产的对象,是否已完全丧失意义生产的权力?这种数字技术对身体与身份的重构,是否预示着主体性的彻底解构?通过对《你接收到我的信号了吗?》与《多莉的未接来电》的分析,我们可以看到,艺术家的实践在挑战身体的传统定义的同时,也对技术控制与自由表达之间的复杂关系进行了反思。在数字技术高度介入的背景下,符号意义的漂移是否能够为身份表达提供新的可能性?又或者,这种“自由流动”是否最终回归技术规则的束缚?其创作通过批判性视角解构身体与身份的固有意义,提示我们在技术时代重新思考主体存在的可能性。这种充满张力的艺术语言,将身体与数字技术的关系置于深刻的哲学与社会批判语境中。艺术家的创作不仅是视觉艺术语言的探索,也是对技术如何塑造我们观念与生活的尖锐提问。这种对技术与主体性关系的探讨,或许正是我们理解未来人类身份与存在的关键所在。

朱连江,多媒体艺术家,现工作生活于伦敦。他的实践基于对身体与数字文化关系的思考,探讨数字技术如何解构并重塑传统的身体形象与主体意识,展开在当代艺术语境下针对符号与技术权力的讨论。因其对数字媒介的独特批判视角使得作品在众多国际展览中受到关注。近期展览包括:Cité Internationale des Arts,巴黎(2024);The Bomb Art Foundation,伦敦(2024);Fitzwilliam Museum ,剑桥,(2024);MOM Art Space,汉堡(2023);Galerie KUB,莱比锡(2023);Southwark Park Galleries,伦敦(2023)等。

作者:陈玥,写作者,艺术编辑,曾就职于当代艺术机构任策展人,写作及编辑文章刊于当代艺术杂志《artnow》、纽约时报文化艺术中文版《Life and Arts集锦》、《ARTnews中文版》、《芭莎艺术》等平台。